Unser Blog

-

Schwerpunkte, denen wir uns ausführlich widmen: Ziegen, Helden, Dialekt, Kunstraub… Und hin und wieder Andreas Hofer. Weiter zur Kategorie themenkonzentriert.

-

Wer ist die Frau auf dem Porträt und was steht in der alten Urkunde? Alles, was uns keine Ruhe lässt. Oder wir für euch finden sollen. Diese Artikel gehören zur Kategorie nachgeforscht.

-

Über neue Objekte, die ins Museum finden und alt sind. Und über alte Objekte, die schon lang im Museum lagern, und neu entdeckt werden. Die gesammelten Artikel der Kategorie aufgesammelt.

-

Was grad im Museum passiert, was die Presse notiert, wer das Museum zitiert. Das sind die Artikel der Kategorie zwischenbemerkt.

Hand in Hand

Studierende der New Design University St. Pölten und der Transilvanian University Brasov erprobten: Was spielt sich bei handwerklicher Arbeit im Team ab?

Alle Fotos: Thomas Gronegger.

Studierende der New Design University St. Pölten und der Transilvanian University Brasov erprobten:

Was spielt sich bei handwerklicher Arbeit im Team ab?

Von Thomas Gronegger, Hansjörg Alber und Alin Olarescu

Handwerkliches “Allroundkönnen” spielt in traditionellen landwirtschaftlichen Orten eine große Rolle. Verbunden damit sind besonderes angeeignetes Wissen und Erfahrung und das sich gegenseitig Helfen und Aushelfen. Daraus inspiriert wurde eine einwöchige Formenwerkstatt mit Studierenden entwickelt, die einfache konstruktive und bauliche Strukturen in realer Größe in Passeier umsetzt.

Dreizehn Studierende der New Design University St. Pölten und der Transilvanian University Brasov fragten nach Qualitäten und Werten gemeinschaftlicher handwerklicher Arbeitsprozesse. Sie stellen sich deshalb vom 8. bis 12. Mai 2023 im MuseumPasseier und in einem Permakultur-Garten in St. Martin dem Skizzieren, Gärtnern, Mauern und Zimmern. Im Freilichtbereich des MuseumPasseier wurde der Wert zeichnerischer Analyse von Vorbildern betrachtet, in St. Martin gab es Einführungen und Impulse durch die Fachkräfte Gerhard Kofler, Alin Olarescu und Friedrich Lanthaler für den handwerklichen Umgang mit Stein, Holz und Schindel, schließlich wurden in gemeinschaftlicher Arbeit eine Trockensteinmauer und eine gezimmerte Holzstruktur errichtet.

Hier einige Auszüge aus den analysierten und beschriebenen Qualitäten verschiedener handwerklicher Phasen des Zusammenarbeitens:

Zu Beginn ging es um die Rolle des gemeinsamen Anschauens von Vorbildern, bevor eine Gruppe eine gemeinschaftliche handwerkliche Arbeit angeht.

Und im Genaueren ging es darum, welche Methoden eine Gruppe anwenden kann, um das Angeschaute zu erfassen, zu analysieren, zu dokumentieren und letztlich zu verinnerlichen, um dann im späteren handwerklichen Gestaltungs- und Arbeitsprozess auf gemeinsame Erkenntnisse und Einsichten zurückgreifen zu können.

Das Zeichnen stellte sich als einfaches Mittel dar, den Blick auf konstruktive, proportionale, materielle, haptische, atmosphärische Qualitäten zu lenken.

Maß nehmen am Objekt und seinen konstruktiven Elementen schaffte sofort eine Ahnung, wie etwas dimensioniert werden kann und welche Wirkung es hat.

Die Referenzgebäude im MuseumPasseier waren zwar (von den Forschenden) ausgesucht, drängen aber als Objekte ihr Wesen nicht auf. Sie wurden zu einer Art still lehrenden Instanz.

Noch bevor das eigentliche Arbeiten startete, erlebte man also das Sehen und Wahrnehmen der Anderen auf den analytischen Skizzenblättern mit – schlüpfte sozusagen in deren Art des Denkens mit hinein.

Man lernte nicht nur von den Anderen, sondern entwickelte auch ein Gespür für die Vielfalt der Talente und Fähigkeiten der Anderen. Daraus kristallisierten sich besondere Naheverhältnisse oder komplementär ergänzende Herangehensweisen heraus.

Durch Gespräche mit Personen großer Erfahrung vor Ort betteten sich die Dinge greifbar und verständlicher in Geschichte, Geschichten, Kultur und Umfeld ein.

Es wurde auch bewusst, wie schwierig teils das von Fachleuten Vorgemachte nachzuahmen ist, obwohl es beim Zuschauen so leicht aussieht. Paradox klingt, dass die vorgeführte Arbeit für einige Studierende „leicht“ aussah, zugleich von einigen Studierenden als anstrengend und schwierig empfunden wurde.

Welche Perspektive nimmt man beim Betrachten des Vormachens einer Handlung ein? Betrachtet man das Vorführen von Arbeitsschritten passiv zuschauend, aus ästhetisch-rhythmischer Perspektive, die der Geschicklichkeit und dem Schauspiel des handwerklichen Gelingens Respekt und Freude abgewinnt, so bewundert man vermutlich die (scheinbare) Leichtigkeit, die aus jahrelanger Erfahrung und Routine resultiert.

Betrachtet man hingegen das Vorführen aus der Perspektive des praktischen nachfolgenden „Nachmachen-Wollens“, so versucht man sich jede Bewegung, jeden Griff, jede Haltung in Bezug auf Werkzeug, Material und dessen Bearbeitung, einzuprägen. Und das ist anstrengend!

Man lernt als Körper und mit dem Körper, und das ist ein anderes Lernen, als nur passiv verstehendes Nachvollziehen. Beim eigenen tätigen Einsatz merkt man, dass man es zwar theoretisch verstanden hat, aber physisch-körperlich-motorisch noch nicht zustande bringt.

Das theoretische Verstehen ist also nicht komplett und bedarf des körperlichen Verstehens. Dieses wiederum bedarf aber des Erprobens, des Lernens des richtigen Greifens, der richtigen Bewegung, der richtigen Koordination und des richtigen Rhythmus. „Richtig“ meint hier insbesondere auf den eigenen Körper, die eigene Kraft angepasst und abgestimmt.

Und dann fehlt immer noch die oft notwendige jahrelange Routine, nicht allein der körperlichen Balance und Geschicklichkeit, sondern gerade auch des abschätzenden oder auswählenden Blickes gegenüber dem Material (welcher Stein eignet sich für die Lücke, wie drehe ich das Holz und setze zum Spalten an, etc.?). Diese ungeheuerliche Form von Intelligenz, die so eng mit dem Körper verschmilzt, wird nur denen bewusst, die sich auf diese Arbeit einlassen.

Bewusstsein hingegen, der erforderlichen Geschicklichkeit, der Schwere der Arbeit und auch der Verletzungsgefahr trägt zu dieser Ernsthaftigkeit des Entgegenbringens von Interesse gegenüber den zeigenden Fachleuten bei. Zugleich wird es wohl auch das Bewusstsein sein, dass es nur noch wenige Handwerker gibt, die diese rare Erfahrung weitertragen und vermitteln können.

Es ging in der einwöchigen Formenwerkstatt also auch um die Geduld, die das körperliche Lernen erfordert und auf seine Weise mindestens so komplex ist, wie das rein mentale Lernen. Geistiges Verstehen ist anders als geistig-körperliches Verstehen. Eine Neubewertung handwerklicher Intelligenz steht an.

Von Handwerkern und Handwerkerinnen die sich der Bewahrung und Weiterentwicklung solcher Themen widmen, strahlt meistens eine Begeisterung, innere Tiefe und Verbundenheit aus, die sich oft auch in geerdet philosophischen Betrachtungen äußert. Es geht ihnen um mehr als um den Lebenserwerb. Sie verstehen sich als innigen Teil der Kultur und Landschaft.

Es handelte sich bei den Arbeiten anlässlich der Formenwerkstatt in Passeier nicht um „Als ob”-Handlungen, sondern um bleibende Umsetzung sinnvoller Strukturen für den Ort. Die Materialien wurden von den Mitwirkenden teils selbst aus der Gegend gewonnen (Steine aus dem Bach, Holz und Stecken vor Ort im Gebüsch geschnitten, Balken von abgerissenen Dachstühlen). Alles das trug zum Bewusstsein der Sinnhaftigkeit und Ernsthaftigkeit des eigenen Tuns für den Ort bei.

Abgesehen davon wurde eine Verbindung zu dem Ort allein dadurch aufgebaut, dass man täglich viel Zeit dort verbrachte und „Spuren“ hinterließ. Der Ort ist nicht mehr fremd, weil man für diesen etwas beigetragen hat. Ein Student beschrieb es so: „Man steckt etwas von der eigenen Seele hinein“. Handwerkliches Arbeiten für einen Ort, das sichtbar Bleibendes produziert, wird offenbar als ein Wirken empfunden, das über sich selbst hinausweist.

Es stellte sich aber nicht nur ein Bezug zum Ort, sondern auch zu den Menschen her, die das Geschaffene weiterpflegen und verwenden werden.

Der gemeinsamen Arbeit ging das Bewusstsein einher, gemeinsam etwas zu schaffen, zu dem man kein Vorwissen hat:

„It is amazing what people can achieve without previous knowledge …”

In der Gruppe bildete sich eine motivierende Kraft, ohne die man schnell dazu neigen würde, aufzugeben: „Ich kann das nicht!“ Können es aber viele noch nicht und probieren es trotzdem, bildet sich im Dabeistehen und Zuschauen schnell der Wunsch, „es auch zu probieren“ – so entstand ein Sog.

Weiters ging es darum, Wege zu finden, alle nach ihren Fähigkeiten und Talenten einzubinden bzw. die Einbindung auch für diejenigen leicht machen, die es schwerer haben. Das verlangte weder Vereinheitlichung, noch „einen kleinsten gemeinsamen Nenner“. Im Gegenteil: Es erlaubte und verlangte Vielschichtigkeit in der Schwierigkeit und Leichtigkeit der Herausforderung durch die Aufgabenstellungen.

Auch wenn manche geschickter waren, fanden trotzdem alle eine sinnvolle Rolle im Spektrum der hilfreichen Tätigkeiten und konnten wichtiger Teil des schaffenden Gruppenkörpers werden – selbst wer nicht im hauptausführenden Zentrum stand. Zuarbeiten, Vorbereiten, Handlangen sind keine minderwertigen Tätigkeiten!

Interessant ist, dass sich zwar ausführende und assistierende Arbeit von der Wertigkeit her differenzieren lassen, andererseits wiederum das gute Gelingen der hochwertigeren Arbeit ohne der assistierenden Arbeit nicht zustande kommen kann. Dabei kann es vorkommen, dass die assistierende Arbeit und ausführende Arbeit so einfühlend aufeinander eingespielt ist, dass sie nicht ersetzbar ist. Diese Art von Team wird hinsichtlich der Qualität zu einer nahezu untrennbaren Einheit.

Jeder Arbeitsschritt hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Denkweise, seine eigene Mühe, seine eigene Poesie, seine eigene Lockerheit oder seine eigene Spannung.

Weil sich beispielsweise Steine nicht “nach Rezept” verlegen lassen oder so groß sind, dass sie kaum alleine zu heben oder zu versetzen sind, waren mehrere Personen an den Entscheidungen beteiligt. Diese zeigten sich dann sichtbar und bleibend in der Qualität der gebauten Mauer – ein Gedächtnis getroffener Entscheidungen!

Die Gruppe wurde zu einem Körper, der mit wenigen Gesten, Blicken, Worten untereinander kommunizierte und diese Spannung im besten Fall bis zum Gelingen des herausfordernden Arbeitsabschnittes hielt.

Jeder und jede hatte zu tun, Antworten und Ideen hatten Zeit.

Es entwickelte sich eine ganz besondere Form des miteinander Sprechens.

Ein weitere Beobachtung betraf die Weitsicht und das vorausschauende Arbeiten. Bezogen auf enges körperliches Zusammenarbeiten kann dies das Beiseite-Räumen von Hindernissen, das griffbereite Vorbereiten von wichtigem Werkzeug oder Hilfsmitteln usw. bedeuten, das meist vor dem eigentlichen Akt des engen körperlichen Zusammenarbeitens stattfindet. Auch das hat oft mit der Sicherheit, mit dem Limit an Kräften oder der Bewältigung entscheidender Momente zu tun.

Es entwickelte sich ein vorausschauendes Mitdenken für den Anderen, etwa beim Tragen eines Baumstammes, um in eine geschmeidige Bewegung zu kommen. Es war notwendig, bei Wegehindernissen, die einen selbst noch nicht betreffen (der Baumstamm ist lang), auf die andere Person zu achten, deren Bedürfnisse zu erkennen, etwa die Geschwindigkeit zu verringern oder stehenzubleiben.

Ähnliches war bei der Menschenkette zu beobachten, die schwere Steine aus dem Bach klaubte und bis zum befestigten Weg weiterreichte. Die Steine waren unterschiedlicher Schwere, Größe und Form und die Personen waren ebenso unterschiedlicher Größe, Stärke und Geschicklichkeit. So war jede Übergabe eines Steines an den Andern und jedes Übernehmen eines Steines von dem Anderen unterschiedlich. Man musste beim Übergeben sehr genau darauf achten, dass die andere Person den Stein richtig zu fassen bekommt.

Teils waren die Steine so schwer, dass sich eine kräftige Person entschied, aus der Reihe auszubrechen und den gefassten Stein selbst hinaufzutragen, weil das Weitergeben zu unsicher war. Dabei schloss sich die Kette ausgleichend und es wurde unbehindert weitergearbeitet, bis die ausscherende Person wieder in ihre Position zurückkehrte. Die Menschenkette bildete also nicht ein starres automatisches System, sondern ein mitdenkend ausgleichendes System, das besondere Anforderungen nahezu ohne mündliche Abstimmung einfach ausglich.

Es kam mehr als einmal vor, dass großes Vertrauen bei Arbeiten wie etwa das Einschlagen von Pfosten gefragt war, wo eine Person halten musste und die andere Person mit schwerem Hammer auf den Pfostenkopf schlug. Selbst wenn das Halten weit unten angesetzt wurde und man mit dem Körper aus der Schwungrichtung ging, bedurfte es doch eines tiefen Vertrauens der Haltenden und große Vorsicht der Schlagenden.

Zudem stellte sich streckenweise ein unangenehmer Dauerregen ein, dem wir trotz provisorischen Behelfen wie Zeltplanen spürbar ausgesetzt waren. Das „dem Wetter trotzen“ ist kein unwichtiger Aspekt. Es ist auch motivierend und macht stolz, dass man trotz schwierigem Wetter durchgehalten und etwas geschafft und nicht aufgegeben hat.

Dass die gemeinsame Arbeit „das Eis“ bricht, wurde auch angesprochen. Ebenso die Tatsache, dass die Gespräche von einfachen Gegebenheiten ausgehen konnten, die gerade passierten. Das vielfach angedeutete „Ungezwungene“ liegt also offensichtlich im „reden können, aber nicht müssen“.

Ein besonders wichtiger Moment schien der Abschluss der Arbeit gewesen zu sein, bzw. beim Abschluss die Rückschau, wie der Ort vor Beginn der Arbeiten ausgeschaut hat. Das weist in zwei Richtungen. Einerseits scheint das Zelebrieren des Abschlusses, also das gemeinsame Begehen und Anschauen der Arbeitsstätte mit den fertigen Werken und deren Würdigung wichtig. Ein weiterer besonderer Akt der Würdigung stellte sich mit einer Ansprache zur „Gleichenfeier“ durch Alin Olarescu ein.

Im Nachhinein wurde noch klarer: Das Besondere der gemeinschaftlichen Arbeit ist, dass sie zugänglich, sinnstiftend und befriedigend auch für Leute sein kann, die komplexe oder anstrengende handwerkliche Arbeit nicht schaffen oder sich nicht zutrauen. Es bildete sich eine Schnittstelle der Zugänglichkeit, die allen die Möglichkeit bot, am Gesamterfolg teilzunehmen. Und natürlich ist da auch die Essenszubereitung oder die abschließende Feier mitzurechnen. Diejenigen, die für das Besorgen der Lebensmittel, die Zubereitung des Essens, das Anrichten der Tische, das Wegräumen und Abwaschen etc. sorgten, nahmen auf ihre Weise auch ganz wichtigen Anteil am Ganzen. Es entstand ein Verzahnungsraum für “Mittun”, "Beitragen und “Dabeisein”.

Der tragende Geist. Die Ergebnisse und Beobachtungen des vorliegenden Projektes bestärkten uns, dass es bei diesem Zusammenarbeiten eben gerade nicht um das schnelle effiziente Umsetzen geplanter Vorhaben geht, sondern dass es darauf ankommen kann, welche Arbeitsprozesse wie durchgeführt werden, um das Zusammenkommen, sich Kennenlernen, die Identifikation mit dem Ort und den gebauten Objekten besonders intensiv wirken zu lassen, was zugleich verbindet und die gemeinschaftliche Identität stärkt. Der Wert der Arbeitsprozesse wird also nicht allein an der Effizienz gemessen, sondern am Reichtum gemeinschaftlicher Erfahrungen, Erlebnisse, gemeinschaftlichen Austauschs und Erinnerung – letztlich an der gemeinschaftsbildenden Kraft und am individuellen Anteil daran.

Du interessierst dich für die Details bzw. weitere Facetten der Arbeit und Überlegungen?

Hier findest du den 89 Seiten starken Abschlussbericht zur einwöchigen Formenwerkstatt in Passeier:

Die praktischen und theoretischen Erkenntnisse fließen in die Arbeit “Gärten und Höfe”, die Teil des Forschungsprojektes Surplus* – Dorf und Landstadt unter der Leitung von Hansjörg Alber Msc. und Thomas Gronegger Univ.-Doz. Dr. ist.

Surplus* – Dorf und Landstadt ist ein vierjähriges Forschungsprojekt, gefördert durch die Landesregierung Niederösterreich und die New Design University St. Pölten. Träger ist das ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich.

Die Beteiligten:

Student*innen der New Design University St. Pölten und der Transilvanian University Brasov

Fabian Herda, Carina Sponseiler, Christoph Pölzl, Janko Petrovic, Marija Milosavljevic, Ruben Bargetze, Dorothea Vohla, Florian Zirlik, Lorenz Dullinger, Laurenz Gensthaler, Adrian Ghintuiala, Teodora Panait, Brigitta Timar

Forscher

Hansjörg Alber Msc., Universität für Weiterbildung, Krems

Alin Olarescu Prof. Dr., Transilvania University of Brasov, Faculy of Wood Engeneering

Thomas Gronegger Univ.-Doz. Dr., New Design University, St. Pölten

Handwerker

Gerhard Kofler, Maurer und Handwerker aus Riffian

Friedrich Lanthaler, Schindelmacher aus Rabenstein in Moos in Passeier

Permakulturgärtnerin

Christine Alber, Bewirtschafterin eines Permakulturgartens in St. Martin in Passeier

Projektpartner

MuseumPasseier

Blick über den Schüsselrand

Das Essgeschirr im Museum.

Alle Fotos: MuseumPasseier.

Das Essgeschirr im Museum.

Von Rita Pöll

(Transkription vom Vortrag vom 1.4.2023)

Ich stamme aus einer großen Bergbauernfamilie in Ulfas, in der es normal war und noch immer ist, gemeinsam am Tisch aus einer großen Schüssel oder Pfanne zu essen. Für meine Masterarbeit an der Donau-Universität Krems habe ich mir genau dieses Thema ausgesucht: Zåmm essn. Über bäuerliche Tischgewohnheiten und Esskulturen im südlichen Tirol von 1800 bis 1950.

Am 1. April 2023 sprach ich im Museum darüber, was das Essen aus einer Schüssel oder Pfanne mit dem Miteinander-Essen und dem Aufessen zu tun haben. Dabei spannte ich den Bogen von den Muës-Schärrn (Krusten am Pfannenboden) bis zum Fondue und von der Rauchküche bis zum Sechserbesteck.

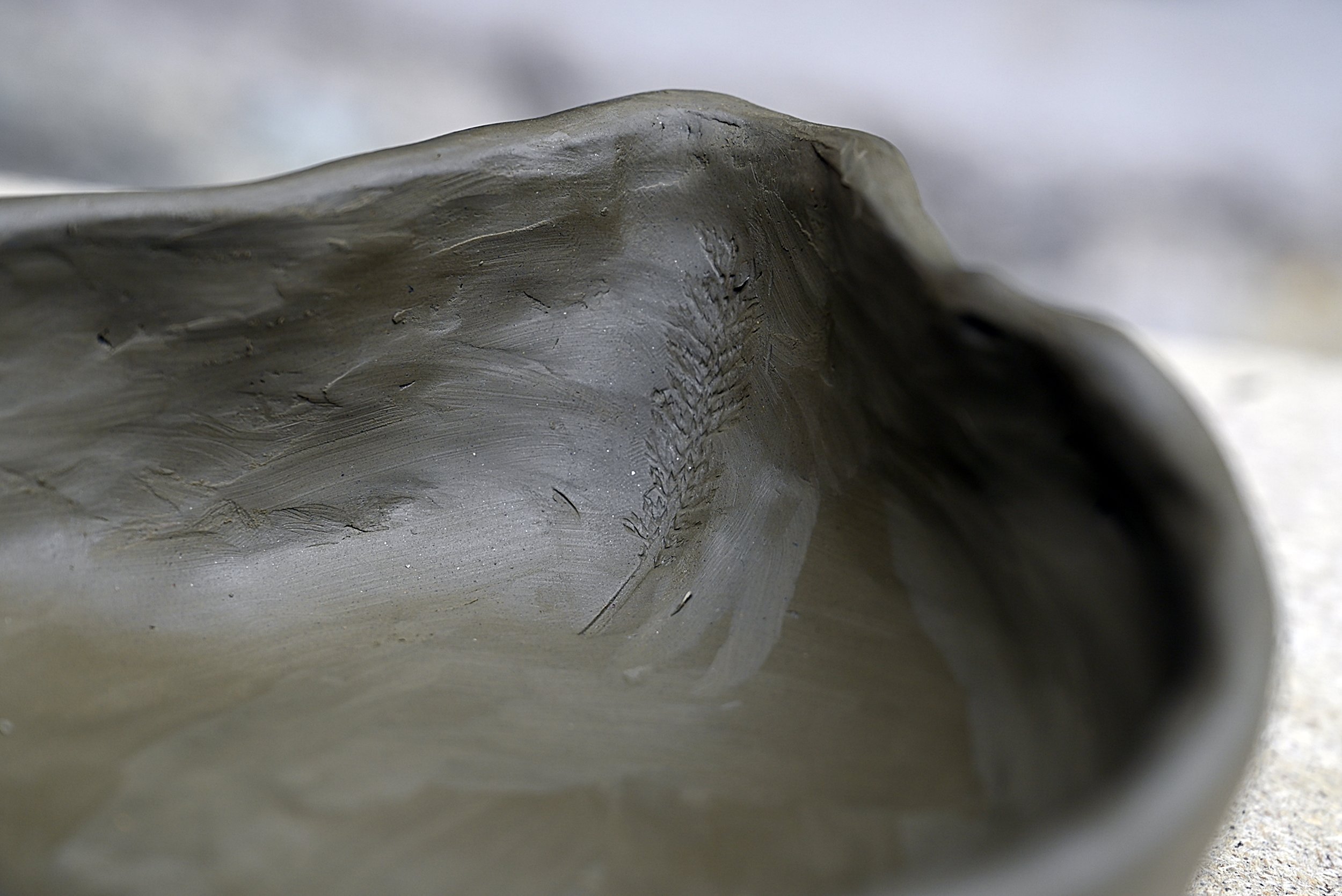

Im anschließenden praktischen Teil formten die Teilnehmer*innen eine eigene Schüssel aus Ton und ließen sich dabei von den ausgestellten historischen Suppenschüsseln und Krapfentellern im Museum inspirieren.

Im Vortrag beschrieb ich – u.a. anhand der Museumsobjekte aus Passeier – die Besonderheiten des Essgeschirrs:

Anfangs haben die Menschen aus Schüsseln getrunken, also ohne Besteck gegessen.

Der Löffelstiel war viel kürzer, die Laffe viel größer. Wenn man aus der Schüssel isst, ist der Weg von der Schüssel zum Mund viel länger und es ist schwieriger, dass man nicht lakklt (kleckert). Deswegen war auch die Handhaltung eine andere: Man hielt den Löffel in der Innenseite der geschlossenen Faust, damit die Hand den Löffel besser stabilisiert. Bei den meisten Bauernfamilien früherer Zeiten wurde der Löffel nicht abgewaschen: Er wurde abgeschleckt oder an der Schürze abgewischt.

Mit der Gabel ists ne Ehr, mit dem Löffel kriegt man mehr.

Jeder, der probiert, in der Gruppe aus einer einzigen Schüssel zu essen, weiß, dass das stimmt. Es hat eine genaue Reihenfolge gegeben, meist hat der Bauer oder Großknecht angefangen. Und wenn der Großknecht aufhörte, musste jeder aufhören mit dem Essen. Und je nachdem ob der Großknecht also ein großzügiger Mensch war, oder ein habgieriger, hat das auf die ganze Familie oder das ganze Umfeld eine Auswirkung gehabt.

Das Geschirr-Sortiment war beschränkt.

Es gab große und kleine Eisenpfannen, je nach Orte auch Holzteller und Löffel. Dann war schon bald fertig. Die Pfanne, in der die Speise zubereitet wurde, kam vom Feuer direkt in die Mitte des Tisches und es wurde daraus gegessen, Reste blieben in der Pfanne und wurden für die nächste Mahlzeit wieder aufgewärmt. Es fällt also wenig Geschirr zum Spülen an. Die wenigen Pfannen, die tagtäglich im Gebrauch waren, mussten immer wieder repariert werden. Der Pfannenflicker, das war ein eigener Beruf, der hat früher davon gut leben können.

Zur Muspfanne gehört auch der Pfannenknecht, aus Eisen oder Holz.

Man hat ihn unter die Pfanne gestellt, weil es wurde ja auf offenem Feuer gekocht und die Unterseiten der Pfannen waren rußig. Der Pfannenknecht war also der “Knecht”, der die Pfanne halten musste, weil es mitunter auch wild zugegangen ist, wenn jede*r ordentlich in die eine Pfanne gelangt hat. Ende des 19. Jahrhunderts verschwanden die ersten Rauchküchen, es kam der Sparherd und immer seltener waren Pfannen auf der Unterseite rußig.

Dann die Schüsseln aus Holz.

Es gibt mitunter Schüsseln, die 300 Jahre alt sind, teilweise noch gebrauchsfähig. Man hat sie immer wieder und wieder geflickt, mit Klammern zusammengehalten, mit einem Blechl repariert usw. oder “wiederverwertet”. Vielleicht, weil mehr Mühe und Energie in der Beschaffung und Herstellung der Materialien steckt, als bei einem maschinell hergestellten Produkt. Auch heute noch werden in Passeier alte Pfannen oder Blechschüsseln für die Fütterung der Tiere verwendet.

In die Mitte des Tischs kamen Schüsseln…

Außen blieben die Schüsseln – bis auf wenige Ausnahmen – unbehandelt, innen hat man sie glasiert und verziert. Für mich ist die Schüssel das Symbol dafür, miteinander aus einem Geschirr zu essen. Zåmm essen bezieht sich dabei nicht nur auf die eine Schüssel, die man sich zusammen teilt, sondern auch auf Werte, wie das vollständige Aufessen von einem Gericht. Wurde nicht aufgegessen, hat man die Reste aufgewärmt, zu einem anderen Gericht verarbeitet oder den Tieren verfüttert.

… oder Krapfenteller.

Viele denken, es hat nur die Pfanne oder die Schüssel gegeben, die in der Mitte des Tisches stand. Es gab aber auch den großen, flachen Krapfenteller für Süßspeisen. Nicht nur der Umgang mit den Nahrungsmitteln, sondern auch der Umgang mit dem handwerklich angefertigten und bemalten Geschirr war sehr sorgfältig und nachhaltig. Im Laufe der Zeit wurde diese Irdenware durch unkompliziertes, robustes und seriell angefertigtes Material ersetzt.

Die Emaille- und Blechschüsseln sind im späten 18. bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts aufgekommen.

Sie waren halt robust, leichter an Gewicht und praktischer in der Handhabung, beispielweise einfacher zum Stapeln. So wurden die Holz- und Tonschüsseln langsam durch Blech- und Emaille-Schüsseln ersetzt. Heute sieht man, dass die klassischen weißen Emaille-Schüsseln mit blauem Rand in der Gastronomie als “extravagantes” Geschirr wieder aufkommen, weil man etwas Besonderes haben will.

Auch die Brot-Gråmml gehörte zum Essgeschirr.

Die Gråmml haben die Bauern meist selbst getischlert. In dem offenen Holzkasten mit eingehängtem Messer hat man die getrockneten, (stein)harten Roggenbrote zerkleinert. Anschließend wurden die Brotbrocken einfach mitsamt der Gråmml auf den Tisch gestellt und es wurde daraus gegessen.

Ein interessantes Beispiel aus Passeier.

Man hat nicht nur daheim im familiären Kreis aus einer Schüssel gegessen. Diese Kiste mit 158 Löffeln stammt vom Geadilehouf in Stuls und war für alle, die nach einer Begräbnis zum Totenmahl kamen. Die Blechlöffel sind Fabrikware, aber viele haben zur Kennzeichnung Verbiegungen oder Einritzungen erhalten.

147 Nägel und ein Brett

Wissenswertes über ein längst vergessenes Gerät.

Wissenswertes über ein längst vergessenes Gerät.

Von Annelies Gufler

Das Museum ist doch in Winterpause, oder etwa nicht? Winterpause ja, Winterschlaf nein. Hinter den Museumsmauern wird weiterhin fleißig gearbeitet. Aber was? Die Museumsobjekte werden inventarisiert. Denn auch hier muss Ordnung herrschen. Jedes Teil wird hervorgekramt, vermessen, gewogen und genau unter die Lupe genommen. Eines davon ist die Hachl.

„Hachl. Ein Werkzeug bestehend aus einem geschweiften Brett aus Hartholz mit mittig rund angeordneten spitzen Eisennägeln, die zusätzlich durch einen Eisenring verstärkt sind. Es dient dem Reinigen der gebrochenen Flachsfasern.“

lese ich als Objektbeschreibung in den Museumsunterlagen.

Soweit so gut, aber was macht man mit einer Hachl? Ich selbst habe bis dato keinerlei Erfahrung mit diesem Gerät, außer dass man sich mit den spitzen Eisennägeln hervorragend stechen kann. Daher werfe ich die Suchmaschine an und das Abenteuer Recherche kann beginnen!

Der Flachs, der Lein, der Hoor, die Hechel, das Werg, der Hechler, der Hechelkrämer usw. All diese Begriffe und noch viele mehr spuckt die Suchmaschine aus. Ganz schön viel Unbekanntes auf einmal, aber der Reihe nach.

Was hat die Hachl mit Haaren zu tun? Der Flachs wird auf psairerisch der Flåx oder auch der Hoor genannt. Flachs ist eine einjährige Krautpflanze, die zwischen 60 cm und 100 cm hoch wird. Die Blüte besteht aus fünf lanzenförmigen blauen Blättern. Die Aussaat soll am 100sten Tag des Jahres erfolgen, die Ernte ca. drei Monate später. Wichtig ist, dass der Flachs sorgsam gejätet wird. Zu Dreikönig sollte der Flachs fertig gesponnen sein. Flachs wird im Allgemeinen in Verbindung mit Haar gebracht, z.B. flachsblondes Haar, daher kommt wohl auch der Dialektbegriff der Hoor.

Flachsblüte im Acker des MuseumPasseier, Aufnahme von 2012. Foto: MuseumPasseier

Der Flachsanbau in Passeier geht bereits Anfang des 20. Jahrhunderts stark zurück. In alten Zeitungen finde ich, dass um 1888 auf dem Katharinamarkt in Meran noch mit Flachs gehandelt worden ist. Zwei Säcke Flachs hatten damals ungefähr den gleichen Wert wie 1kg Fleisch. Die Hachl gibt es heute noch auf den Höfen, haben mir Passeirer*innen älterer Generation erzählt. Dass Flachs angebaut bzw. verarbeitet wurde, haben sie selbst nie erlebt. Unter den Objekten bezüglich Flachsverarbeitung finden sich im MuseumPasseier eine Hachl aus Hinterpasseier und eine vom Kammerveithof in St. Leonhard. Warum der Flachsanbau bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in Passeier endete, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Die zwei Hachlin im MuseumPasseier aus dem 18. Jahrhundert.

Foto 1-3: Die Hachl aus Hinterpasseier. Länge 57 cm. Breite: 17,3 cm. Eisennägel Höhe 7,7 cm. Eisenring Umfang 51 cm. Gewicht: 2537 g.

Foto 4-6: Die Hachl vom Kammerveithof in St. Leonhard in Passeier. Länge 64 cm. Breite 18 cm. Eisennägel Höhe 6,7 cm. Eisenring Umfang 53,4 cm. Gewicht: 2088 g.

Auch wenn im 20. Jahrhundert kein Flachs in Passeier angebaut wurde, gebraucht hat man ihn dennoch notwendig. Das gesponnene Garn wurde dazu verwendet, um Leinenstoffe, Loden, Seile, Teppiche und Fackeln herzustellen. Aus dem gewebten Leinenstoff entstanden harbine Pfoatn, Blusen, Leinwände, Tischdecken… Der Flachs hat den Vorteil, dass er wesentlich strapazierfähiger ist als Wolle. Zudem bilden die hohlen Fasern eine Isolationsschicht, die kühlend im Sommer und wärmend im Winter ist.

Er ist ein „Mädchen für Alles“. So wird in einer Dokumentation des Ötztaler Museum der Lainsoom (enthaltene Samen in den Kapseln der Flachspflanze) bezeichnet, da er eine besondere Bedeutung in der Volksmedizin und in der Naturheilkunde hatte.

Das Ötztal als Flachslieferant für Passeier. Bereits der einst reichste Passeirer Michael Hofer handelte mit Flachs aus dem Ötztal. Flachshändler teils einzeln, teils zu Gesellschaften vereint, kauften früher den Flachs und lieferten ihn über die Berge.

Wie kam man zu einer harbinen Pfoate? Dafür war ein langer Aufbereitungsweg notwendig.

Raufen – Ausreißen der Pflanze mit der Wurzel, wobei jeweils eine Handvoll zu einer Garbe gebunden wird.

Riffeln – der Flachs wird durch einen Riffel gezogen, um die Samenkapseln zu entfernen.

Reaßn – die Garben werden auf eine frisch gemähte Wiese gelegt, Wind und Wetter ausgesetzt, mehrmals umgedreht und mit Wasser benetzt. Dadurch tritt ein Fäulnisprozess ein und die Flachsfaser löst sich vom Stängel.

Trocknen – dafür werden die Garben geggårggert, bis sie ein silbernes Aussehen erhalten.

Prächlin – hierbei kommt die Prächl zum Einsatz. Mit diesem Gerät werden die Holzteile des Stängels gebrochen und die Flachsfaser kommt zum Vorschein.

Schwingen – der Flachs wird auf einen Schwingstock gelegt und mit einem Schwingmesser werden die groben Holzteile entfernt.

Die Schritte der Flachsverarbeitung. Ein Video der Südtiroler Bäuerinnen-Organisation von 2018. Quelle: YouTube.

Hecheln siebter und letzter Schritt – der Flachs wird bündelweise mehrmals nacheinander durch die Hachl gezogen. Zuerst durch eine grobe, dann durch eine feinere. Dann sind die Flachsfasern gereinigt, geglättet und vom Stängel getrennt. Den dabei entstehenden Abfall nennt man Wärch. Durch das Hecheln bekommen die Fasern noch den letzten Feinschliff verpasst. Den daraus entstandenen Langfaserflachs flechtete man zu Zöpfen oder Puppen und teilte ihn in drei Kategorien: Feinstes Hoor verwendete man für Blusen und Pfoatn. Mittlere Qualität wurde zu Leintüchern und Tischdecken verarbeitet. Aus dem grob Rupfinen fertigte man Säcke, Seile, Fackeln oder Teppiche.

„Selbst gewonnen, selbst gemacht“. Nicht umsonst war ein Schrank voll gewebter Tuchballen einst der ganze Stolz einer Bäuerin. Foto: MuseumPasseier.

Das Wort Hechel leitet sich vom selben Wortstamm wie Haken ab, welche auf die zum Kämmen der Fasern angebrachten Haken bzw. Eisennägel hindeutet. Anderswo ist der Hechler oder Hechelmann auch ein Berufsname.

Die Hachl als Marterinstrument. Auch dafür wurde dieses Arbeitsgerät verwendet. Der heilige Blasius von Sebaste wurde unter anderem mit der Hechel gefoltert und hat 316 n. Chr. das Martyrium erlitten. Weniger körperlich schmerzhaft aber ebenso unangenehm ist es, wenn man von jemandem sprichwörtlich durchkhachlt wird, wie von Franz Lanthaler in seinem Artikel „Spuren der Vergangenheit in der Sprache“ beschrieben.

Mit der Hachl haben auch wir uns auf die Suche nach Spuren der Vergangenheit gemacht, längst Vergessenes wieder aufleben lassen und sind dabei selbst gar manches Mal ins Hecheln gekommen.

Sogar das Zählen war eine haarige Angelegenheit: Weit über 100 Eisenstifte besitzt eine Hachl für den Hoor. Video: MuseumPasseier

Wer hat eine Hachl daheim? Oder kennt Passeirer Geschichten zur Flachsverarbeitung?

Wir freuen uns auf einen Kommentar oder eine Nachricht!

Ein neues altes Gebäude

Einen alten Baum verpflanzt man nicht – ein altes Gebäude bisweilen schon.

Foto: MuseumPasseier

Einen alten Baum verpflanzt man nicht – ein altes Gebäude bisweilen schon. Schließlich ist die Versetzung oft die einzige Chance, es zu erhalten. Im Freilichtbereich des MuseumPasseier finden sich neun translozierte Gebäude. Das zehnte kam jetzt dazu.

Von Judith Schwarz

Das neue alte Objekt steht seit einigen Wochen im Museum: Es ist eine kleine Werkstatt, eine Paschglhitte oder – wie die ehemaligen Besitzer das Häuschen nennen – ein Werkl. Zuweilen fällt auch das Wort Miilele, obwohl der Holzbau außer dem Wasserrad nichts mit einer Mühle gemeinsam hat.

Ausgikopft und erbaut hat die 5m² kleine Hütte der Weger Gfrillner Franz unterhalb der Stroabmer-Säge im Grafeistal. Als jedoch in den 1950er Jahren eine Lawine dem Gebäude zu nahe kam, versetzte sie der Franz zum Soalerhof auf Kofl (Mörre). Vor 15 Jahren übertrug man das Gebäude dann zur Hofer-Säge in Quellenhof, wo sie noch von Luis und Alberich Weger für einige Arbeiten verwendet wurde. Als heuer die Erben Walter, Hubert und Erwin die Werkstatt samt Inhalt dem Museum schenkten und die Stiftung Südtiroler Sparkasse, die Gemeinden St. Leonhard und St. Martin sowie das Land Südtirol finanzielle Unterstützung zusicherten, trat die Hütte ihre dritte Reise an in das Freilichtmuseum am Sandhof.

Baulich könnten sich Architekten von Mehrzweckgebäuden viel von der Paschglhitte abschauen: So etwa den Ideenreichtum, um sich mit Fourtl (Know-How) Arbeiten zu erleichtern oder die optimale Platzausnutzung auf kleinstem Raum. Exakt 2,20 x 2,10 Meter im Grundriss misst der Bau und beherbergt eine Soalwinte (Seilwinde), zwei Schleifsteine, eine Puenderståmpfe (Knochenstampfe) und zu guter Letzt eine Draanpånk zum Drechseln, die auch zum Holzschneiden und Schmirggln verwendet werden kann.

Etliche Hebel dienen zum „Ein- und Ausschalten“, verschiedene unförmige Holz- oder Eisenteile zum Regulieren, Fixieren oder Ookuppln und ein scheinbar achtlos an die Wand gelehntes Vierkantholz ist die unentbehrliche Bremse: Nachdem man Luis Weger einige Zeit beim Erklären und Vorführen zugesehen und zugehört hat, ahnt man, dass alle „Maschinen“ über Drähte oder Wellbäume oder Riemen miteinander verbunden sind.

Und dass an alles gedacht wurde – falls der Riemen bricht, gibt es eine Feder de zuicht die Bremse unter den Wällpaam innin, wenn der Wasserdruck zu gering ist, wird die Öffnung der Diise verkleinert, wenn am Drechselholz Maß genommen werden muss, wird auf die Leerscheibe gelenkt und um die Håschpl abzustellen, wird die Oolenkschaufl angelassen.

Um den Museumsbesucher*innen diese „bäuerliche Ingenieurskunst“, die auch eines der Kernthemen in der Ausstellung „Miër Psairer“ ist, näher zu bringen, braucht es mehr als Beschriftungen. Daher soll das Wasserrad in Zukunft ab und zu in Schwung gesetzt und die verschiedenen Arbeiten in der originellen Werkstatt vorgeführt werden. Damit man sich davon überzeugen kann, dass die Passeirer immer schon Tüftler und Paschgler waren.

Mit dem Kran hochgehievt und nach 10 Minuten Fahrt im Museumsgelände abgesetzt. Noch nie ist die Versetzung eines historischen Gebäudes ins MuseumPasseier so schnell vonstattengegangen.