Unser Blog

-

Schwerpunkte, denen wir uns ausführlich widmen: Ziegen, Helden, Dialekt, Kunstraub… Und hin und wieder Andreas Hofer. Weiter zur Kategorie themenkonzentriert.

-

Wer ist die Frau auf dem Porträt und was steht in der alten Urkunde? Alles, was uns keine Ruhe lässt. Oder wir für euch finden sollen. Diese Artikel gehören zur Kategorie nachgeforscht.

-

Über neue Objekte, die ins Museum finden und alt sind. Und über alte Objekte, die schon lang im Museum lagern, und neu entdeckt werden. Die gesammelten Artikel der Kategorie aufgesammelt.

-

Was grad im Museum passiert, was die Presse notiert, wer das Museum zitiert. Das sind die Artikel der Kategorie zwischenbemerkt.

Was man sehen will

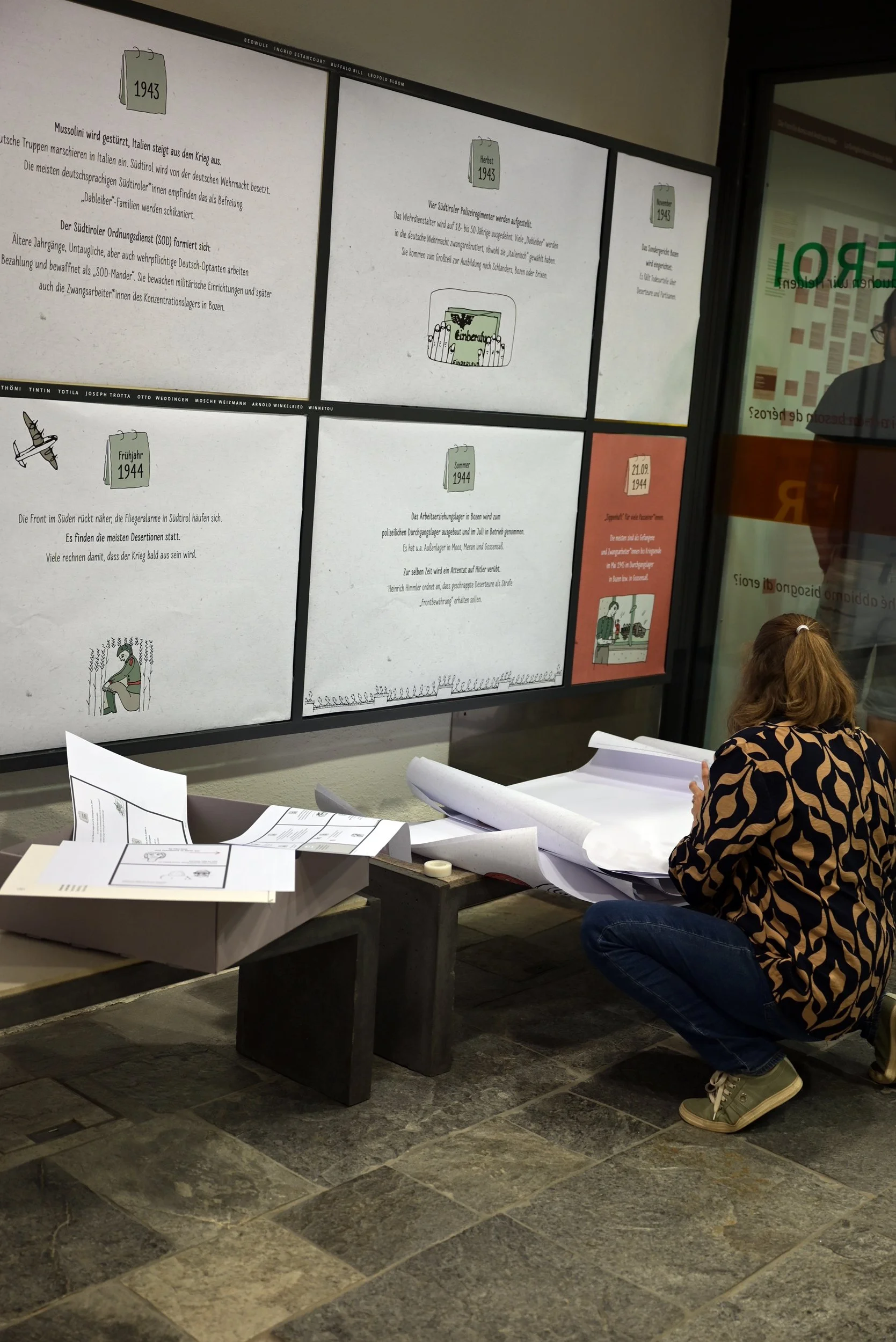

Die neue Sonderausstellung über Passeier und seine Partisanen.

Fotos: Klaus Gufler

Die neue Sonderausstellung über Passeier und seine Partisanen.

Von MuseumPasseier

Am 6. September öffnete das MuseumPasseier seine neue Sonderausstellung. Sie handelt von Passeirer Wehrmachtsdeserteuren im Zweiten Weltkrieg, von denen rund 80 namentlich bekannt sind. Damit wagt das Museum – 80 Jahre nach Kriegsende – eine Rückschau auf ein Kapitel Passeirer Geschichte, über das Schweigen gelegt worden ist.

Am Anfang stand gar nicht der Gedanke an eine Sonderausstellung. Ursprünglich dachte das Museum nur daran, einen Themenabend zu gestalten und vorhandenes Interviewmaterial zu den Deserteuren zu zeigen. „Dann hat uns das Thema nicht mehr losgelassen: Wir wollten die Akten zum großen „Partisanenprozess“ finden, noch lebende Zeitzeug*innen befragen und schauen, was sich von den ehemaligen Verstecken vielleicht erhalten hat“, erzählt Monika Gögele, die Vorsitzende der Stiftung MuseumPasseier. So hat sie mit ihrem Museumsteam im November 2024 beschlossen, eine Sonderausstellung für das Euregio-Museumsjahr 2025 einzureichen. Passenderweise liegen die Schwerpunkte des Museumsjahres genau auf den Schlagworten „Krieg und Krisenzeiten – Widerstand – soziale Ungerechtigkeit“, die sich im Passeier in dem aufwühlenden Kapitel über Wehrmachtsdeserteure verdichten.

Lange Zeit wurde im Tal über die sogenannten Passeirer Partisanen geschwiegen. „Zu aufgeladen, zu nah, zu wenig heldenhaft“, fasst das Ausstellungsteam um Annelies Gufler, Monika Gögele, Barbara Pixner und Judith Schwarz zusammen, „während oder nach dem Krieg wurde wenig aufgeschrieben oder dokumentiert, bis heute fallen im Passeier nur Andeutungen oder halbe Sätze, so dass sich das Wissen über die Passeirer Deserteure verflüchtigt hat.“ Gleichzeitig seien die im Tal vielfach als Partisanen bezeichneten Männer, die sich unerlaubt vom Kriegsdienst entfernt hatten und untergetaucht waren, alle in einen Topf geworfen worden, egal, ob sie in Verstecken ohne Kontakte zur Außenwelt ausharrten oder bewaffnet umherzogen und Überfälle ausübten.

Man sieht, was man sehen will, schlussfolgert die Ausstellung schon im Titel – und meint damit nicht nur die bislang verdrängte Aufarbeitung im Tal oder unser aller Voyeurismus, sondern bezieht es auch auf die Ausstellung selbst: Die wahre Geschichte der Passeirer Partisanen könne auch das Museum nicht liefern, wohl aber eine Auseinandersetzung mit den widersprüchlichen Gefühlen, die sie bis heute auslösen.

Untergebracht ist die Ausstellung im historischen Keller des Sandwirts, bespielt werden vier Räume:

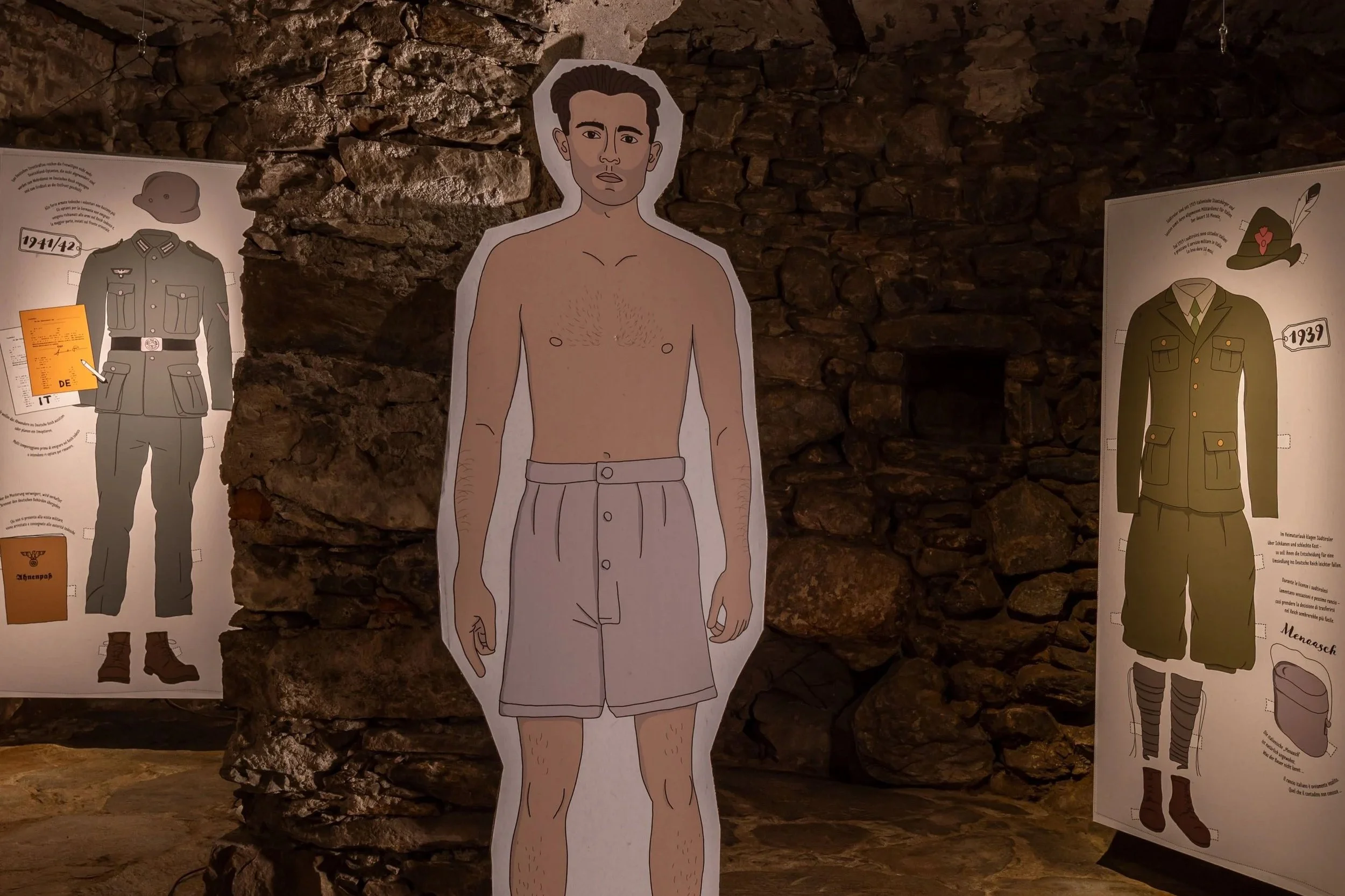

MITGEGANGEN – MITGEHANGEN zeigt die militärischen Vorgeschichten: Zentrales Element ist eine lebensgroße Papierpuppe mit ihren unterschiedlichen Kleidungen – als Versatzstücke für die Entscheidungen, die wehrpflichtige Männer ab 1939 zu treffen hatten. So erzählen die wechselnden Outfits nicht nur über Option, Militärdienst und Kriegseinsatz unter sich ständig verändernden Machtverhältnissen und Rahmenbedingungen, sondern auch vom gezwungenen oder freiwilligen Mitmarschieren.

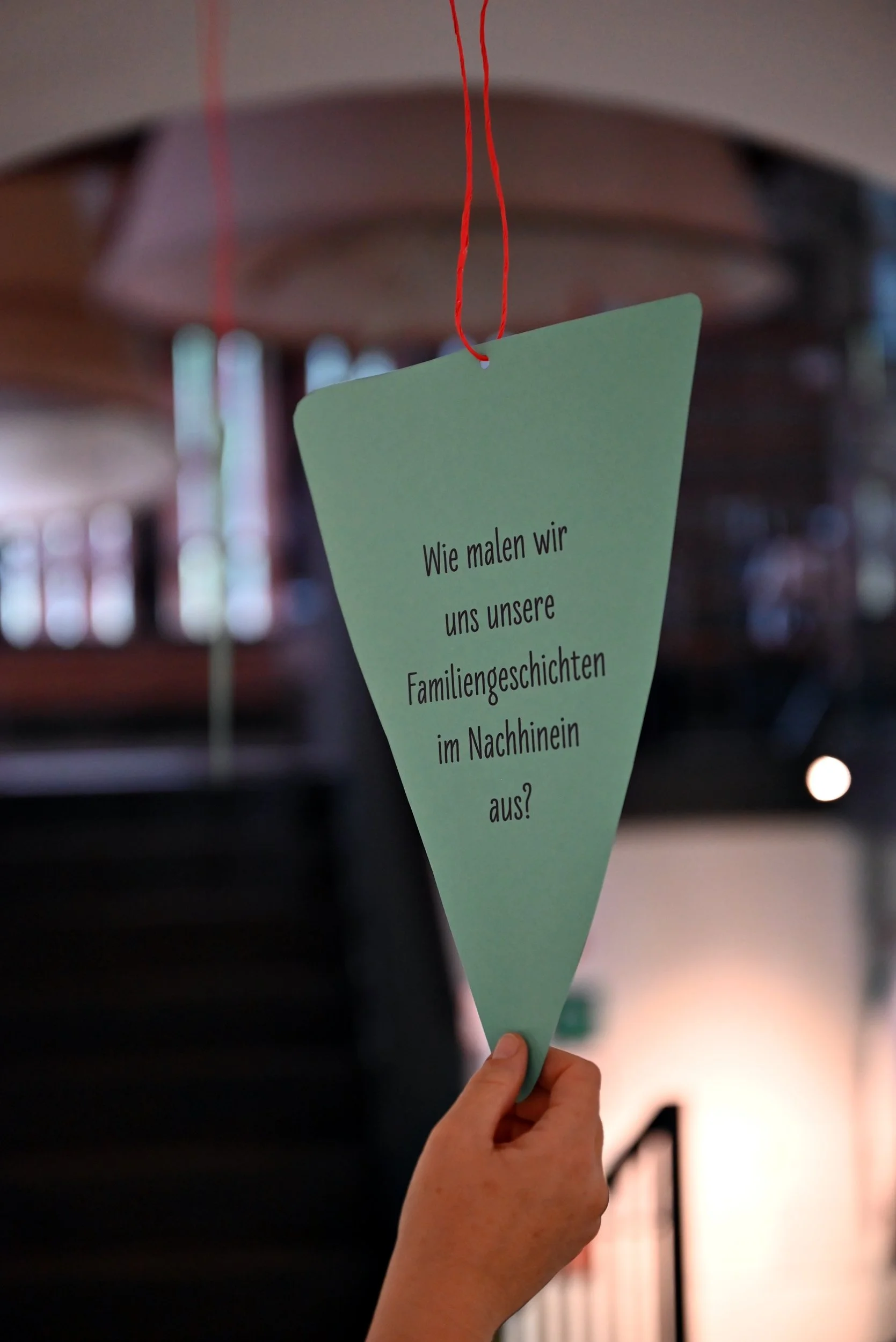

WAS MAN SEHEN WILL widmet sich zunächst den Erinnerungen und Geschichten, die im Familiengedächtnis überliefert sind. Da ist zum Beispiel die Bäuerin, die den Knecht bittet, nicht in den Krieg zu ziehen, er solle eine Krankheit vortäuschen – da ist der Bauer, der das Versteck nicht preisgibt, indem er alle zum Narren hält – und da sind auch die Stimmen der Geschwister von Deserteuren, die als „Sippenhäftlinge“ von der Zwangsarbeit im Lager berichten. Neben diesen anekdotischen Zugängen dokumentieren Auszüge aus Pfarrchroniken und Prozessakten, dass die blutigen Auseinandersetzungen im Passeier nicht mit Kriegsende endeten, sondern Rache, Willkür und Gewalt wie kaum anderswo in Südtirol herrschten. Beide Erinnerungen, die guten wie die schlechten, gehören zu „Passeier und seinen Partisanen“ – und damit auch die Widersprüche zwischen den Bruchstücken, die lange Zeit im Schatten gestanden haben.

UNSERE SCHATTEN heißt auch der zentrale Raum, den die Besuchenden immer wieder passieren müssen, und in dem eine Installation von Hannes Egger ihre Schatten wirft, vielleicht auf jene der Vergangenheit, die im Heute noch herumgeistern – oder auf zukünftige, die uns bevorstehen. Im Luftzug des historischen Kellers tanzt dazu eine Drohne, die – gepaart mit der Frage „Was werde ich tun?“ – an hochaktuelle Debatten zu Wehrdienst und Krieg denken lässt.

GRAS DRÜBER – mit diesem Raum endet die Ausstellung. Fotografien von Klaus Gufler, der die heute überwucherten, zugeschütteten und eingefallenen Verstecke der Deserteure dokumentiert hat, machen augenscheinlich, wieviel zugewachsen ist – in der Erinnerung ebenso wie in der Landschaft. Die letzten Spuren und leisen Erzählungen, die es im Passeier zum Weltkrieg vor 80 Jahren noch gibt, werden erst sichtbar, wenn wir hinschauen und nachfragen.

Begleitend zur Ausstellung bietet das Museum deshalb bis zum 8. November 2025 ein Vermittlungs- und Veranstaltungsprogramm, das einlädt, sich mit den Erinnerungen der eigenen Familie an den Krieg auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen.

Daten zur Ausstellung

Laufzeit:

07.09.2025 – 31.10.2026

Öffnungszeiten 2025:

07.09. – 31.10.2025 (Di – SO, 10 – 17 h), 02.11. – 08.11. (10 – 16 h).

Ausstellungsteam:

Monika Gögele, Annelies Gufler, Barbara Pixner (Design, grafische Umsetzung), Judith Schwarz (Texte)

Künstlerische Beiträge:

Hannes Egger (Schattenspiel), Klaus Gufler (Fotografien), Martin Hanni (Audiocollage)

Die Ausstellung entstand für das Euregio-Museumsjahr 2025 und wurde gefördert von der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino sowie den Gemeinden St. Leonhard und St. Martin in Passeier. Das Begleitprogramm wird finanziell unterstützt durch die Bildungsausschüsse von St. Leonhard und St. Martin in Passeier.

Die Ausstellung in den Kellerräumen des Sandwirts ist leider nicht barrierefrei.

IMPRESSUM

Geschichten aus den Familien schenkten uns: Auer Maria (Pircher Moide), Auer Serafin (Paulner Seerefiin), Birkner-Winkler Andreas (Speckiler), Ennemoser Agnes (Mangger Aagnis), Gufler Alois (Faitnatzn Luis), Gufler Franz (Sennerei Franz), Gufler Johann (Hosneebmer Hans), Gufler Josef (Mouser Sepp), Gögele Maria (Wiinepåcher Moide), Gstrein Hanslois (Poschacher Hansluis), Haller Marianne (Luisnpaurn Marianne), Haller Martin (Oacher Martl), Hofer Albert (Natzhaisl Albert), Hofer Alois (Grëiber Luis), Hofer Maria (Schaffler Marië), Kofler Matthias (Wiidler Hias), Lanthaler Franz (Kuntner Franz), Lanthaler Johann (Gschpeller Hans), Lanthaler Johann (Wånser Hans), Moosmair Ida (Hångstuëner Iide), Oberrauch Christine, Öttl Agnes (Kråtzegger Aagnis), Öttl Hildegard (Leiter Hilde), Öttl Regina (Stuëner Regiine), Pfitscher Josef (Liënile Sepp), Pfitscher Marianne (Laiter Marianne), Pichler Anna (Holzer Anne), Pichler Johann (Holzer Hans), Pichler Karl (Piirpaamer Karl), Raffl Anna (Schnitzer Anne), Scherer Josef.

Das Auffinden von Archiv-Akten wäre unmöglich gewesen ohne: Fossali Roberta (Staatsarchiv Bozen), Mader Monika (Gemeindearchiv St. Leonhard), Mamming Ulrich, Schölzhorn Josef (Gemeindearchiv Moos).

Das Lokalisieren der Verstecke gelang mithilfe von: Birkner-Winkler Andreas (Speckiler), Ennemoser Matthias (Gorgis Hias), Ennemoser Michael (Ruëner Michl), Gumpold Alois (Eggile Luis), Lanthaler Andreas (Wånser Andreas), Lanthaler Franz (Kuntner Franz), Pixner Albin (Tammian Albiin).

Hinweise und fachliche Beratung kamen von: Giacomozzi Carla (Stadtmuseum Bozen), Haller Harald, Kramer Johannes (Universität Wien), Lutt Alexander (Vuseum), Pichler Walter, Pirker Peter (Universität Innsbruck), Rohrer Josef, Romeo Carlo, Schwabl Alexander (Kleines Museum Lana), Steurer Leopold, Verdorfer Martha.

Die Interviews transkribierten: Gufler Annelies, Gufler Jonas, Hofer David, Hofer Michael, Maier Karin, Pirpamer Lia, Pixner Sofia, Thoma Manuel, Unterhauser Nadine.

Text-, Bild-, Audio und Videomaterial sowie zwei Drohnen liehen oder schenkten uns: Auer Maria, Breit Matthias (Gemeindemuseum Absam), Brugger Margret, Egger Wally, Egger-Karlegger Tobias, Fontana Florian, Gögele Hubert, Gögele Maria, Gögele Resi, Gufler Josef, Gufler Notburga, Haller Harald, Heel Peter (MuseumHinterPasseier), Hessenberger Edith (Ötztaler Museen), Hofer Albert, Karnutsch Manuel, Kaserer Brigitte, Kofler Edith (Gemeinde St. Leonhard), Koppelstätter Edith, La Rosa Oscar (Amt für Film und Medien Bozen), Mader Monika, Mutschlechner Armin, Nussbaumer Thomas (Universität Salzburg), Oberprantacher Klara, Oberprantacher Stefan, Öttl Hildegard, Pfattner Leidlieb, Pfeifer Bernadette, Pfitscher Marianne, Pirker Peter (Universität Innsbruck), Pixner Albin, Pixner Margaret, Plasil-Laschober Tina (Österreichische Mediathek), Reiterer Sophia, Schweigl Marianne, Steurer Leopold, United States Holocaust Memorial Museum Washington, Verdorfer Martha.

Künstlerisch und handwerklich gearbeitet haben: Egger Hannes (Schattenspiel), Gufler Klaus (Fotos der Verstecke), Hanni Martin (Audicollage), Hofer David (Zeichnungen), Hofer Wolfram (Beleuchtung), Pfitscher Martin (Raumgestaltung), Pinggera Werner (Drucke), Pixner Barbara (Design, grafische Umsetzung, Zeichnungen), Schwarz Vera (Zeichnungen).

An den Texten arbeiteten: Gufler Annelies (Lektorat), Hofer David (Lektorat), Piccoli Susanna (italienische Übersetzung), Schwarz Judith (deutsche Fassung).

Ein unentbehrlicher Kollaborateur war: Mutschlechner Armin

Vom Museumsteam halfen: Haller Jana (Scans), Hofer David (Zeichnungen und Lektorat), Ilmer Claudia (Reinigung), Pixner Heidi (Beitragsabwicklung und Buchhaltung), Pöhl Maria (Transkription Pfarrchronik Schweinsteg), Schwarz Michael (Abbau der alten Ausstellung).

Das Ausstellungsteam

Gögele Monika, Gufler Annelies, Pixner Barbara, Schwarz Judith

Wir danken: Der Tiroler Matrikelstiftung für die unentgeltliche Leihe der Kellerräume, den Ötztaler Museen als Partnermuseum im Euregio-Museumjahr sowie der Pächterfamilie des Sandwirt für die gute Zusammenarbeit, der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino und den Gemeinden St. Martin, St. Leonhard und Moos in Passeier für die wohlwollende finanzielle Unterstützung.

I triangoli verdi

Vor genau 80 Jahren kamen 15 Passeirer Familien ins Konzentrationslager Bozen.

Vor genau 80 Jahren kamen 16 Passeirer Familien ins Konzentrationslager Bozen.

Von MuseumPasseier

Wir fangen an, mit dem was blieb. Und das sind Minigeschichten von Zeitzeugen, allesamt als Ton- und Filmdokumente überliefert. Doch, fangen wir besser wirklich von vorne an, oder zumindest weiter vorne: Seit Frühling 2024 ist eine Arbeitsgruppe dabei, über 10 Stunden Audiomaterial für das Museum zu transkribieren, also als Text zu tippen. Die Aufnahmen stammen aus den 80er und 90er Jahren – die Zeitzeug*innen sprechen über die Zeit des Zweiten Weltkriegs und leben nicht mehr.

Verfolgt – verfemt – vergessen. So nennt sich die Publikation, die anschließend an die von Leopold Steurer, Martha Verdorfer und Walter Pichler geführten Interviews im Jahr 1997 publiziert worden ist. Ein Buch über Wehrmachtsdeserteure in Südtirol – in den Interviews erzählen vor allem deren Familienangehörigen. Einige “Passeirer Passagen” aus den Tonaufnahmen sind im Buch verwendet worden, aber ein getipptes, geglättetes Zitat in der Schriftsprache ist doch etwas ganz anderes als der mitunter sehr emotionale O-Ton im Passeirer Dialekt.

Diese Tonspuren stehen nun im Mittelpunkt. Sie sollen Raum und Gehör finden in einer Sonderausstellung im Sandwirtskeller. Vor einem Jahr schrieb nämlich die Euregio ein neues Themenjahr für 2025 aus und wünschte sich Museumsprojekte, die sich mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit, des Widerstands sowie des Umgangs mit Krisen und gesellschaftlichen Umbrüchen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beschäftigen. Das MuseumPasseier schloss sich mit den Ötztaler Museen zusammen und für 2025 werden dazu also diesseits und jenseits des Jochs Ausstellungsprojekte entstehen.

Krisenzeit – Widerstand – soziale Ungerechtigkeit: Diese Schlagworte verdichten sich im Passeier genau in jenem “beschwiegenen” Kapitel über die Wehrmachtsdeserteure: Nicht umsonst schreibt Sepp Haller 1986 vom “Problemkreis Passeirer Partisanen”. Der Fokus des Ausstellungsprojektes für 2025 wird auf den Erzählungen liegen: Welche Überlebensgeschichten aus dem Krieg haben überlebt, und zwar im Familiengedächtnis der Passeirerinnen und Passeirer? Doch bis dahin liegt noch viel Arbeit vor uns.

Abgesehen von den Interviews wurden kaum themenbezogene Objekte, Fotos oder Schriftstücke hinterlassen. Zur starken Audiolastigkeit und augenscheinlichen Objektlosigkeit der Ausstellung wird es einen visuellen Ausgleich brauchen.

Der Zufall wollte dann, dass wir sofort starten. Heuer jährte sich am Samstag, den 21. September, der Tag, an dem die „große Razzia“ in Passeier stattgefunden hat, zum 80sten Mal. Abgesehen davon, dass der 21.9. auch der Internationale Tag des Friedens ist, fanden wir, dass wir diesen Abend unbedingt nutzen sollten, um die Schicksale der triangoli verdi, der sogenannten „Sippenhäftlinge“ im Konzentrationslager Bozen, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Rigglin oder nit rigglin?

Einen ersten Versuch, ob Handzeichnungen funktionieren, haben wir schon gestartet: Am 21. September sind wir mit unseren Ausstellungsplänen an die Öffentlichkeit gegangen und haben einen „Familienabend“ angeboten.

Ein einschneidendes Ereignis für das Tal. 16 Passeirer Familien wurden als Geiseln in sogenannte „Sippenhaft“ nach Bozen verschleppt – ein Tag, der im Passeier bislang noch nie besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Im Mittelpunkt unseres Abends, der mit Hörproben und Zeichnungen den 21. September 1944 in Erinnerung rief, standen dabei nicht die Deserteure, sondern die Eltern, Brüder und Schwestern der Deserteure, die im KZ mit grünen, auf ihren Häftlingskleidern aufgenähten Dreiecken (triangoli verdi) gekennzeichnet wurden.

Die Geschichten sind geprägt von Entscheidungen. Dienen oder desertieren? Verraten oder schweigen? Gehorchen oder widersetzen? Überleben oder sterben? Bestrafen oder verzeihen? Erinnern oder vergessen? Und jetzt, 80 Jahre nach dieser Zeit bzw. nun, wo die letzten Zeitzeugen just in den letzten Jahren verstorben sind, stehen die Familien mit den Erinnerungen da und vor der Entscheidung: Tragen wir die Erinnerungen unserer Vorfahren erzählend als immaterielles Familienerbe oder schweigend als Last der Vergangenheit weiter?

Was also tun, mit diesen Minigeschichten? Wir hoffen, mit dem Abend einen ersten Impuls gesetzt zu haben, sich mit den fremden, und vor allem mit den eigenen Familiengeschichten auseinanderzusetzen – in Gedanken oder auch im Gespräch. Ob die Ausstellung im nächsten Jahr dann, mit diesen Bruchstücken an Erinnerungen, Erfahrungen, Verletzungen und Hoffnungen das Potenzial haben wird, sich als mehrschichtige Erzählung mit einem roten Faden ins kulturelle Gedächtnis von Passeier einzuweben, werden wir sehen.

Fotos: Barbara Pixner

Andreas-Hofer-Bus

1809 zog Andreas Hofer kreuz und quer durch Tirol. 200 Jahre später nahm eine Ausstellung auf Rädern den gleichen Weg.

15.000 Kilometer auf den Spuren des Tiroler Volkshelden. 1809 zog Andreas Hofer kreuz und quer durch Tirol, um den Aufstand gegen Bayern und Franzosen zu organisieren. 200 Jahre später nahm eine Ausstellung auf Rädern den gleichen Weg.

Von Josef Rohrer

Von Jänner 2009 bis Februar 2010 hat der auffällig gestaltete Kleinbus über 70 Routen und rund 15.000 Kilometer abgefahren: Einerseits wurden jene Orte in den drei Landesteilen des historischen Tirol (Nord- und Südtirol sowie Trentino) angefahren, an denen sich Andreas Hofer vor 200 Jahren aufgehalten hat. Hier standen Vorträge zu den geschichtlichen Ereignissen vor Ort, Exkursionen, Besuche von Schulklassen, Quiz mit Verlosungen und die Zusammenarbeit mit kulturellen Vereinen und Einrichtungen im Vordergrund. Neben Unterlagen, Büchern und Shopartikel, die der Infobus stets bei sich hatte, verteilte das MuseumPasseier bei jeder historischen Route zweisprachige Faltblätter mit Informationen zu den lokalen Ereignissen vor 200 Jahren.

Andererseits bot das MuseumPasseier mit dem Kleinbus Abendvorträge an. Insgesamt über 3.000 Interessierte haben das Angebot wahrgenommen und diese Art der lebendigen und modernen Geschichtsvermittlung positiv bewertet. Für das MuseumPasseier war das Projekt mit sehr viel Organisation, historischen Recherchen und Aufwand verbunden. Die begeisterten Rückmeldungen und der Werbeeffekt für das Museum waren aber der Lohn für das arbeitsreiche Gedenkjahr 2009/2010. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Kulturressort der Autonomen Provinz Bozen Südtirol durchgeführt.