Unser Blog

-

Schwerpunkte, denen wir uns ausführlich widmen: Ziegen, Helden, Dialekt, Kunstraub… Und hin und wieder Andreas Hofer. Weiter zur Kategorie themenkonzentriert.

-

Wer ist die Frau auf dem Porträt und was steht in der alten Urkunde? Alles, was uns keine Ruhe lässt. Oder wir für euch finden sollen. Diese Artikel gehören zur Kategorie nachgeforscht.

-

Über neue Objekte, die ins Museum finden und alt sind. Und über alte Objekte, die schon lang im Museum lagern, und neu entdeckt werden. Die gesammelten Artikel der Kategorie aufgesammelt.

-

Was grad im Museum passiert, was die Presse notiert, wer das Museum zitiert. Das sind die Artikel der Kategorie zwischenbemerkt.

Süßsaure Geschichten

Wir haben in das Thema Apfel gebissen.

Streuobstwiese mit Apfelbäumen beim Weiherhof in Breiteben, Gemeinde St. Martin in Passeier. Foto: Judith Schwarz für MuseumPasseier

Wir haben in das Thema Apfel gebissen.

Von MuseumPasseier

“Irgendwann werden die alten Apfelbäume verschwunden sein!”: Diese Aussage von Adolf Höllrigl, der im Museum zu einem Interview über Zullen geladen war, brachte uns zum Nachdenken. Denn bei alten Dingen, die verschwinden, hören und schauen Museen ja meist genauer hin. Allerdings können wir die noch erhaltenen Passeirer Streuobstwiesen mit den knorrigen Bäumen nicht museumsgerecht im Depot konservieren. Doch wir können sie fotografieren und für deren Erhalt sensibilisieren. Oder auch anregen, wieder vermehrt alte Sorten als Hochstämme zu pflanzen.

Also haben wir in das süß-saure Thema Apfel gebissen. Süß, weil es spannend und wertvoll ist. Sauer, weil es keine Passeirer Literatur oder Erhebung dazu gibt. Um die geschichtliche und heutige Situation der Apfelbäume in Passeier zum Museumsthema zu machen, haben wir der Volkshochschule Südtirol einen Vortrag vorgeschlagen. Und uns gemeinsam mit den Referenten Adolf Höllrigl und Wolfgang Drahorad auf die Suche nach historischen und gegenwärtigen Passeirer Äpfeln gemacht.

Wie viel Apfelgeschichte gibt die Passeirer Geschichte her? Dass es keine umfassende Dokumentation werden konnte, war klar. Aber auch einige kleine Apfelschnitz können reichen, um auf den Geschmack zu kommen. Apfelbäume gehörten einst zu fast jeder Hofstelle oder jedem Pfarrhaus – dennoch schweigen die älteren Quellen zu Apfelsorten und Apfelanbau in Passeier. Vereinzelt findet man in Verfachbüchern allgemeine Erwähnungen wie Baumgarten, Obis anngerle usw. Und höchstens fallen einem noch die Passeirer Kraxenträger ein, die verschiedene Obstsorten transportierten und verkauften. Allerdings hat von denen natürlich keiner Buch geführt.

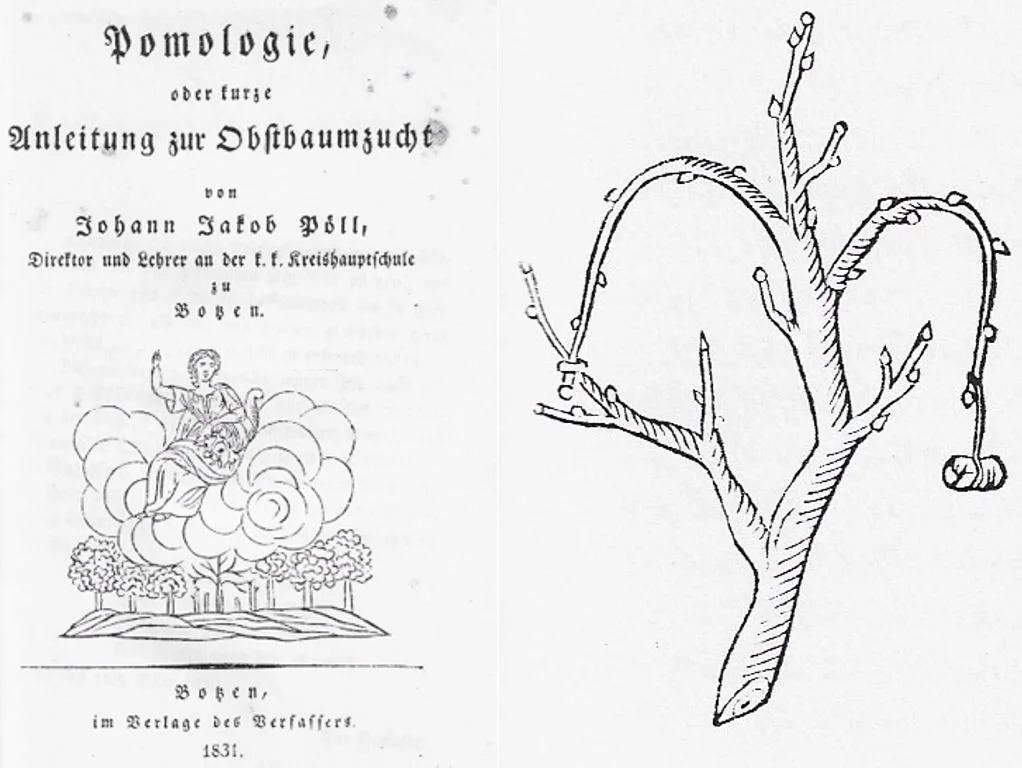

Interessant wird es in den 1830er Jahren: Johann Jakob Pöll (1781–1848) war ein vom Pöllhof in Ulfas gebürtiger Priester, der alle möglichen Dinge auf die Beine stellte: Als Lehrer und Direktor an einer Stadtschule in Bozen gründete er eine Bibliothek, errichtete eine Industrieschule für Mädchen, unterrichtete Taubstumme, sammelte Münzen und züchtete Obstbäume. Seine apfelkundlichen Beobachtungen hielt er in Texten und Zeichnungen fest und gab dazu 1831 im Eigenverlag ein Buch zur Pomologie mit zahlreichen Holzschnitten heraus. Es gilt heute als das früheste Südtiroler Buch über Obstbaumzucht. Dass es keine Passeirer Apfel-Literatur gibt, ist also zu revidieren: Ein Passeirer hat literarisch Obstbaugeschichte geschrieben!

Titelblatt und Innenseite der frühesten Südtiroler Publikation über Obstbaumzucht, geschrieben von Johann Jakob Pöll aus Ulfas in Moos in Passeier. © tessmann.it

Was bedeutete Pölls Pomologie-Buch für Passeier? 33 Jahre nach Erscheinen von Pölls “Anleitung zur Obstbaumzucht” und damit auch lange nach Pölls Tod, kam es in St. Martin zur ersten landwirtschaftlichen Vereinsversammlung. Zum Obmann gewählt wurde der Dorfarzt Johann Hillebrand (1812–1886) und unter den ersten gefassten Beschlüssen findet sich auch „die Hebung der Obstzucht“. Was dieser Beschluss in der Obstbaumszene bewirkt hat, konnten wir nicht feststellen.

1924 dann ein Highlight in Bezug auf die Passeirer Obstgeschichte: Im Frühjahr hatte die landwirtschaftliche Bezirksgenossenschaft in St. Leonhard einen Obstbaukurs organisiert, im Herbst wurde dann sozusagen geerntet. Im Speisesaal des “Passeirerhof” fand eine viertägige Obstsortenschau samt Vorträgen mit Begehungen statt. An dieser ersten Sortenschau haben 32 Obstzüchter aus Passeier teilgenommen, die insgesamt – man lese und staune – 48 Apfelsorten präsentierten.

Das Erinnerungsfoto zum Obstbaukurs in St. Leonhard stammt aus der Sammlung Alfons Schenk, der Fotograf ist unbekannt. © MuseumPasseier

48 Apfelsorten aus Passeier, die wären heute nicht auffindbar. Die Schau, die in den lokalen Zeitungen besonders erwähnt wird, war zur damaligen Zeit eine Besonderheit. Der Schreiber der Bozner Nachrichten beendet den Artikel mit dem Aufruf: „Andere Täler, nehmt euch ein Beispiel!“ Unter den Ausstellern waren unter anderem (aus St. Martin) der Kaufmann Alfons Schenk, (aus St. Leonhard) der Kaufmann Johann Delucca, Anton Fauner von Happerg, Leonhard Kofler von Unterzögg, Franz Hofer von Wiedersicht-Felsenegg, Josef Bacher vom Straußengütl, der Pfarrwidum, Josef Halbeisen vom Krustnerhof, Josef Gufler von Buchenegg, (aus Moos) Josef Pamer von Magfeld, der Platterwirt Johann Hofer, Georg Öttl von Obermagfeld, Josef Raffl aus Stuls.

In dieser Zeit überrascht auch außerhalb des Tales ein Passeirer als Fachmann: Rudolf Schiefer (1880-1970) aus St. Leonhard. Kurioserweise schaffte er es als lediger Bub, der nach dem frühen Tod seiner Mutter in armen Verhältnissen und auf verschiedenen Höfen aufgewachsen war, an die renommierte Landwirtschaftsschule San Michele all`Adige, die zu der Zeit hauptsächlich Gutsbesitzern- und Adelssöhnen vorbehalten war. Ab 1908 war er selbst als Lehrer an der Schule tätig und forschte über landwirtschaftliche Anbaumethoden – für Obst und vor allem für Reben. Nebenbei war er ständig als Wanderlehrer auf Achse und auch viel im Passeier unterwegs. Älteren Generationen ist er noch als „der alte Schiefer“ oder „Schnitzer Ruudl“ bekannt.

Schiefer Rudolf (im hellen Mantel) mit seinen Schülern des Rebveredlungskurses und Lehrerkollegen im Weininstitut San Michele (ca. 1930). Foto: Sonja Schiefer

Und wer sticht unter den frühen kommerziellen Passeirer Apfelbauern hervor? Ein jüngeres Beispiel für einen Passeirer, der immer wieder in Zusammenhang mit Obstbau auftaucht, ist Anton Fauner (1875–1955), Bauer auf Happerg in St. Leonhard. 1905 verpachtete er dem k.k. Arär, also dem Staat, 799 m² Ackergrund zur Anlage und zum Betrieb einer Baumschule. Unter seinen Unterlagen, die die Familie verwahrt, finden sich noch Aufzeichnungen, ein Arbeitsbüchl und auch Schreiben der C.A.F.A. (Cooperativa Anonima Frutticoltori Alto-Atesini Merano), die 1933 gegründet worden war und der im Laufe der Zeit etliche Passeirer Bauern wie Anton Fauner beigetreten waren. Sein Enkel Reiner Fauner erinnert sich noch an den Pflanzgarten und die Äpfel seiner Kindheit:

Zu Hause hatten wir jeden Tag Kompott. Aber den hatten wir auch gerne. Strudel hat die Mutter viel gemacht, da nahm sie hauptsächlich die Kanada und auch für den Kompott. Bratäpfel und Most hat es auch gegeben.

Zur Pause in der Schule hatten wir immer einen Apfel mit. Ich hab selbst oft gestaunt, weil die Äpfel haben wir nie genug mitgetragen in die Schule, denn alle wollten mit uns ihr Pausenbrot mit den Äpfeln tauschen. Die einen waren um die Äpfel froh und wir hatten ihre Brote gerne.

Wir haben als Kinder immer gepflückt. Wir sind am Morgen pflücken gegangen anstelle des Kirchengangs vor der Schule, haben eine Stunde gepflückt, sind dann Schule gegangen, nach Hause zum Mittagessen, dann ist wieder gepflückt worden. Wir waren nur alleine als Kinder. Wir hätten auch lieber etwas anderes getan, konnten aber auch nichts andres tun, denn diese Arbeit war zu verrichten.

Den Arbeitsschritt, wie das Auszupfen, wie man es heute im Frühjahr macht, gab es damals nicht. Im Herbst wurde gepflückt, im Sommer manchmal gespritzt. Der Vater hat Schläuche angerichtet, die wir nachziehen mussten. Er hat es so angerichtet, dass oberhalb des Hauses eine Rease (Wasserteich) war. Da hat er das Spritzen angerichtet, also eine Pumpe und mit den Leitungen zum Herumleiten.

Anton Fauner (1875–1955), Bauer auf Happerg in St. Leonhard, inmitten seiner Obstbäume. Foto: Gregor Fauner

Im undatierten Arbeitsbüchl erwähnt Anton Fauer (1875–1955), auch Arbeiten an den Obstbäumen. Der Kalender befindet sich im Besitz der Familie Ingo Fauner. Foto: MuseumPasseier

Alte Sorten hatten wir hauptsächlich Goldparmän und Kalterer. Die Sortennamen haben wir alle gekannt. Edelrote sind vor dem Haus zwei, drei Bäume gestanden, einige ziemlich große und ein paar Kanada auch. Die Boscoop waren gute, ein bisschen säuerlich aber eher spätere. Zum Kompott machen sind sie supergut gewesen. Von den Grafensteinern hatten wir auch zwei Bäume.

Der Vater wollte das Geschäft mit den Äpfeln groß aufziehen, doch einige Jahre waren die Äpfel fast gar nichts wert. Er hat zu uns gesagt, dass er uns für die Arbeit mit den Äpfeln keinen Lohn geben kann, gescheiter sollen wir einer Arbeit nachgehen. Er hat dann entschieden, dass er den Anger planieren will und hat fast alle Apfelbäume herausgeschnitten, dann kam die Firma Peer von Latsch und hat alles angeebnet.

Der Ëpflpåtsch, das sind die ausgepressten Äpfel, der kam erst später auf, den hat man bei der C.A.F.A. oder beim Zipperle gekauft, um das Vieh zu füttern: Äpfel aufschneiden und dann pressen und was davon übrigblieb, war der „Ëpflpåtsch“. Den hat dann das Rindvieh als Futter bekommen.

Und der „Ëpflpåtsch“ ist dann meinem Vater und meinem Bruder Gernot zum Verhängnis geworden. Und auch nur weil kein Mensch eine Ahnung gehabt hat, denn auf dem Apfelsilo drauf ist die Gebläsehechsel gestanden, lässt man die an, ist die Luft sauber. Das war dann eben auch der Zufall, dass der Schneider Albert eine Ladung „Ëpflpåtsch“ gebracht hat und er gesagt hat, dass er nochmal kommen wird und hat die Luke offenlassen. Er wollte dann erst wieder am nächsten Tag kommen. Wenn die Luke zu gewesen wäre, wäre mein Bruder erstens nicht runtergesprungen und mein Vater nach um ihn zu retten, und zweitens hätten sich nicht diese Gase gebildet. Das sind eben immer diese Zufälle.

Ich war nicht zu Hause, ich glaube ich war im Dorf, da war ein Markt. Mich hat „der Spitaler“ angesprochen. Ich solle nach Hause gehen, zu Hause ist etwas passiert. Ich habe gefragt was los ist, er sagte „Einer ist in den Silo gefallen“ und ich hab kaltschnäuzig zur Antwort gegeben: „Dann wird er wohl wieder raufgehen!“. Als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich schon gesehen, was passiert ist. Bis die Feuerwehr mit Atemschutzgeräten gekommen ist, hat es zu lange gedauert. Fünf bis zehn Minuten hat man Zeit, sonst ist das Hirn kaputt. Zu leiden haben sie nicht gehabt, das geht schnell. Der Silo ist auch falsch gebaut gewesen. Er ist 6 Meter tief gewesen und ohne Luftloch. Danach haben sie dann, wenn neue Apfelsilos gebaut worden sind, überall Luftlöcher eingebaut.

Wir danken Reiner Fauner fürs Erzählen seiner Familiengeschichten, in denen Äpfel gute und auch traurige Rollen spielen. Gerne veröffentlichen wir hier weitere Passeirer Apfelgeschichten, schreib deine einfach in die Kommentare oder schick eine Mail an info@museum.passeier.it

Andenken an die lieben Verstorbenen

Zur Geschichte der Sterbebilder.

Zur Geschichte der Sterbebilder

Von Elisa Pfitscher

Totenbild, Totenzettel, Sterbebild, Trauerbild oder auch Trauerzettel. Viele Bezeichnungen für denselben Brauch innerhalb der europäisch-katholischen Kultur. Die Verteilung von Sterbebildern, welche anfangs noch handgeschriebene Totenzettel waren, erfolgte bereits seit Mitte des 17. Jahrhunderts im Gebiet der heutigen Niederlande. Zunächst nur Wenigen vorbehalten und als aufwendige Kupferstiche produziert, erreichte die Herstellung und Verteilung von Sterbebildern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch Bayern und Tirol.

Das älteste dem Museum gehörende Sterbebild stammt aus dem Jahre 1845. © MuseumPasseier

Elisabeth Jenewein aus St. Martin starb im Juni 1845. © MuseumPasseier

Kein Geistlicher und vor allem: kein Mann! Das älteste Sterbebild aus dem Passeier, welches im Museum erhalten ist, ist einer von Lueg am Fuße des Prenners stammenden Frau, welche in St. Martin verheiratet war, gewidmet. Elisabeth Jenewein war als Gross-Tabaktraffikantin des Krämerladens wahrscheinlich keine Unbekannte im Dorf. Sie führte nach dem Ableben ihres ersten Mannes Karl Amort den Laden weiter und heiratete ein zweites Mal den aus Rabenstein gebürtigen Johann Ennemoser. 1845 verstarb sie mit 46 Jahren. Gewiss gibt es noch ältere Sterbebilder aus dem Passeier, wie jenes aus der Sammlung von Harald Haller, welches aus dem Jahre 1838 stammt und, wie das von Elisabeth Jenewein, ein umfunktioniertes, auf der Rückseite bedrucktes Andachtsbild ist. (Dorfbuch St. Leonhard in Passeier, Band 1 “Geschichte und Gegenwart” 2000, S. 351)

Ursprünglich wurden sie im Gebetsbuch aufbewahrt, um immer wieder an die Verstorbenen erinnert zu werden. Allzu oft fallen sie einem gar nicht mehr auf und gehören zum Inventar wie das Kreuz an der Wand: Die Sterbebilder findet man bei uns üblich in der Stube, in einer Ecke oder im Herrgottswinkel aufgestellt, an den Leisten des Getäfels geheftet oder um das Waichprunninkriëgl aufgereiht. Irgendwann landen sie in einem Schuhkarton, weil es im Laufe der Jahrzehnte zu viele geworden sind und aus Pietätsgründen nicht weggeworfen werden. Bei besonders nahen Menschen, welche verstorben sind, verwandelt sich jener Ort, an dem die Sterbebilder platziert sind, nicht selten zu einem kleinen Altar: Geschmückt mit Rosenkranz, Blumen, Kerzen und dergleichen bleiben die lieben Menschen ständig präsent und geraten nicht in Vergessenheit.

Der sein junges Leben für Führer, Gott und Heimat zum Opfer brachte. Der Umstand, dass in den Kriegen viele junge Männer fielen, welche nicht in ihrer Heimatgemeinde überführt und bestattet werden konnten, führte dazu, dass die Totenzettel das einzige für Familie und Bekannte waren, was an den Gefallenen oder Vermissten erinnerte. Angaben zum Rang der Männer innerhalb der Armee waren stets vorhanden. Obergefreiter und Panzerjäger Alois Gufler findet auf dem Sterbebild seiner Mutter im Jahr 1959 Platz, da er nach dem Krieg nicht mehr Heim gekommen war und seine letzte Nachricht bereits über 15 Jahre zurück lag. Auch erst nach vielen Jahren wurde der Vermissten auf einem Grabstein gedacht. Bei anderen Opfern des Krieges ist der letzte Aufenthaltsort zu lesen, sowie oft sogar der Umstand des Todes. Diese Praxis zu Zeiten des Krieges trug maßgeblich dazu bei, dass das Sterbebild auch heute noch als Erinnerungsbild dient.

Sebastian Pfitscher: Er fand den Tod an der Grenze zum heutigen Russland und nur das Sterbebild dient in der Heimat als Erinnerung. © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier

500 Tage Ablaß, monatlich vollkommener. Anders als die Ansprache bei der Beerdigung, welche sich mit dem vergangenen Leben der verstorbenen Menschen befasst, richtete sich der Totenzettel ursprünglich an die Zeit nach dem Ableben, an das Jenseits. Der Sterbezettel war bis vor einigen Jahrzehnten mit der Bitte versehen, für das Seelenheil der Toten zu beten und mithilfe der sogenannten Ablassgebete ihnen den Weg durch das Fegefeuer zu erleichtern und zu verkürzen, welcher aufgrund der irdischen Schuld zu verrichten ist. Bis zur Reformation nach dem zweiten vatikanischen Konzil in den 1960ern, waren die Kärtchen mit diesen Ablässen zugunsten der Verstorbenen versehen.

Fast immer waren die Karten mit einem Ablass und den Namen der Druckereien versehen. © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier

Interessante Entwicklung in ihrer künstlerischen und inhaltlichen Form der Sterbebildchen. Ältere Kärtchen halten sich grundsätzlich an wenige Regeln, denn ihre Formen weichen stark von der heutigen einheitlichen Form ab. Wie Werner Ollig und Werner Thaler im Montaner Sterbebilderbuch ausführlich beschrieben haben, wurde anfänglich auch bei uns im Kupferstichdruck produziert, ab 1840 im neuen Stahlstichdruckverfahren. Bis in die 1960er war es zunächst üblich, dass Heiligen- und Andachtsbilder, welche in großen Druckereien gefertigt wurden, zu Sterbebilder umfunktioniert wurden, indem auf die Rückseite der Nachruf für den Verstorbenen von einer kleineren Druckerei in der näheren Umgebung gedruckt oder handschriftlich angebracht wurde. Der Name der Druckerei war meist am unteren Rand der jeweiligen Seite genannt.

Von den gewöhnlichen schwarz-weißen Motiven zu verspielten Ton in Ton Abbildungen. Seit 1860 gebrauchte man die Lithografie, den Steindruck für die Herstellung der Kärtchen. 20 Jahre später konnten die Bilder bereits mithilfe der Chromlithografie erstmals in Farbe gedruckt werden, damals aber fast ausschließlich nur die Bildseite. Ab der gleichen Zeit versah man die Karte mit einem Foto der Verstorbenen, zunächst sorgfältig zugeschnitten und anschließend in die dafür vorgesehenen Felder geklebt. Mit der Zeit nahm das Abbild des Verstorbenen immer größeren Platz ein. Fast alle Sterbebilder weisen eine schwarze Umrandung auf, den Trauerrand.

Hinter dem Brauch steckt nach wie vor die Tragik des Todes. Oft dauerte es eine Weile, bis das fertige Sterbebild in der Heimatgemeinde unter Familie und Freunde verteilt werden konnte. Es ergab sich so, dass sich auf einem Kärtchen gleich mehrere Personen befanden, welche in der letzten Zeit aus derselben Familie verstorben waren. So findet man auf einigen Kärtchen bis zu vier Verstorbene. Exemplarisch hierfür ist das Sterbebild der Familie Tribus vom Obergrafeishof im Gemeindegebiet von St. Leonhard. Bei einem Murenabgang im Juli 1940 kamen drei der vier Familienmitglieder ums Leben. Nur die Tochter überlebte das Unglück in dieser fürchterlichen Nacht.

Der tragische Fall der Familie Tribus von Obergrafeis in St. Leonhard, welche in der Nacht vom 03. Juli 1940 von einer Mure überrascht und getötet wurde. © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier

Ein Anstoß, damit sich das Rad der Erinnerung dreht. Für die Nachwelt besonders bedauerlich ist die Kürzung der Informationen auf der Sterbekarte: Die heutigen Sterbebilder geben neben dem Namen und dem Sterbedatum, einem Foto und einem frommen Spruch, nicht viel Auskunft über das Leben und Ableben des verstorbenen Menschen. Diese wenigen Zeilen, oft versehen mit einer Beschreibung der Persönlichkeit und den Umständen des Todes, machen den Blick in die Vergangenheit besonders lebhaft. Mit einigen Informationen lässt sich viel erahnen und so mancher kann sich nach einem kleinen Gedankenschubs an die Momente, als man von dem Tod des oder der Bekannten hörte, erinnern.

De mortuis nihil nisi bonum - Über Tote spricht man nur gut: So waren die Beschreibungen der Verstorbenen auf den Kärtchen immer etwas gnädig formuliert: Der Verewigte war ein vorbildlicher Gatte und Familienvater; Sein Leben war Wohltun und rastlose Arbeit; Gebet und Kirchenbesuch war für ihn selbstverständlich; In der Gemeinde war er hochgeachtet und sein Leben war geprägt von seinem ausgezeichneten Geschäftssinn… © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier

„Zur frommen Erinnerung im Gebete“. Heute steht anstelle des Gebetes häufig ein Gedicht oder ein bekanntes Zitat. Die Fotos wurden größer, aus Platzmangel wurden es faltbare Doppelblätter. Statt frommer Motive wie Christus am Kreuz und die betende Madonna sind Kunstdarstellungen und landschaftliche Motive zu sehen.

Oft verwendete Motive bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier

Einen festen Platz in der Gesellschaft. Wenn sie auch eine immense Veränderung innerhalb der letzten 150 Jahre durchgemacht haben, so behalten Sterbebilder immer noch einen festen Platz im Ritual der Verabschiedung eines Dahingeschiedenen. Sie sind für die Beschäftigung mit der Geschichte unerlässlich und nicht weniger bedeutsam für die Ahnenforschung. Wie lange es sie noch geben wird, ist unklar. Denn mittels Digitalisierung finden viele alte Traditionen ein Ende. Das Durchwühlen von alten Sterbebildern garantiert jedoch, dass man sich in vergangene Zeiten begibt und ein wenig nostalgisch und ehrfürchtig wird.

Kein Märchen

Wie Passeier zu seinem Herrn Holle kam.

Wie Passeier zu seinem Herrn Holle kam.

Von Judith Schwarz

Kürzlich stolperte ich über ein Wort, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauchen würde: Serendipität. Es benennt das zufällige, glückliche Entdecken von Objekten oder Informationen, ohne dass man gezielt nach ihnen gesucht hätte. Kurz zuvor hatte ich im Taufbuch von St. Martin die Geburtsdaten eines Herrn Gamper gesucht. Als meine Augen bei einem Herrn Holle hängen blieben.

Wer zur Hölle war dieser Holle?

Und wie kam er ins Passeier? Die Angaben zu ihm lauten: Am 15. Dezember 1880 in Meran geboren, am 23. März 1881 in St. Martin in Passeier auf den Namen Karl getauft, Mutter Sophie Holle, Schauspielerin in Stuttgart, Wohnort Außerhochwies. Hollewind! Hatte es da etwa eine märchenhafte Romanze zwischen einer Schauspielerin und einem Passeirer gegeben?

Damit war Herr Gamper vergessen, der Serendipität und meiner Neugier sei Dank. Gampers hat schließlich jedes Südtiroler Tal, eine Frau Holle mit Sohn hingegen nicht. Wie kommt eine Stuttgarter Schauspielerin mit ihrem Neugeborenen nach Außerhochwies in St. Martin? Blieben sie und ihr Sohn im Passeier? Und warum tauft sie ihn erst nach über drei Monaten, wo man früher doch sozusagen “ums Verrecken” am selben Tag die Taufe vollzogen haben wollte?

Holles Taufe hatte tatsächlich weniger mit der Geburt, als mit dem Tod zu tun. Dies lässt sich aus dem Vermerk „baptizatus morte proximum“ herauslesen: Der Säugling lag im Sterben. Waren also die Geburt im Dezember, das etwaige Gerede der Leute und die Angst vor einem sogenannten “Heiden” im Haus nicht Gründe genug für eine schnelle Taufe? Und erst der nahende Tod durch Krankheit oder Unglücksfall veranlasste die Mutter, das drei Monate alte Kind zu einem Priester zu bringen?

Und der Kindsvater? Ärgerlicherweise fehlen Angaben zur Entbindung in Meran oder zur Hebamme. Und natürlich auch die Angaben zum Vater des Kindes, das den Nachnamen der Mutter trägt. Entweder weil der Pfarrer nicht nachgebohrt hat oder die Mutter nichts dazu sagen wollte. Und die Suche nach Karl Holle in Merans Taufbüchern hätte ich mir sparen können, denn das Kind wurde dort ja nicht getauft. Tja, schön blöd von mir, da lob ich mir meine Funde nach dem Prinzip der Serendipität!

Springen wir zurück in die Zeit, als es noch keine Privacy-Bestimmungen gab. Als die Namen der ankommenden Reisenden sogar in Zeitungen veröffentlicht werden konnten. So listet die Meraner Zeitung unter “Angekommene Fremde zwischen 1. und 5. Oktober” 1880 auf: Fräulein S. Holle, Stuttgart. Nun, sie war bei ihrer Anreise also bereits im vielleicht siebten oder achten Monat, denn rund vierzig Tage nach ihrer Ankunft hat sie die Niederkunft. Ein Passeirer als Vater fällt damit also wohl flach. Kam das hochschwangere Fräulein Holle vielleicht zum Entbinden in die Kurstadt? Oder doch auch zum Schauspielen?

Was treibt Fräulein Holle in Meran? Einige Ausgaben später schreibt dieselbe Zeitung, dass Fräulein Holle im Lustspiel „Hasemanns Töchter“ von Adolph Arronge in der Rolle der Emilie Hasemann aufgetreten sei. Und Zufall oder nicht: Gelobt wird die von ihr gespielte Szene, in der es über die Erziehungsmethode eines noch ungeborenen Kindes geht. Ob sie die Sätze geglaubt hat, die sie auswendig zu lernen hatte: “Abhärten muss man es [das Kind] von früh auf durch kalte Abreibungen!” (2. Akt, 7. Szene)? Die Bühnenfigur Emilie jedenfalls ist im Stück nicht schwanger, Sophie Holles Babybauch also wohl auch nicht ein Grund für das Engagenment.

Die Holle schauspielert nicht nur, sie singt auch. So zum Beispiel Mitte November, also einen Monat vor der Entbindung, im Kurhaustheater eine Arie aus der Oper „Der Waffenschmied“ von Albert Lortzing. Am Wochenende drauf zwei Arien aus „Webers Freischütz“. Und Mitte Dezember, vier Tage vor der Geburt ihres Sohnes, in der Rolle der Rosa in der Ouvertüre Martha. Vergeblich sucht man in den Berichterstattungen der hiesigen Zeitungen jedoch einen Hinweis auf ihre wohl “ansehnliche” Schwangerschaft. Höchstens der Nebensatz Frl. Holle, welche sehr gut disponiert war ließe sich als Andeutung in diese Richtung lesen oder vielmehr wunschdenken. Falls der Kurtheaterverein von der bevorstehenden Geburt gewusst hätte, hätte sie überhaupt auftreten dürfen?

Könnte es sein, dass Fräulein Holle ihre Schwangerschaft verheimlicht hat? Laut Taufbuch von St. Martin brachte Sophie Holle am 15. Dezember 1880 in Meran einen Sohn zur Welt. Die Meraner Zeitung veröffentlicht am 20. Dezember, dass der Meraner Kaufmann Kosmas Wiedner die gewesene Schauspielerin (!) am 14. Dezember wegen Nichtbezahlung von 22 Gulden und 10 Kreuzer verklagt habe und ihr Aufenthaltsort zu diesem Zeitpunkt unbekannt sei. Laut Bozner Zeitung war Fräulein Holle untergetaucht, ohne der Direktion des Kurtheaters Meldung zu machen. Vor allem letztere Aussage machte keinen Sinn, wäre ihre Schwangerschaft und damit ihr voraussichtlicher Entbindunsgtermin bekannt gewesen.

Merans Gerüchteküche brodelt. Bis endlich ein Journalist der Bozner Zeitung Ende Dezember schreibt, dass Fräulein Holle seit einer Woche wieder in Meran weile und während ihrer Abwesenheit ein Konzert in Brixen oder Innsbruck arrangiert habe, also jegliche Gerüchte über ihr plötzliches Verschwinden beste Widerlegung gefunden hätten. Die Meraner Zeitung hingegen weiß am Neujahrtag 1881, dass Sophie Holle beabsichtige aus dem Kurtheaterverein von Meran auszusteigen und mit einem auswärtigen Sänger und mehreren Einheimischen in der ersten Januarhälfte ein Konzert im Kurhaus geben werde. Man lese und staune.

Es kommt, wie es kommen muss. Oder wie es vielleicht geplant gewesen war? Das Konzert, das für den 19. Jänner 1881 angekündigt worden war, wird am Tag der Aufführung ohne Angabe von Gründen abgesagt. Danach wird es still in der Berichterstattung um Sophie Holle, die Presse scheint sich nicht mehr für sie zu interessieren – oder der Bühnenstar ihnen nichts mehr zu bieten. Dann im März dieser ominöse Eintrag im Martiner Taufbuch: Lebte sie zu dem Zeitpunkt auf Außerhochwies? Oder hatte sie etwa den Sohn zur Pflege dorthin gegeben und war selbst in Meran geblieben? Es war damals nicht unüblich, dass man in Passeier gegen ein Entgeld Kinder großzog.

Also eine Taufe ohne das Wissen der Mutter? Auch das wäre möglich. Ebenso, dass die Stuttgarterin Holle evangelisch war. Sollte sie also bei der Taufe nicht anwesend gewesen sein, dann stammten die Angaben bzw. auch die Nicht-Angaben wohl von der angegebenen Taufpatin Barbara Kofler. Das kleine Gütl Außerhochwies östlich von St. Martin (heute Josefsberg, Kammerveiterstraße 37/38) war seit 1872 im Besitz des Webers Jakob Pöhl und seiner Ehefrau Maria Kofler, Barbara Kofler also vielleicht deren Mutter oder Schwester. Und eventuell jene Frau, der Sophie Holle ihr Kind und dessen (richtige oder falsche) Geburtsdaten anvertraute.

Je mehr Antworten man sucht, umso mehr Fragen findet man. Aber irgendwann tauchten auch ein paar neue Hinweise auf. So existiert im Staatsarchiv Ludwigsburg die Personalakte Sophie Holles für das Königliche Hoftheater Stuttgart. Sie war dort 1877 als Chorschülerin eingetreten, ihr Austritt datiert auf den 21. September 1879, also ein halbes Jahr bevor sie schwanger wurde. Ebenso erfährt man, dass sie die Tochter eines Damenschneiders war, unter Verdauungsproblemen in Folge von Anämie litt und sich bei Theaterproben schwer verletzte, als sie in eine Bühnenvertiefung stürzte. Über Gliederschmerzen in Folge des Sturzes klagte sie immer wieder, ebenso über Geldprobleme. Wann genau sie Stuttgart verlässt, warum und wie es sie nach Meran verschlägt, lässt sich aus der Personalakte nicht herauslesen.

Karl in Passeier, Sophie in Stuttgart. So wird die Realität ausgesehen haben. Im Herbst 1882 ist Sophie Holle nämlich wieder in Stuttgart: Sie bittet um Wiederaufnahme als Chorsängerin im Königlichen Hoftheater, da sie ihrer verstorbenen Mutter versprochen habe, sich um ihre jüngeren Geschwister zu kümmern und diese noch zu jung seien, um in die Welt hinaus geschickt zu werden. Das Ansuchen wird abgelehnt. Wir erfahren, dass sie weibliche Handarbeit macht, im elterlichen Kleidergeschäft aushilft soweit es ihre Gliederschmerzen erlauben und ab und an ein Konzert geben kann. Im Februar 1897 spielt sie wieder im Kurhaustheater in Meran in einem Volksstück mit, berichtet die Presse. Ihr Sohn Karl ist zu der Zeit 16 Jahre alt. Ob sie ihn in Passeier besucht hat?

Was wurde aus dem Sohn von Fräulein Holle? Über seine Kindheit erfahren wir nichts. Er wird Bauernknecht in Hinterpasseier – und damit quasi chancenlos, es wie seine Mutter in die Zeitungen zu schaffen. Möchte man meinen. Die Zeitungsnotiz, die ihm gewidmet wird, belehrt uns eines Besseren. Anfang des Jahres 1920 sterben nämlich in Moos in Passeier gar einige Menschen, so dass dies dem “Burggräfler” ein Artikel wert ist. Nach dem Zimmermann Josef Mader („der Zeit seines Lebens wohl 70 Menschen die letzte Behausung geliefert und sie darin einquartiert hat“) ist der vierzigjährig Verstorbene Karl Holle genannt. Er wird als “vulgo Holle Karl” beschrieben, sein Schreibname sei unbekannt, man spekuliert: vermutlich weil er keinen hatte.

Ein Passeirer mit demselben Namen wie die Wetterfrau im Grimm-Märchen von 1812 schien dem Journalisten wohl zu weit hergeholt. Die späte Erkenntnis, dass es diesen einen Passeirer doch gegeben hat, verdanken wir einem glücklichen Zufall, vulgo Serendipität.

Bildschön

Kennt ihr diesen Moment, wenn ein neues altes Gemälde auftaucht? Und ihr alles dazu herausfinden wollt?

Ein Passeirer Ehepaar mit sorgfältig ausgewählten Objekten, die Besitz und Reichtum demonstrieren. © Palais Mamming Museum

Wenn plötzlich zwei alte Porträts auftauchen. Und mit ihnen viele neue Fragen.

Von Judith Schwarz

Es begann an einem Sonntag kurz vor 12 Uhr. Der Kunsthistoriker Hanns-Paul Ties schrieb eine E-Mail ans Museum: Hab gestern ein bisschen in der Südtiroler Kulturgüter-Datenbank geschmökert (…): Darunter sind zwei hübsche Porträts aus Moos. Der beigefügte Link führte zu einem gealterten Ehepaar auf zwei separaten Bildtafeln im Palais Mamming Museum in Meran. Die Qualität der Schwarz-Weiß-Fotos war steigerungsfähig. Aber die Notizen Porträt von einem M. Hofer und aus der Konkursmasse des Wirtes in Moos (Passeier) ließ erahnen, dass es sich um den Mooserwirt Michael Hofer und seine Gattin handeln würde.

Bildschön: Ein Ehepaar aus Moos lässt sich im 18. Jahrhundert porträtieren. Der erste Gedanke: Ein Porträt des berühmt-berüchtigten Michael Hofer (1696–1765), dem zu seiner Zeit reichsten Passeirer. War ja klar, dass irgendwann ein Bild von ihm auftauchen musste. Endlich würde man ihn sich „bildlich“ vorstellen können. Der zweite Gedanke: Bemerkenswert, seine Frau durfte auch verewigt werden. Damit muss es das älteste Porträt einer nichtadligen Passeirerin sein, älter als die Bildnisse der Sandwirtin Anna Ladurner. Und Gedanke Nummer drei war dann sozusagen die Vereinigung der beiden vorhergehenden: Ein frühes Bildnispaar von Passeirer Eheleuten, das hatten wir so auch noch nicht.

Ties und Teis: Wenn das kein Zufall ist. So jemand wie Michael Hofer, der durch männliche Schönheit und klugen Geist angeblich sogar Maria Theresia zu beeindrucken vermochte, war natürlich öfters verheiratet. Als Waise hatte er blutjung das Gasthaus Mooserwirt in Moos übernommen und geheiratet, sobald er volljährig war. Da seine erste Gattin nach vier Jahren Ehe starb, heiratete er – nach dreimonatiger Trauerzeit – Magdalena Teis, die dargestellte Frau auf dem Pendant zu Michael Hofers Porträt. Während wir aber, wenn wir wollten, zu Michael Hofer eine lange Liste an Geschäftsbeziehungen, Güterbesitz und Geldanhäufungen tippen könnten, war Magdalena Teis bislang „unsichtbar“. Der Fund von Hanns-Paul Ties forderte uns zur Beschäftigung mit der Teisin heraus.

Vor Magdalenas Geburt überkreuzen sich die Bande der Familien Teis und Hofer. Natürlich, in einem Tal wie Passeier wäre es seltsam, wenn es anders gewesen wäre. Magdalenas Vater und seine erste Gattin Ursula Meister scheinen in den 1680er Jahren als “Priewirt” bzw. Priewirthin” auf, führen also den Gasthof Brühwirt neben der Pfarrkirche in St. Leonhard. 1689 (er hat sich nach dem Tod seiner Frau ein weiteres Mal verheiratet) kauft Johann Teis die Brühwirtsbehausung und zwar von der Besitzerin Eva Auer bzw. deren Gatten, dem Mooserwirt Johann Hofer. Diese beiden werden sieben Jahre später die Eltern des porträtierten Michael Hofer, des Mooserwirtserben. Weitere sechs Jahre später, am 20. Juli 1702, kommt Magdalena auf die Welt. Allerdings (schade!) nicht im Brühwirt, dem ehemaligen Haus ihrer zukünftigen Schwiegermutter, denn die Teis sind mittlerweile weitergezogen.

Wohin führen die Spuren von Magdalenas Familie? Bereits 1692 ist Vater Johann Teis als cauponis in superioris von St. Martin genannt, womit das Gasthaus Oberwirt gemeint ist. Während der älteste Bruder von Magdalena also noch in St. Leonhard als Brühwirtssohn auf die Welt kommt, sind sie und ihre weiteren sieben Geschwister in St. Martin als Oberwirtskinder geboren. “Einmal Wirt, immer Wirt”, kommt einem da in den Sinn. Oder auch “Gleich und Gleich gesellt sich gern”, wenn wir an unsere porträtierten Eheleute denken: Oberwirtstochter von St. Martin heiratet Mooserwirtssohn von Moos. Zumal auch Magdalenas Mutter nicht von schlechten Eltern ist. Elisabeth Haller, die zweite Gattin des Johann Teis, ist die Tochter des Passeirer Richters Heinrich Haller aus St. Leonhard. Kurzum, Magdalena war wohl das, was man landläufig eine gute Partie nennt. Nichtsdestotrotz geben die offiziellen Geschichtsquellen nur wenig über sie her.

Ein Weibsbild. Als Porträt ein seltener Anblick für die Passeirer*innen der früheren Jahrhunderte. © Palais Mamming Museum

Leider passen Magdalenas Eckdaten in einen Absatz. Wir kennen ihr Hochzeitsdatum: Am 2. September 1721 heiraten Magdalena Teis und Michael Hofer in St. Leonhard. Wir erfahren in den Taufbüchern von den Geburten ihrer acht Kinder: Karl (1722), Maria (1724), Michael (1727), Johann (1732), Eva (1734), Helena (1737), Anton (1739) und Simon (1741).

Und natürlich erfahren wir auch vom Tod ihres Mannes: Michael Hofer stirbt 1765 nach 44 Jahren Ehe, finanziell sind Magdalena und ihre erwachsenen Kinder gut versorgt. Zehn Jahre nach dem Tod von Michael Hofer stirbt Magdalena im Alter von 73 Jahren und wird am 15. November 1775 als ehrenwerte Witwe in Moos zu Grabe getragen.

Der berühmte Mooserwirt Michael Hofer war bislang nur in Texten fassbar. Endlich können wir ihn uns bildlich vorstellen. © Palais Mamming Museum

Die Mooserwirtsleute im Porträt. Höchste Zeit, uns den beiden Ölgemälden zuzuwenden. Was wir bislang wissen, vermuten und noch herausfinden möchten:

-

Wahrscheinlich nicht. Auf dem Bild fehlen die typischen Attribute wie Ring oder Blumen. Auch ist Magdalena Teis, die 19-jährig heiratete, eindeutig zu alt dargestellt. Ungewöhnlich ist die Rechts-Links-Anordnung. In der Regel befindet sich die Ehefrau zur Linken des Mannes, das heißt, sie wird normalerweise auf der rechten Bildtafel platziert. Aber anders als bei klassischen Ehepaarbildnissen ist Michael Hofer auf der “Frauenseite”, also auf dem rechten Bild, platziert. Magdalena Teis ist damit auf der hierarchisch höherstehenden Seite dargestellt. Ob man in diese Abweichung des Rechts-Links-Schemas etwas hineininterpretieren darf oder soll, sei dahingestellt.

-

Die Hinweise auf den Buchrücken lauten:

BA(…)M.

LANDS.ORD:/NUNG.

BARTHOL:/UM.

GAIL

Perneder

Arnold

Der Mooserwirt wollte also wohl als Leser der Tiroler Landesordnung und der Werke einiger berühmter Rechtsgelehrter angesehen werden. Hanns-Paul Ties gibt für die “Bibliothek” folgende Identifikationsvorschläge: Es könnte sich bei den Autoren um den Rechtsgelehrten Bartolus de Saxoferrato (um 1313-1357), den Kölner Kanzler Andreas von Gail (1526-1587) und den bayerischen Juristen Andreas Perneder (um 1500-1543) handeln, als “Arnold” kommen hauptsächlich Laurentius Arnold, ein schlesischer Jurist des frühen 17. Jahrhunderts, und Georg d’Arnaud (1711-1740), ein niederländischer Professor Juris, in Frage.Ob die Bücher tatsächlich im Mooserwirtshaus existiert haben, wäre eine andere Recherche. Falls ja, stellte sich die Frage: Wie kam ein Passeirer Wirt des 17. Jahrhunderts an eine rechtswissenschaftliche „Bibliothek“? Ein naheliegender Gedanke könnte sein: Über den Großvater mütterlichseits von Magdalena Teis, den Passeirer Richter Heinrich Haller.

-

Beda Weber schrieb 1852: Noch jetzt ist das Andenken an diese Wirthshausherrlichkeit in den Passeirern nicht ausgestorben. Michael Hofer saß mit freundlicher Umsicht mitten im Korn. Der Zoll in St. Martin war sein Pacht von der Landesregierung zu mäßigem Preise. Auch wenn nicht ganz klar ist, ob Beda Weber „mitten im Korn“ wörtlich oder sprichwörtlich verwendete: Die Darstellung von Waage und Getreideähre würde sich sehr gut als Andeutung auf Michael Hofers Geschäftstätigkeit eignen. Es war allerdings wiederum Hanns-Paul Ties, der einen weiteren interessanten Gedanken einbrachte: Nämlich den Hinweis auf die Waage als das klassische Gerechtigkeitssymbol schlechthin, was wiederum zur dargestellten juristischen Bibliothek von Michael Hofer passen könnte.

-

Schlüssel in Frauenhänden verweisen in der Regel auf deren Rolle als Hausherrin/Hauswirtin. Während also die Gegenstände von Michael Hofer betonen, dass sich seine Tätigkeiten vor allem nach außen richten, erzählt der Schlüssel in Magdalenas Händen, dass sie die Kontrolle über das Wohnhaus/ Wirtshaus hat. Da die Textzeilen im offenen Buch nicht lesbar sind, kann es sich um ein Gebetbuch oder auch ein „Wirtschaftsbuch“ von Magdalena handeln.

-

Auf Michael Hofers Jacke erkennt man einen Anhänger mit einer stehenden Figur, die in ihrer linken Hand ein Kreuz emporzuheben scheint. Hanns-Paul Ties denkt an den „Wasserheiligen“ Johannes Nepomuk, der 1729 heiliggesprochen wurde.

-

Grob gerechnet müssen die Bilder im Zeitraum zwischen der Hochzeit 1721 und dem Tod von Michael Hofer 1765 entstanden sein. Da Magdalena nicht gerade als junge Frau dargestellt ist, wird es sich um die 1750er bzw. 1760er Jahre handeln.

-

Beide Bilder sind unsigniert und damit beginnt das Rätseln über die Zuschreibung. Es liegt nahe, dass der Auftrag an ein Mitglied der Passeirer Malerfamilie Auer gegangen ist. Die Auer malten in drei Generationen im sogenannten Malerhaus in St. Martin in Passeier, allerdings sind keine autonomen Porträts aus ihren Händen bekannt. Speziell Johann Benedikt Auer (1722–1792) soll – nach Beda Weber – in Innsbruck die Bildnismalerei erlernt und in Trient, Verona und Venedig als Porträtmaler gearbeitet haben, bevor er 1751 wieder nach Südtirol zurückgekehrt ist. Um 1753 hat er sich erneut in St. Martin niedergelassen und die väterliche Werkstatt übernommen. Sollten die Bilder in den 1750er Jahren entstanden sein, wären die beiden Eheleute demnach rund 50 bis 60 Jahre alt gewesen. So gut es zeitlich und geografisch auch passen mag: Hanns-Paul Ties, der Experte in punkto Passeirer Malerschule, meint: Stilkritisch lässt sich eine Zuschreibung der Gemälde an ein Mitglied der Malerfamilie Auer nicht wirklich begründen, ausschließen aber auch nicht.

-

Beide Bilder wurden im Jänner 1910 vom damaligen „Städtischen Museum von Meran“ um 60 Kronen angekauft, laut Einkaufsregister des Museumsgründers Dr. Franz Innerhofer (1847–1918) „aus der Konkursmasse des Wirtes in Moos“.

-

Nicht minder bekannt wie dazumal der renommierte Mooserwirt des 18. Jahrhunderts, ist heute der ehemalige Mooserwirt des 21. Jahrhunderts. Harald Haller, der zwischen 2003 und 2019 das Gasthaus gekauft, erforscht, renoviert, geführt, verpachtet und verkauft hat, gab mir den Tipp: Im Lesebuch Ötztaler Alpen (Haid Hans, 2002, S. 152ff) gibt es einen Bericht eines Reisenden, der ein Gemälde beim Mooserwirt erwähnt. Und tatsächlich: Der Reisende, der im Sommer 1867 auf dem unebenen Raume in und um Moos herumkletterte, war Anton von Ruthner. Beim Mooserwirt war ihm ein gut gemaltes Porträt eines decorirten Mannes in schwarzer Amtstracht nach der Mode der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts aufgefallen, was er in seinem Bericht Aus Tirol. Berg- und Gletscher-Reisen in den österreichischen Hochalpen (1869, Seite 352) auch vermerkte. Auch wenn es sich nicht um unser Porträt mit dem grünbejackten Michael Hofer handeln kann (und kein dazugehörendes Frauenporträt erwähnt ist), sind die weiteren Zeilen des Autors interessant: Auf mein Befragen, wer dies sei, meinte nämlich der Wirth, einer seiner unmittelbaren Vorfahren, und verbesserte meine Bemerkung, dass dies dem Schnitte der Kleidung nach sein Urgrossvater sein müsse, dahin, dass es der Vater seines Urgrossvaters sei. So bewahrt sich denn hier in einer schlichten Bauernfamilie der Nachweis, wer die Voreltern waren, dieses vermeintliche Vorrecht des hohen Adels, […] länger als gewöhnlich. Der Wirt, mit dem Anton von Ruthner gesprochen hat, muss Josef Hofer gewesen sein, dessen Vater, Großvater und Urgroßvater Johann hießen, und dessen Ururgroßvater Michael Hofer war. Sofern die Aussagen von Ruthner und Hofer von 1867 stimmen, sollte es also noch ein weiteres Porträt von Michael Hofer geben/gegeben haben.

Was es ebenfalls geben wird: Die einen oder anderen Hinweise, Geschichten und Fehler zu den beschriebenen Personen und Porträts.

Schreib sie uns in die Kommentare! Wir freuen uns …