Unser Blog

-

Schwerpunkte, denen wir uns ausführlich widmen: Ziegen, Helden, Dialekt, Kunstraub… Und hin und wieder Andreas Hofer. Weiter zur Kategorie themenkonzentriert.

-

Wer ist die Frau auf dem Porträt und was steht in der alten Urkunde? Alles, was uns keine Ruhe lässt. Oder wir für euch finden sollen. Diese Artikel gehören zur Kategorie nachgeforscht.

-

Über neue Objekte, die ins Museum finden und alt sind. Und über alte Objekte, die schon lang im Museum lagern, und neu entdeckt werden. Die gesammelten Artikel der Kategorie aufgesammelt.

-

Was grad im Museum passiert, was die Presse notiert, wer das Museum zitiert. Das sind die Artikel der Kategorie zwischenbemerkt.

Der Michiler

Eine Hommage an einen Alleskönner.

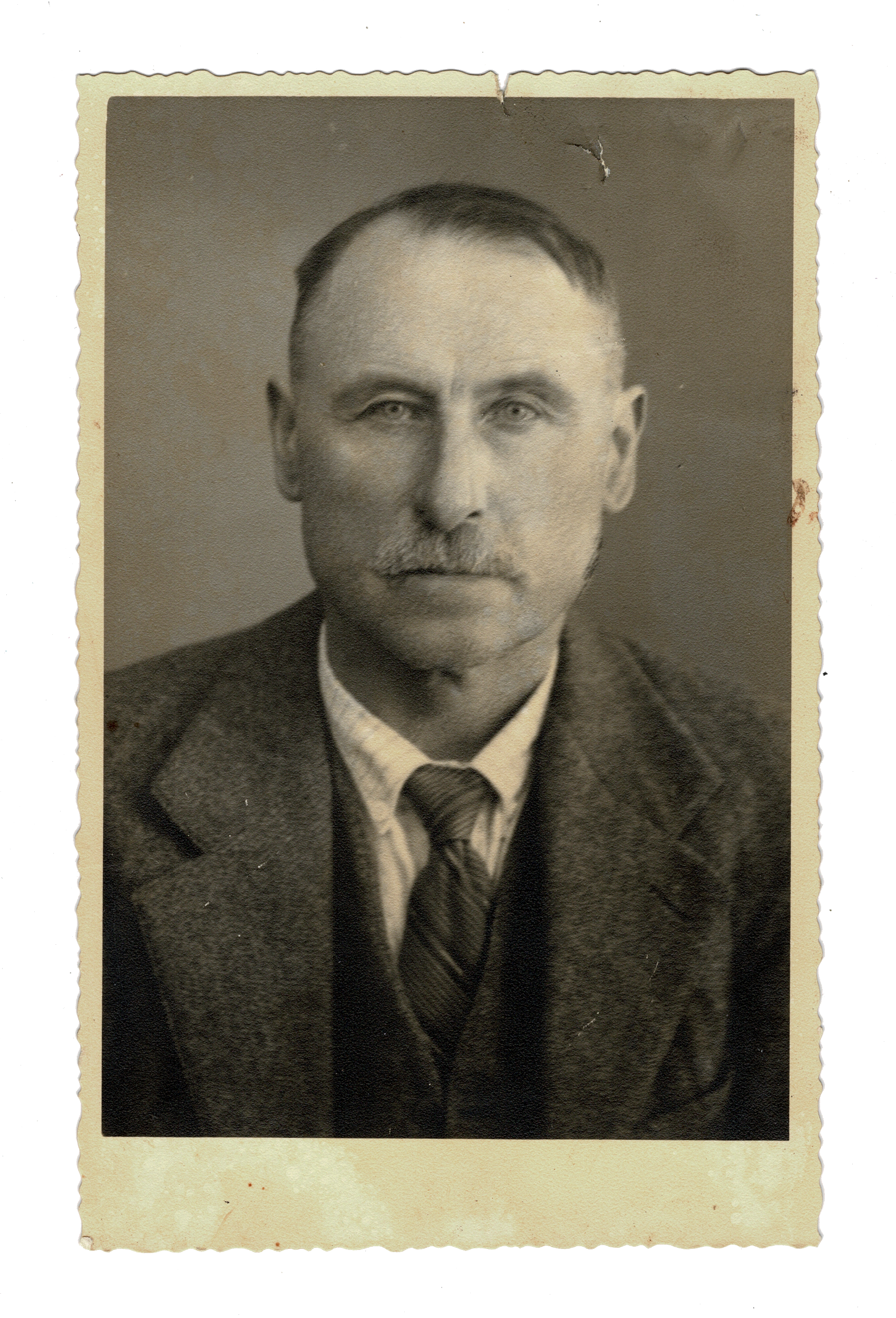

Alois Pichler, vulgo Michile Luis (1870–1954). Fotoarchiv: Helga Holzknecht.

Eine Hommage an einen Alleskönner.

Von Hans Schwarz

Meine erste Begegnung mit einem Doktor, an die ich mich erinnern kann, war eine Visite beim Michiler in St. Martin. Dieser Michiler, mit richtigem Namen Alois Pichler, auch Michile Luis genannt, war einer der bekanntesten Passeirer seinerzeit und gleichsam als Arzt ohne Studium und Titel weitum geschätzt. Mein Vater kannte den Luis sehr gut und hatte großes Vertrauen zu ihm und seiner Heilkunst. So begleitete er mich als Kind 1950 wegen eines Hautproblems nicht etwa zum Gemeindearzt Dr. Wallnöfer, sondern eben zum Michiler. Dieser wohnte im Außerdorf oberhalb der Dorfstraße im alten Festlhaus (heute Dorfstraße 19).

Ich erinnere mich noch, wie sich dieser alte freundliche Herr in seiner Stube meinen entzündeten Unterarm ansah. Er nahm eine Salbe aus einem Taatl (Schublade) und sagte zum Vater: A Woche lång jeedn Toog uënmåll schmirbm (einreiben). Dann unterhielten sich beide noch längere Zeit, bis der Vater ein paar Lire auf den Tisch legte und mit mir nach Hause ging.

Bei einem Gespräch im MuseumPasseier ging es vor einiger Zeit um Passeirer Persönlichkeiten, die kaum bekannt sind. Da fiel mir spontan der Michiler ein. Aber wo und wie könnte ich etwas über ihn erfahren? Er war ja schon 1954, also vor bald 70 Jahren, verstorben.

Ich hatte Glück. Die zwei Zeitzeugen Max Karlegger (Plåtzer Max, Sohn von Michilers Tochter Anna) und Oswald Egger-Karlegger (Schaiber Oswald, Ehemann von Michilers Enkelin Maria), beide Jahrgang 1929 und zur erweiterten Michile-Familie gehörend, konnten mir einiges über den Luis erzählen. Michilers Enkelin Rosa Pichler (Tochter seines Sohnes Luis) stellte mir wertvolle private und amtliche Dokumente und Fotos zur Verfügung. Tobias Egger-Karlegger, Jungbauer auf Brantleit, versorgte mich mit historischen Zeitungsartikeln und Fotos. Judith Schwarz stöberte in den Tauf-, Heirats- und Sterbebüchern und fand weiters musikalische Zeitzeugnisse und Aufnahmen. Von Harald Haller bekam ich wertvolle mündliche und schriftliche Infos und Hinweise zu den Michilern, u.a. Rezepte.

Der Michiler ist das letzte Glied einer Passeirer Bauerndoktor-Dynastie. Diese beginnt mit dem Ururgroßvater Matthias (Matthäus) Pichler, geboren am 01.09.1710. Er lebte in der Mörre und war mit Maria Mangger aus Gomion verheiratet. Matthias, auch als Mërrer Hiës erwähnt, war ein geschätzter Bauerndoktor, viele suchten bei ihm Hilfe für Vieh und Mensch. Laut Überlieferung soll er 1739 von einem unbekannten jungen Mann ein Marienbild gekauft haben. Wegen seiner Heilkunst und des Gnadenbildes kamen immer mehr Leute auf die Mörre, so dass der Hias 1750 eine kleine Marienkapelle baute, die zweimal erweitert wurde. Das heutige Kirchlein wurde 1848 errichtet.

Die Kunst des Heilens gab der Mërrer Hiës an seinen Sohn weiter. Benedikt Pichler, geboren 1752 und verheiratet mit Maria Heel, wiederum gab sie seinem Sohn Michael weiter. Dieser Michael Pichler, geboren 1782 auf der Mörre, war dreimal verheiratet. Über die zweite Frau Anna Oberprantacher wurde er Inhaber der Krämerei im Kurzerhäusl in St. Martin, also Krämer von Beruf. Im Meisterbrief vom 15. Juni 1818 wird vom Landgericht Passeier bestätigt, dass Michael die Schlosser- und Büchsenmacherkunst erlernt und zur Zufriedenheit des Publikums ausgeübt hat.

Wie das Beinpruch=Pflaster zu machen von MP 1849. Rezept des Bauerndoktors Michael Pichler, niedergeschrieben ein Jahr vor seinem Tod. Michael Pichler war der Großvater von “unserem” Alois Pichler, Michile Luis. Archiv: Harald Haller.

Die Rezeptesammlung der Michile-Bauerndoktoren besteht aus über 200 losen Zetteln. Darunter ein einziger, der sich nicht auf die Heilkunst bezieht, sondern wohl mit Michael Pichler als Schlosser zu tun hat: Diese Buchstaben solle ich von Stahl machen aufzuschlagen gehören zu den Badhof (?) hinaus in obermaiß auch die ganze Zahl alle Zifer zu machen. Archiv: Harald Haller.

Mit Michael Pichler begann wohl die Familienbezeichnung Michiler. Bekannt ist die Michilepixe, ein Perkussionsgewehr, mit der Aufschrift „Hindurch in Jesu Namen ist der beste Anfang Amen“. Am Metallknauf der Mörrer Kirchentür sieht man heute noch die Initialen „18MP48“. Auf Gadenacker, einem vom Schildhof Buchenegg abgetrennten Hof, wurde Michael um 1835 Vormund des minderjährigen Erben Johann Hafner und erwarb das halbe Fischereirecht des Hofes. Er muss ein handwerklich geschickter Mensch, ein geschätzter Bauerndoktor und umgänglicher Zeitgenosse gewesen sein. Er starb 1850.

Auf Michael Pichler folgt Alois Pichler (1833–1908). Dieser scheint laut Kaufurkunde vom 12.10.1886 als Käufer des Schmiedhäusl zu Eis, das spätere Michile-Häusl, neben dem Eiserer Hof auf. In einem Schreiben der Gemeinden Schenna, Algund, Marling und St. Leonhard vom 04.04.1885 wird in einer für damals typischen Amtssprache bestätigt, dass Alois den Beruf des Büchsenmachers ausübt und als Bauerndoktor, dank seiner von Natur angeborenen und von seinem Vater und Großvater ererbten Kenntnisse in der ärztlichen Heilkunde, mehrere Personen von äußerlichen und innerlichen chronischen Leiden durch gute Ratschläge und mitunter Anwendung von “unschuldigen Hausmitteln” geheilt hat. Es wird betont, dass er für die körperlich leidende Menschheit nicht aus Eigennutz oder Gewinnsucht, sondern aus Mitleid wohltätig gewirkt hat. Auch die Zeitung „Der Burggräfler“ berichtet in der Ausgabe vom 14.03.1908 vom Todesfall des weit und breit bekannten Bauerndoktors Alois Pichler, vulgo Michile Luis.

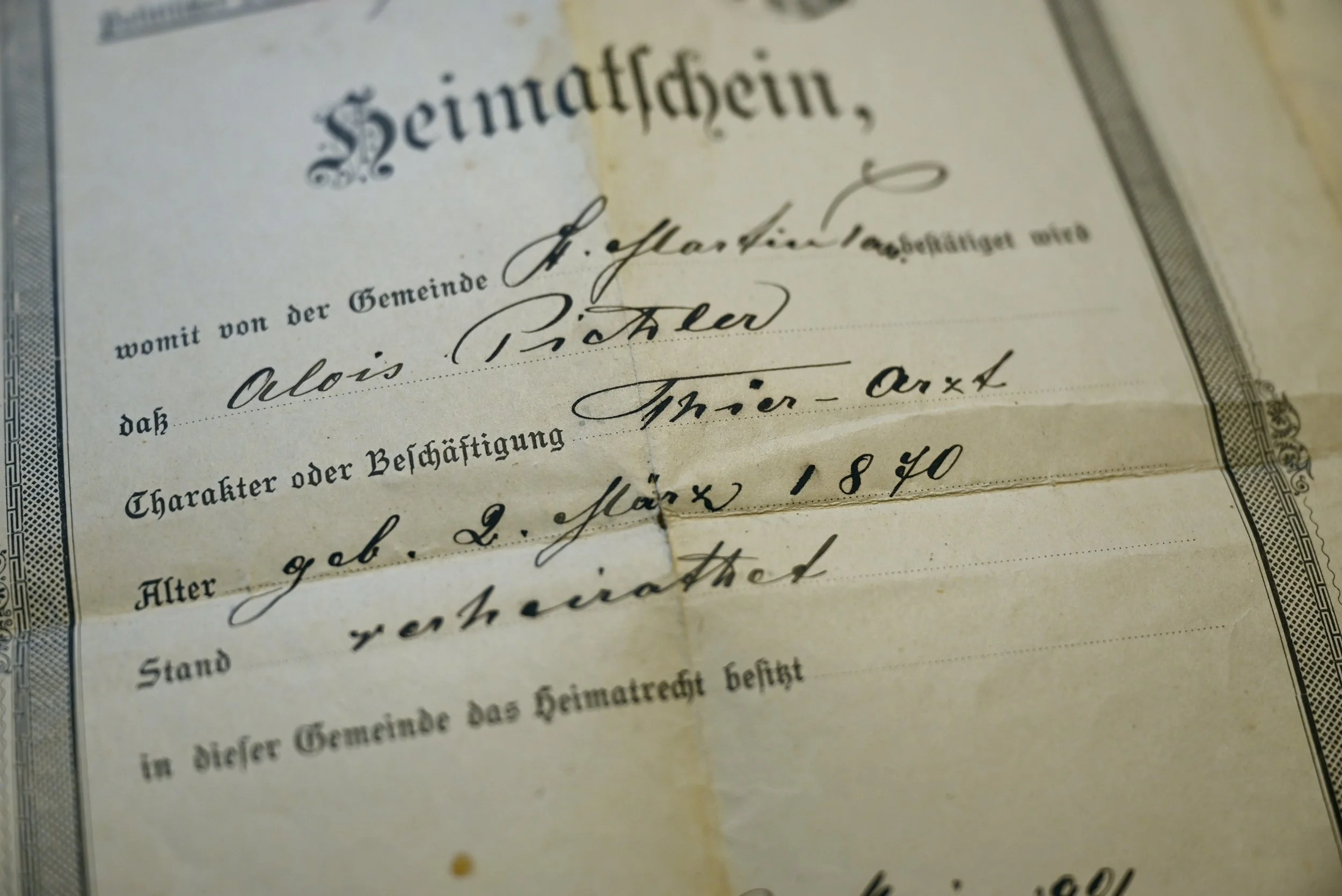

Dessen gleichnamiger Sohn, unser Michiler, kam am 2. März 1870 zur Welt. Die Kindheit verbrachte er bei den Eltern Alois und Agatha Raffl im Michile-Häusl beim Eishof. Es ist anzunehmen, dass er sich schon in der Jugendzeit besonders für Tiere interessierte. Im Jahre 1900 erwarb er nach dreijähriger Lehrzeit beim Fleischhauer Johann Götsch in St. Martin das Lehrzeugnis „vorschriftsmäßig durch Fleiß und Arbeitsamkeit“. Oswald Egger-Karlegger weiß, dass er ein Jahr lang mit einem Tierarzt im Sarntal unterwegs gewesen sein soll. Auf einem Heimatschein von 1901 wird bestätigt, dass Alois Pichler, Thier-Arzt, in St. Martin das Heimatrecht besitzt. Auch in einem Protokoll des k.k. Gemeindeschießstandes von 1906 scheint er als gewählter Oberschützenmeister unter dem Namen Alois Pichler, Tierarzt auf. Luis muss demnach Ansehen und Ruf eines Tierarztes gehabt haben.

Der Michiler als Metzger (Lehrzeugnis, 1900) und als Tierarzt (Heimatschein, 1901). Beide Dokumente sind im Besitz der Enkelin Rosa Pichler. Foto: MuseumPasseier.

Eine große Passion hatte der Luis für das Schützenwesen. Der gerade erwähnte Gemeindeschießstand von St. Martin lag ihm besonders am Herzen. Als Oberschützenmeister organisierte er mit seinem Ausschuss größere Fest- und Freischießen. Erwähnenswert ist jenes im Herbst 1910 zu Ehren der Fürstin Metternich-Sandor, der Enkelin des ehemaligen Staatskanzlers; ein historisches Foto zeigt die Martiner Schießstandsvorstehung mit den von der Fürstin gestifteten Bestgaben.

Michile Luis war auch einer der Gründungsväter der 1924 neu gegründeten Schützengesellschaft für Passeier. Aus den Schützengesellschaften St. Leonhard, St. Martin, Platt, Moos und Rabenstein wurde per königlichem Dekret die „Società consorziale di Tiro a Segno Nazionale“ mit Sitz in St. Leonhard. Mit 30 Jahren heiratete er Christine Pfitscher aus Rabenstein. Acht Kinder entstammten dieser Ehe: die Söhne Luis, Sepp und Franz und die Töchter Anna, Rosa, Christine, Maria und Theresia.

Der Michiler als Familienvater.

Foto 1: In der vorderen Reihe die Töchter Anna, Rosa, Maria, Christine und Theresia sowie die Ehefrau Christine Pfitscher. In der hinteren Reihe stehend von links die Söhne Alois, Josef und Franz. Fotosammlung: Tobias Egger-Karlegger.

Foto 2: Die Familie Pichler am Brantleithof in St. Leonhard, um 1915. In der hinteren Reihe von links: Franz, Theresia, die Magd Maria Ploner (1898–1918, die Nichte von Christine Pfitscher, der Ehefrau vom Michiler), Anna und Alois Pichler. In der vorderen Reihe Christine, die Großmutter Anna Pöhl Wwe. Pfitscher (Schwiegermutter vom Michiler, 1839–1922), Rosa, Christine Pfitscher und Maria. Fotosammlung: Helga Holzknecht.

Foto 3: Der Michiler mit (vorne links) den Töchtern Rosa und Maria, sowie der Ehefrau Christine. In der hinteren Reihe von links die Kinder Anna, Alois, Franz, Christine und Josef (?). Das Foto stammt aus der Zeit um 1920. Fotosammlung: Helga Holzknecht.

Ein zentraler Punkt in Michilers erster Lebenshälfte war die Jagd. Sie muss eine echte Leidenschaft von ihm gewesen sein. Im Jagdpachtvertrag vom 19.11.1903 mit der k.k. Forst- und Domänen-Direktion in Innsbruck erwarb er für 13 Jahre das Recht der Ausübung der hohen und niederen Jagd auf dem hochalpinen Gebiet zwischen Wanserjoch und Hochalpspitz, insgesamt fast 300 ha Jagdgebiet. Spätestens jetzt kann man davon ausgehen, dass der Luis beim Umgang mit Behörden kein Problem hatte.

Der Michiler als (junger) Jäger. Die Aufnahme von Fotograf Lorenz Bresslmair in Meran befindet sich im Besitz von Helga Holzknecht.

Mit dem Jagen war es vor Weihnachten 1912 dann plötzlich vorbei. Er und sein Begleiter hätten bei einem schrecklichen Jagdunfall in Pfistrad beinahe ihr Leben verloren. Der „Tiroler Volksbote“ vom 20.12.1912 berichtete: Der weitbekannte Tierarzt und Pächter zu Brantleit Alois Pichler ist in Vistrat auf der Gemsenjagd verunglückt. Während er saß und mit dem Fernrohr auf die Höhen schaute, rutschte ihm das Gewehr über die Füße hinab, entlud sich und der Schuß ging ihm mitten durch den obersten Teil des Oberschenkels. Hirten trugen den Schwerstverletzten nach Hause. Wenigstens das Blut konnte Luis selbst stillen.

Dës iberlepp er nit, sollen seine Angehörigen gesagt und seine Wunde mit Këssl foll Gramillntee gewaschen haben, weiß Oswald Egger-Karlegger zu erzählen. Der Gemeindearzt Diem verarztete den Michiler bestmöglich. Luis überlebte ohne Krankenhausaufenthalt und das ganze Tal freute sich darüber, stand im „Volksboten“. Sein rechtes Bein blieb allerdings 4 cm kürzer als das linke. Mit der Jagd im Hochgebirge war es natürlich vorbei, doch Hasen, Füchse, Rehe, Hühner und anderes Kleinwild mussten sich weiterhin vor ihm in Acht nehmen. Er isch a krumper iberåll hinkemmin unt nit lengsummer giweesn“, meint Oswald, der ihn später öfters begleitete.

Luis muss um die Jahrhundertwende geschäftlich recht umtriebig gewesen sein. So scheint er beispielsweise 1904 auf einer Rechnung mit eigenem Logo als Holzhändler auf. Er verkaufte einem Mailänder Händler Holz für 737 Kronen. Außergewöhnlich und manchmal riskant war seine Tätigkeit als Käufer, Verkäufer oder Ersteigerer von Höfen, Liegenschaften, Parzellen, Nutzungsrechten. Diese begann mit dem Kaufvertrag vom 5. März 1898, laut dem er von seinem Vater das Schmiedhäusl zu Eis gegenüber von St. Martin nebst Stadel, Stall und Garten um 1.000 Gulden kaufte. Ab 1915 erwarb er Liegenschaften in Fartleis, unter anderem Hühnerspiel, im Ausmaß von 388 ha. Diesen Besitz wird er später seinem Sohn Luis übergeben. 1916 kaufte er nach ein paar Jahren Pacht den Brantleithof in St. Leonhard.

Das nötige Kapital für seine Geschäfte verschaffte er sich durch Kredite und Holzschlägerungen im Brantleiter Wald. 1.000m³ sollen es einmal laut Oswald Egger-Karlegger gewesen sein. Es war ein riesiges Unterfangen, diese Menge Baumstämme mit allen weitum zur Verfügung stehenden Pferden zur Straße zu transportieren. Zudem sei – so die Erinnerungen von Oswald Egger-Karlegger – bis Josefitag kein Schnee gefallen, sodass die Baumstämme erst ab März auf die Straße gezogen werden konnten.

In diese Zeit fällt auch der tragische Tod seines Sohnes Sepp, für den Vater ein schwerer Schicksalsschlag. Durch Unvorsichtigkeit seitens einiger Ziegenhirten entwickelte sich im Brantleit- und Widumwald aus einem Lagerfeuer ein Waldbrand. Sepp, vorher schon gesundheitlich angeschlagen, starb 1921 20-jährig an Rauchvergiftung. Der Brand wurde übrigens erst nach zwölf Monaten endgültig gelöscht. 1937 verkaufte der Michiler den Hof seinem Schwiegersohn Martin Karlegger (Stiirschnaider Martl). 1928 hatte er den Schildhof Steinhaus ersteigert, 1936 aber wieder an das Ente di Rinascita per le Tre Venezie verkauft. Dann zog es ihn geschäftsmäßig ins Dorf St. Martin, er kaufte das Gasthaus Lamm und war mehrere Jahre lang “Mitterwirt”, bis er seine beiden Töchter Maria und Christine dort als Erbinnen einsetzte.

Der Michiler auf verschiedenen Porträtfotos. Fotosammlungen von: Helga Holzknecht (Foto 1, 3, 5), Rosa Pichler (2), Tobias Egger-Karlegger (4), Referat Volksmusik in der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule Bozen (6).

Das Militär spielte beim Michiler nur eine So-nebenbei-Rolle. 12 Jahre, von 1900 bis 1912, diente Luis beim Landesschützenregiment Bozen II „treu und ehrenhaft“ und beendete den Wehrdienst (eine Art Dienst auf Abruf im Kriegsfall) als Unterjäger. Seine Beinverletzung verhinderte die Einberufung im 1. Weltkrieg.

Handwerklich blieb der Luis in der Spur seiner Vorfahren: fleißig und geschickt. Das Büchsenmachen war bei den Michilern ja Tradition. Er spezialisierte sich auch auf das Herstellen von kunstvollen Messern (sogenannte Michile-Messer), Büchsenschäften und Messergriffen aus Reh- und Hirschgeweih. Wenn man ihn charakterisieren will, darf man seine Geselligkeit und Liebe zur Musik nicht vergessen. Er lernte das Geigenspiel beim Tallner Jörgl und bei Anton Raffl auf Tall und spielte in der alten Tallner Musikkapelle die Viola.

Der Michiler als Musikant. Im ersten Foto sitzend mit Basstuba (Fotoarchiv: Tobias Egger-Karlegger). Im zweiten Foto als Gründer, Namensgeber und Mitglied der Michile Muusig mit zwei Hahnfedern am Hut. Von links: Alois Schiefer, Alois Pichler, Leonhard Haller, Martin Schiefer, Josef Pichler, Ignaz Pfitscher (Fotoaufnahme anlässlich der Tonbandaufnahmen durch Alfred Quellmalz im Winter 1941/42 in St. Martin in Passeier, Quelle: Referat Volksmusik in der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule, Bozen).

Er komponierte sogar selber und gründete die Martiner Kapelle, auch als Michile-Muusig bekannt. Diese bestand aus dem Vorgeiger (Alois Pichler, Michile Luis), dem Violer (Alois Schiefer, Aiserer Luis), dem Sekundgeiger (Martin Schiefer, Aiserer Martl), zwei Begleitgeigern (Josef Pichler, Eggnstuëner und Leonhard Haller, Egger Liërnt) und dem Bassgeiger (Ignaz Pfitscher). Toll muss es geklungen und die Zuhörer*innen auf den Tanzboden getrieben haben, wenn diese Bauern Landler, Polka oder Boarische spielten, wie den Michile Walzer, den Fulfeser Landler, die Weihregger Polka, den Stuenriegler oder den Tallner Tramplan.

Wiedergabe mit freundlicher Erlaubnis des Referates Volksmusik in der Landesdirektion deutsche und ladinische Musikschule, Bozen.

Noch als 80-Jähriger schwang er mit ungebrochener Frische und seltener Geläufigkeit den Geigenbogen. So schrieb der „Volksbote“ vom 09.03.1950 anlässlich der großen Geburtstagsfeier zum 80sten. Luis war auch aktives Mitglied der Mårtiner Plechmuusig, er spielte das Helikon (Basstuba). Politisches Interesse war bei so viel Umgang mit Leuten in schweren Zeiten wie dem 1. Weltkrieg, dem Faschismus, dem 2. Weltkrieg und der Nachkriegszeit sicher reichlich vorhanden. Er war Mitglied des Gemeinderates von St. Leonhard, bis dieser 1926 von den Faschisten aufgelöst und durch einen Podestà ersetzt wurde. 1941 optierte der Michile Luis für das Deutsche Reich.

Wenn es ums Helfen ging, unterschied Luis nicht zwischen Freund und Feind, Optanten und Dableibern. Sogar Deserteure, die bei den Einheimischen Partisanen genannt wurden und einen schlechten Ruf hatten, konnten mit seiner uneigennützigen Hilfe rechnen, wie zum Beispiel der verletzte Deserteur Rudolf Schweigl (Sackler, geb.1925), der sich im Dezember 1944 in den Felswänden oberhalb des Steinwandterhofes im Kalmtal versteckt hielt.

Damit wären wir an dem Punkt, der den Michele Luis weitum so bekannt machte und auszeichnete: der Bauerndoktor mit seinem Wissen um die Krankheiten oder Verletzungen bei Tieren wie bei Menschen und deren Behandlung bzw. Heilung. Er kannte die Heilpflanzen und wusste, was in Natur und Apotheke zu beziehen und wofür heilsam war. Er beherrschte das Blutstillen und hatte Salben, Tinkturen, Extrakte, Pflaster und Pulver für die Behandlung von Brüchen, äußerlichen Wunden, Hautkrankheiten und Scherzen (Flechten), Wundbrand, Muskelschwund, Rheuma, Ischias, Magenleiden, Koliken, Kopfweh und anderen Leiden.

Für der Mundfeile den Tag 3 mal um die Zähn zu schmirben. Unser Michiler konnte aus der reichen Rezeptsammlung seiner Vorfahren schöpfen. Mitunter auch mit Angaben, wem mit diesem Rezept geholfen werden konnte bzw. an wem es ausprobiert worden ist.

Für der Glidersucht ist gut Probatum

1 kleines Seitl [Seidel bzw. 0,3 liter] frisch geprester Saft von die reifen schwarzen Holler Bär, und ebenso Viel Prantwein dieß unter einander mischen. Darvon zue Morgend 1 Stund vor den Essen und zu Nacht 1 Stund nach den Essen nur 1 großer Lefl vol nehm[…] dies hat der Lodnerin z[…] allerbesten gedient für der glidersucht anno 1835 so hab ich es aufgezeichnet

Michl Pichler

Die Rezepte stammen aus der Sammlung von Harald Haller.

Am bekanntesten und vielfach anwendbar war seine gelbe und schwarze Michile-Salbe. Miër håt der Michiler a amåll wëign di Nerfn kholfn, verriet mir kürzlich die Holzer Anne (Anna Pichler, Jg. 1928) zufällig am Familiengrab der Michiler auf dem Martiner Friedhof. Was verlangte der Luis für seine Behandlungen? Gipschimer hålt eppis oder Sell isch nit asou hoaggl waren seine Antworten auf die Frage: Woos kriëggsche? Er war sehr sozial eingestellt, nahm, was ihm die Leute freiwillig gaben, die einen mehr, die anderen weniger; meistens war er mit den Selbstkosten zufrieden.

Gerne verband er eine Behandlung mit einem Raatscherle. Dabei fielen manche philosophisch klingende und seine Zeit überdauernde Sprüche wie

In Psaier tråggs lai drai gschaide Lait und auhåltn tiënse si moaschtns unter di Ëisl.

Wenns hintn wea tuët, muësche four ummer auhearn!

Leider endete mit dem Michiler die Familientradition der Bauerndoktoren. Sein Sohn Franz wäre als Nachfolger vorgesehen gewesen, doch diesem fehlten wohl Talent oder Interesse.

Woher hatte der Michiler das Wissen um Krankheiten und deren Behandlung? Da hatte er sicher viel Schriftliches wie Rezepte und Mündliches von seinem Vater Alois und seinem Großvater Michael übernommen, beide waren ja angesehene Bauerndoktoren. Er war auch stets in Kontakt mit Gemeindeärzten und Meraner Apothekern. Außerdem interessierten ihn medizinische Bücher. In der Gaststube beim Mitterwirt hatte er gånze Stëiln foll Sålbm und Piëcher, erinnert sich Oswald. Er unterhielt sich besonders gern mit Pater Cölestin Kusstatscher (1916–1999), dem Kooperator von St. Martin und einem exzellenten Kenner von Heilpflanzen. Ebenso unterwegs war er mit dem Medizinstudenten Alois Pichler (Unterwirts Luis), der 1952 leider bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.

Zu den Gemeindeärzten hatte er ein gutes Verhältnis. Dr. Ebner, Dr. Mair-Egg und Dr. Wallnöfer sahen in ihm keinen Konkurrenten, sondern einen Heilpraktiker, der sie entlasten konnte. Besonders der Martiner Gemeindearzt Dr. Alois Wallnöfer (1885–1964) hielt viel vom Luis. Bei dessen Geburtstagsfeier zum 80sten pries er laut „Volksbote“ in umfassender und vielsagender Rede das Verdienst und die Wirksamkeit des Passeirers.

Der Luis isch a fainer Mentsch giweesn und nit ungschickt, so beschreibt ihn sein Enkel Max; „Nicht ungeschickt“ bedeutet für Passeirer ein großes Kompliment. Die Leute hatten zum Michiler großes Vertrauen, seine einfache, freundliche und hilfsbereite Art kam bei allen gut an. Sogar aus dem Meraner Raum, aus Ulten, dem Untervinschgau, Sarntal und Sterzing kamen vor allem Bauern, um sich Rat und Hilfe zu holen.

Fotoserie zum Begräbnis des Alois Pichler am 23. November 1954 in St. Martin in Passeier, aus den Fotosammlungen von Tobias Egger-Karlegger, Rosa Pichler und Helga Holzknecht.

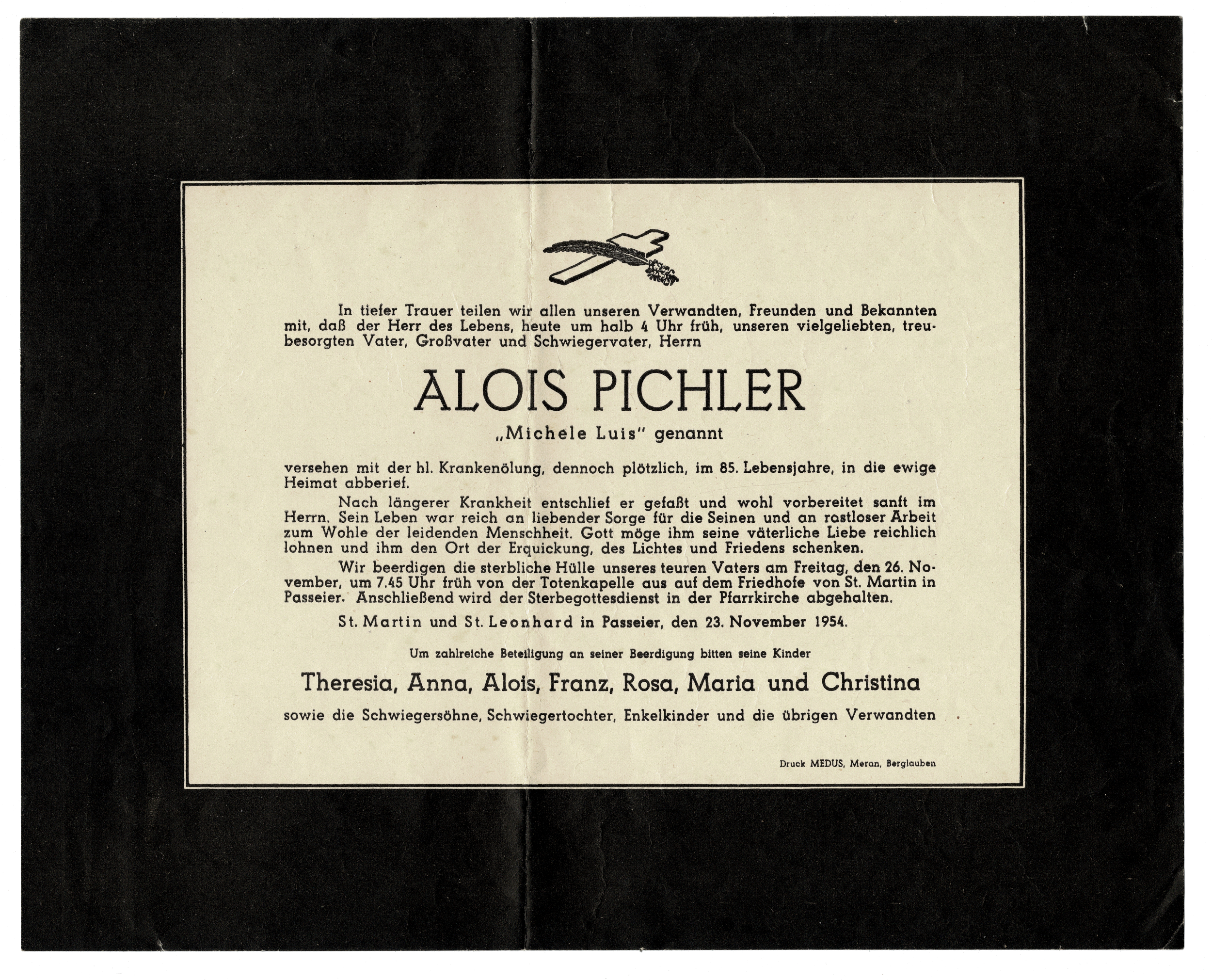

Am 23. November 1954 starb der Michile Luis im Alter von 84 Jahren. Seine Frau Christine war ihm sechs Jahre im Tode vorausgegangen. Wie bekannt und angesehen Luis im Tal und darüber hinaus war, zeigte sich bei seinem Begräbnis in St. Martin. Sämtliche Verbände und Vereine und eine unübersehbare Menge von Trauergästen aus ganz Passeier und den Nachbartälern nahmen Abschied von dem damals wohl bekanntesten Passeirer, zuerst in der Kirche und auf dem Friedhof, nach der Beisetzung beim Totenmahl beim Oberwirt, Mitterwirt, Unterwirt und im Schießstand. Treffend steht auf seinem Sterbebild, dass er reich an ärztlicher Kenntnis und Erfahrung, wohltuend und hilfsbereit gegen alle war.

Der auffällige Grabstein der Familie Pichler, ehemals Mitterwirt, am Friedhof von St. Martin in Passeier, Anfang der 1950er Jahre (noch ohne Geburtsdatum von Christine Pfitscher verehelichte Pichler. Foto: Vedovelli, St. Leonhard in Passeier, Sammlung Helga Holzknecht) und 2023 (Foto: Judith Schwarz).

Wer hat noch eine Michile-Salbe daheim? Oder kennt Geschichten zum legendären Bauerndoktor?

Wir freuen uns auf einen Kommentar oder eine Nachricht!

Pflanzenwissen zum Mitwachsen

Drei Frauen erzählen über ihre Gärten.

Fotos: MuseumPasseier.

Drei Frauen erzählen über ihre Gärten.

Von MuseumPasseier

Katharina, Isabella und Filomena. Das Museum hat drei Passeirerinnen in ihren Gärten getroffen und mit ihnen über Gemüse, Getreide, Gewürze und Blumen gesprochen. Über ihre Samen und Pflanzen, die sie stolz in zweiter oder dritter Generation vermehren. Über Sämlinge und Ableger, die sie ergattert oder mit Freude verschenkt haben. Aber auch über Fischköpfe, Vierklee und Kapuzinerpater. Bunt gemischte Pflanzengespräche eben, von “sell håts ålbm khoaßn” bis “hoobmse ët gsågg”.

-

Ich bin die Leitner Kathi, komme von Ratschings und bin 1950 geboren. Und dann bin ich Passeier hergekommen und die Männer sind immer zum Holz(arbeiten) gegangen und dann habe ich gemusst mitgehen als Holzhäuserin, dann hat es zuerst für den Garten nicht viel abgegeben. Und dann, wenn die Kinder zur Schule gegangen sind, sind wir nicht mehr mit zum Holz und dann habe ich hier mit einem kleinen Gartele angefangen und der wurde dann immer etwas größer.

Am Anfang bin manchmal zu Gartenschauen gegangen. Da hat mich das interessiert. Und dann habe ich mir schon auch Bücher gekauft, davon habe ich ein paar. Und dann habe ich viel selber ausprobiert. Weil alles, wie es in den Büchern steht, muss nicht immer genau stimmen, ist nicht immer genau. Man muss das selber probieren.

Mich freut es einfach: Schon mal der Kontakt mit der Erde und die frische Luft, man sieht, wenn man es säht, wie es wächst, wie es keimt, und dann kann man es alles miterleben, bis die Früchte sind zum Ernten. Das ist nicht selbstverständlich. Da wächst man eigentlich damit mit.

Und dann wird halt über den Garten geredet, wie tust du da und wie täte man dort, wie tun sie und wie tu ich? Dann sag ich halt meine Gartengeheimnisse hinaus und sie sagen ihre. Manchmal ist es eine etwas lange Unterhaltung, dafür ist dann halt im Garten weniger. So ein Gartenstelldichein ist unten fast manchmal. Und dann tausche ich mich mit meinen Schwestern aus und ich habe eine Mords Freude, wenn wir uns die Bilder hin- und herschicken.

Und auch wenn Läuse sind, was man tun könnte oder sonst Ungeziefer. Und Ameisen sind auch im Garten, da kann man sich auch selber helfen. Muss man einen toten Fisch, einen Fischkopf, einwühlen, wo sie sind, dann gehen die Ameisen. Und gegen die Wühlmäuse tu ich die Kaiserkrone pflanzen. Ja, abwehren kann man alles, wenn man fleißig ist. Oder sonst mit Brennnesselwasser kann man ganz viel tun. Und düngen tu ich auch alles nur zuerst mit Mist, und später halt mit Brennnesseljauche.

Wo ich das Frühbett mach, ganz unten, tu ich noch zwei, drei Zeilen Frühkohl hinein und Blumenkohl. Manchmal gehen sie alle auf, und manchmal gehen nicht alle auf. Die verschenk ich dann, weil da gehen immer Nachbarn vorbei und ich schrei, „Mögt ihr ein Pflänzchen?“ oder sie fragen „Hast du eines übriges?“. Ja, ja, und dann kriegen sie ein Pflänzchen, das ich nicht brauch. So wie Salat, den tu ich auch selbst säen, dann habe ich immer herum zu pflanzen.

Die Tomaten, die hab ich am Längsten. Und die Stangenbohnen auch. Die habe ich noch von meiner Schwiegermutter, der Untereggerin, und die hat sie noch von ihrer Mama. Sie sagt, die sind immer am Hof gewesen und sie hat sie weitergepflanzt.

Garten, Garten, das ist einfach mein Hobby. Wenn ich spazieren gehe, ich schaue in jeden Garten hinein. Einige werden sich schon gedenken, was wundert denn die mein Garten, aber das ist mir doch egal! Schauen darf man ja!

Und wenn grad eine Pflanze ist oder etwas was ich noch nicht hab, und es hängt so schön der Samen runter, dann komme ich schon manches Mal in Versuchung, und tu es manchmal, dass ich mir so einen Sämling mitreiße. Ja, es heißt immer, wenn man es stehlt, dann wächst es leichter.

-

Ich bin die Gufler Isabella und wohne auf dem Grollhof auf Matatz (in St. Martin in Passeier).

Was sie hier gehabt haben, war immer: Zwiebel, einen Schnittlauch, die Karotten, die Rote Beete, die Bohnen, die langen, weil die haben sie immer in die Bohnensuppe oder halt Kastaniensuppe hinein gegeben, und dann Runkelrüben und Kohl und Kartoffeln. Und so das normal, aber das außergewöhnliche Zeug haben wir alle keines gesehen.

Und wenn man an einen fremden Ort gekommen ist, wo wir gearbeitet haben, weiß ich noch, in Latsch oben, sind wir bei der Hebamme gewesen, da bei der „Felsenegger Liese“, jetzt hat sie uns hinüber gehen gemacht, einen Spinat zu holen. Wir nie gehört, Spinat! Nie gewusst, was das ist. Dann haben wir Angst gehabt, hoffentlich bringen wir ihr nicht das falsche Zeug vom Garten her. Gut, Gurken haben wir auch schon gehabt daheim unten, aber irgendwann dann, wie Auberginen und Kürbis, dieses Zeug hat es hier herinnen alles nicht gegeben, ist alles erst irgendwann hergekommen.

Und die Mama hat auch so eine Freude gehabt mit den Blumen, sie hat Dahlien hineingetan, dann hat sie die Bauernhortensien gehabt, Kamillen, Ringelblumen, die haben sie die Totenblumen geheißen, weil sie haben so lange geblüht und früher haben die Leute sich nicht in den Gärtnereien Blumen kaufen können, auf Allerheiligen auf die Gräber zu geben.

Meine Mutter hat erzählt – sie ist beim Graber auf dem Flonerberg aufgewachen – sie sind, wenn sie gewusst haben, dass irgendwo ein Balkon voller schöner Nelken ist, dann sind sie zu Fuß von Flonerberg zu oberst Prantach hinauf, um solche Setzlinge. Und haben die verschiedenen Farben herunter, damit sie daheim halt auch einen Austausch gehabt haben. So haben sie sich einander halt ein wenig ausgeholfen und eine Freude gemacht.

Und diese gutschmeckenden Nelken, die kriegst du auch nicht mehr alle, mal bei uns hier nicht, die roten noch, die sieht man, ich hab auch noch einen großen Stock drüben, so einen Herunterhängenden, aber gelbe, braune, scheckige, die siehst du nicht mehr. Da haben sie erzählt, da haben sie in Pfelders drinnen, wenn die Männer mit den Sensen hineingegangen sind, sie von den Balkonen heruntergemäht und auf dem Hut aufgesteckt.

Dann an Gewürzen haben sie Weinkraut, das ist immer aufgegangen, Petersilie, Sellerie haben sie gehabt, Schnittlauch… Und dazu hat es geheißen, wenn der (Schnittlauch)Stock richtig schön ist und gut getan hat, da ist eine zornige Bäuerin.

Die Samen, was ich hier hab, die sammle ich selber alle zusammen. Ich verschenke auch ganz viel, ich tu gerne jemandem eine Freude machen. Und ich habe im Garten jetzt erst die Zwiebeln drinnen, die habe ich am Karfreitag hinein getan. Ich lasse mir Zeit, ich mache alles erst im Mai. Und es wächst da geschwinder, man sieht es da vorwärts wachsen. Vor lauter Freude, wenn die ersten warmen Sonnenstahlen kommen, und du willst schon setzen und säen, aber das zeigt es dir schon, dass der Boden zu kalt ist, dass du musst den Boden mal erst warm werden lassen. „Pflanzt du mich im Mai, komm ich gleich“, hat es immer geheißen, „pflanzt du mich im April, komm ich, wenn ich will“. Nur nicht gleich aufgeben, wenn mal etwas nicht geht. Und auch wenn es dich mal narrt, es geht das nächste Mal schon besser. Immer geht es halt nicht geradeaus!

-

Prugger Filomena, so schreibt man es halt, und sonst sagt man Mena. Geboren 1941.

Auf Platt drüben schon, da haben sie daheim ein kleines Kichlein, da hab ich damals schon immer müssen Vergissmeinnicht klauben oder sonst schöne Blumen und das hab ich halt auch gern getan. Das weiß ich nicht, ist das schon der Anlass gewesen?

Und als ich 10 Jahre alt gewesen bin, im Frühling hab ich die Masern gehabt. Und als ich aufstehen durfte, habe ich am ersten Tag schon zehn Vierklee gefunden! „Heuer werde ich sie zählen!“, und dann habe ich 302 Vierklee gefunden und 55 Fünfklee, sechs Sechsklee und einen Siebenklee auch noch: In einem Jahr! Und mir kommt vor, früher sind mehr Vierklee gewesen, heute musst du schon gut schauen!

Als ich dann Auf-der-Eggen hinauf bin, als ich geheiratet habe – ich bin zuerst vier Jahre lang Magd in Stuls gewesen – die Blümchen haben mir da auch gefallen, aber ich habe keinen Steckling und nichts gehabt, und oben dann hat sich das halt so ergeben.Ich bin beispielsweise mal mit einer Freundin nach Österreich zur Wallfahrt irgendwo hinauf, Maria Brettfall (Zillertal) heißt es, und als wir danach halt dort ins Gasthaus gegangen sind, habe ich da einen schönen Blumenstock gesehen und betrachtet. Und dann hab ich die Kellnerin gefragt, ob sie mir halt ein Steckling gäbe. Meine Freundin hat sich fast geärgert, „Wie kannst du nur, auf einem fremden Ort!“, ich hab gesagt, „das ist mir egal, wenn sie mir gerne eines gibt, freuts mich, und sonst bin ich nicht beleidigt“.

Und ich hab es immer noch, also nicht das gleiche, aber die Ableger. Und nach ein paar Jahren hat es sogar geblüht! Nein, da habe ich eine Freude gehabt, denn in Österreich draußen hat es nicht geblüht. Und dann pelze ich halt immer wieder mal ein Blättchen, und ich wär froh, wenn es mehrere machen würden, damit sie weiter bestehen könnten.

Aber es ist allgemein so gewesen: Um ein Büschlein, einen Steckling betteln, das hat man oft gemacht. Oder man ist zu den Kapuzinern hinaus (nach Meran), am 2. Freitag im Mai, da geht man mit dem Kreuz bis in die Spitalkirche, aber dabei sind sie auch zu den Kapuzinern hinaus, Pflanzen zu holen.

Ja, die Kapuziner haben viel gehabt, das ist wirklich sprichwörtlich gewesen: Bei den Kapuzinern Pflänzchen holen. Aber wenn die Kapuziner im Herbst gekommen sind, um Butter und Eier betteln, dann haben sie halt auch gemusst sich ein bisschen erkenntlich zeigen.

Die Interviews entstanden für den ersten Pflanzentauschmarkt im MuseumPasseier am Internationalen Museumstag, den 21. Mai 2023.

Interviews, Ton, Schnitt:

Christl Alber, Magdalena Haller, Judith Schwarz

Süßsaure Geschichten

Wir haben in das Thema Apfel gebissen.

Streuobstwiese mit Apfelbäumen beim Weiherhof in Breiteben, Gemeinde St. Martin in Passeier. Foto: Judith Schwarz für MuseumPasseier

Wir haben in das Thema Apfel gebissen.

Von MuseumPasseier

“Irgendwann werden die alten Apfelbäume verschwunden sein!”: Diese Aussage von Adolf Höllrigl, der im Museum zu einem Interview über Zullen geladen war, brachte uns zum Nachdenken. Denn bei alten Dingen, die verschwinden, hören und schauen Museen ja meist genauer hin. Allerdings können wir die noch erhaltenen Passeirer Streuobstwiesen mit den knorrigen Bäumen nicht museumsgerecht im Depot konservieren. Doch wir können sie fotografieren und für deren Erhalt sensibilisieren. Oder auch anregen, wieder vermehrt alte Sorten als Hochstämme zu pflanzen.

Also haben wir in das süß-saure Thema Apfel gebissen. Süß, weil es spannend und wertvoll ist. Sauer, weil es keine Passeirer Literatur oder Erhebung dazu gibt. Um die geschichtliche und heutige Situation der Apfelbäume in Passeier zum Museumsthema zu machen, haben wir der Volkshochschule Südtirol einen Vortrag vorgeschlagen. Und uns gemeinsam mit den Referenten Adolf Höllrigl und Wolfgang Drahorad auf die Suche nach historischen und gegenwärtigen Passeirer Äpfeln gemacht.

Wie viel Apfelgeschichte gibt die Passeirer Geschichte her? Dass es keine umfassende Dokumentation werden konnte, war klar. Aber auch einige kleine Apfelschnitz können reichen, um auf den Geschmack zu kommen. Apfelbäume gehörten einst zu fast jeder Hofstelle oder jedem Pfarrhaus – dennoch schweigen die älteren Quellen zu Apfelsorten und Apfelanbau in Passeier. Vereinzelt findet man in Verfachbüchern allgemeine Erwähnungen wie Baumgarten, Obis anngerle usw. Und höchstens fallen einem noch die Passeirer Kraxenträger ein, die verschiedene Obstsorten transportierten und verkauften. Allerdings hat von denen natürlich keiner Buch geführt.

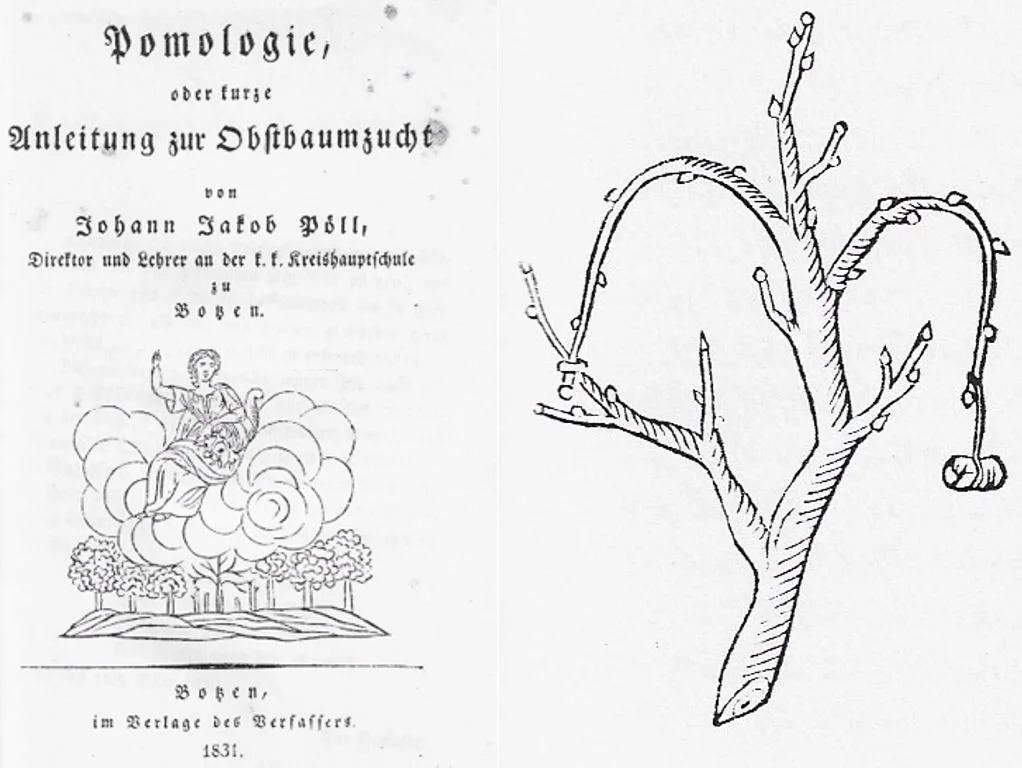

Interessant wird es in den 1830er Jahren: Johann Jakob Pöll (1781–1848) war ein vom Pöllhof in Ulfas gebürtiger Priester, der alle möglichen Dinge auf die Beine stellte: Als Lehrer und Direktor an einer Stadtschule in Bozen gründete er eine Bibliothek, errichtete eine Industrieschule für Mädchen, unterrichtete Taubstumme, sammelte Münzen und züchtete Obstbäume. Seine apfelkundlichen Beobachtungen hielt er in Texten und Zeichnungen fest und gab dazu 1831 im Eigenverlag ein Buch zur Pomologie mit zahlreichen Holzschnitten heraus. Es gilt heute als das früheste Südtiroler Buch über Obstbaumzucht. Dass es keine Passeirer Apfel-Literatur gibt, ist also zu revidieren: Ein Passeirer hat literarisch Obstbaugeschichte geschrieben!

Titelblatt und Innenseite der frühesten Südtiroler Publikation über Obstbaumzucht, geschrieben von Johann Jakob Pöll aus Ulfas in Moos in Passeier. © tessmann.it

Was bedeutete Pölls Pomologie-Buch für Passeier? 33 Jahre nach Erscheinen von Pölls “Anleitung zur Obstbaumzucht” und damit auch lange nach Pölls Tod, kam es in St. Martin zur ersten landwirtschaftlichen Vereinsversammlung. Zum Obmann gewählt wurde der Dorfarzt Johann Hillebrand (1812–1886) und unter den ersten gefassten Beschlüssen findet sich auch „die Hebung der Obstzucht“. Was dieser Beschluss in der Obstbaumszene bewirkt hat, konnten wir nicht feststellen.

1924 dann ein Highlight in Bezug auf die Passeirer Obstgeschichte: Im Frühjahr hatte die landwirtschaftliche Bezirksgenossenschaft in St. Leonhard einen Obstbaukurs organisiert, im Herbst wurde dann sozusagen geerntet. Im Speisesaal des “Passeirerhof” fand eine viertägige Obstsortenschau samt Vorträgen mit Begehungen statt. An dieser ersten Sortenschau haben 32 Obstzüchter aus Passeier teilgenommen, die insgesamt – man lese und staune – 48 Apfelsorten präsentierten.

Das Erinnerungsfoto zum Obstbaukurs in St. Leonhard stammt aus der Sammlung Alfons Schenk, der Fotograf ist unbekannt. © MuseumPasseier

48 Apfelsorten aus Passeier, die wären heute nicht auffindbar. Die Schau, die in den lokalen Zeitungen besonders erwähnt wird, war zur damaligen Zeit eine Besonderheit. Der Schreiber der Bozner Nachrichten beendet den Artikel mit dem Aufruf: „Andere Täler, nehmt euch ein Beispiel!“ Unter den Ausstellern waren unter anderem (aus St. Martin) der Kaufmann Alfons Schenk, (aus St. Leonhard) der Kaufmann Johann Delucca, Anton Fauner von Happerg, Leonhard Kofler von Unterzögg, Franz Hofer von Wiedersicht-Felsenegg, Josef Bacher vom Straußengütl, der Pfarrwidum, Josef Halbeisen vom Krustnerhof, Josef Gufler von Buchenegg, (aus Moos) Josef Pamer von Magfeld, der Platterwirt Johann Hofer, Georg Öttl von Obermagfeld, Josef Raffl aus Stuls.

In dieser Zeit überrascht auch außerhalb des Tales ein Passeirer als Fachmann: Rudolf Schiefer (1880-1970) aus St. Leonhard. Kurioserweise schaffte er es als lediger Bub, der nach dem frühen Tod seiner Mutter in armen Verhältnissen und auf verschiedenen Höfen aufgewachsen war, an die renommierte Landwirtschaftsschule San Michele all`Adige, die zu der Zeit hauptsächlich Gutsbesitzern- und Adelssöhnen vorbehalten war. Ab 1908 war er selbst als Lehrer an der Schule tätig und forschte über landwirtschaftliche Anbaumethoden – für Obst und vor allem für Reben. Nebenbei war er ständig als Wanderlehrer auf Achse und auch viel im Passeier unterwegs. Älteren Generationen ist er noch als „der alte Schiefer“ oder „Schnitzer Ruudl“ bekannt.

Schiefer Rudolf (im hellen Mantel) mit seinen Schülern des Rebveredlungskurses und Lehrerkollegen im Weininstitut San Michele (ca. 1930). Foto: Sonja Schiefer

Und wer sticht unter den frühen kommerziellen Passeirer Apfelbauern hervor? Ein jüngeres Beispiel für einen Passeirer, der immer wieder in Zusammenhang mit Obstbau auftaucht, ist Anton Fauner (1875–1955), Bauer auf Happerg in St. Leonhard. 1905 verpachtete er dem k.k. Arär, also dem Staat, 799 m² Ackergrund zur Anlage und zum Betrieb einer Baumschule. Unter seinen Unterlagen, die die Familie verwahrt, finden sich noch Aufzeichnungen, ein Arbeitsbüchl und auch Schreiben der C.A.F.A. (Cooperativa Anonima Frutticoltori Alto-Atesini Merano), die 1933 gegründet worden war und der im Laufe der Zeit etliche Passeirer Bauern wie Anton Fauner beigetreten waren. Sein Enkel Reiner Fauner erinnert sich noch an den Pflanzgarten und die Äpfel seiner Kindheit:

Zu Hause hatten wir jeden Tag Kompott. Aber den hatten wir auch gerne. Strudel hat die Mutter viel gemacht, da nahm sie hauptsächlich die Kanada und auch für den Kompott. Bratäpfel und Most hat es auch gegeben.

Zur Pause in der Schule hatten wir immer einen Apfel mit. Ich hab selbst oft gestaunt, weil die Äpfel haben wir nie genug mitgetragen in die Schule, denn alle wollten mit uns ihr Pausenbrot mit den Äpfeln tauschen. Die einen waren um die Äpfel froh und wir hatten ihre Brote gerne.

Wir haben als Kinder immer gepflückt. Wir sind am Morgen pflücken gegangen anstelle des Kirchengangs vor der Schule, haben eine Stunde gepflückt, sind dann Schule gegangen, nach Hause zum Mittagessen, dann ist wieder gepflückt worden. Wir waren nur alleine als Kinder. Wir hätten auch lieber etwas anderes getan, konnten aber auch nichts andres tun, denn diese Arbeit war zu verrichten.

Den Arbeitsschritt, wie das Auszupfen, wie man es heute im Frühjahr macht, gab es damals nicht. Im Herbst wurde gepflückt, im Sommer manchmal gespritzt. Der Vater hat Schläuche angerichtet, die wir nachziehen mussten. Er hat es so angerichtet, dass oberhalb des Hauses eine Rease (Wasserteich) war. Da hat er das Spritzen angerichtet, also eine Pumpe und mit den Leitungen zum Herumleiten.

Anton Fauner (1875–1955), Bauer auf Happerg in St. Leonhard, inmitten seiner Obstbäume. Foto: Gregor Fauner

Im undatierten Arbeitsbüchl erwähnt Anton Fauer (1875–1955), auch Arbeiten an den Obstbäumen. Der Kalender befindet sich im Besitz der Familie Ingo Fauner. Foto: MuseumPasseier

Alte Sorten hatten wir hauptsächlich Goldparmän und Kalterer. Die Sortennamen haben wir alle gekannt. Edelrote sind vor dem Haus zwei, drei Bäume gestanden, einige ziemlich große und ein paar Kanada auch. Die Boscoop waren gute, ein bisschen säuerlich aber eher spätere. Zum Kompott machen sind sie supergut gewesen. Von den Grafensteinern hatten wir auch zwei Bäume.

Der Vater wollte das Geschäft mit den Äpfeln groß aufziehen, doch einige Jahre waren die Äpfel fast gar nichts wert. Er hat zu uns gesagt, dass er uns für die Arbeit mit den Äpfeln keinen Lohn geben kann, gescheiter sollen wir einer Arbeit nachgehen. Er hat dann entschieden, dass er den Anger planieren will und hat fast alle Apfelbäume herausgeschnitten, dann kam die Firma Peer von Latsch und hat alles angeebnet.

Der Ëpflpåtsch, das sind die ausgepressten Äpfel, der kam erst später auf, den hat man bei der C.A.F.A. oder beim Zipperle gekauft, um das Vieh zu füttern: Äpfel aufschneiden und dann pressen und was davon übrigblieb, war der „Ëpflpåtsch“. Den hat dann das Rindvieh als Futter bekommen.

Und der „Ëpflpåtsch“ ist dann meinem Vater und meinem Bruder Gernot zum Verhängnis geworden. Und auch nur weil kein Mensch eine Ahnung gehabt hat, denn auf dem Apfelsilo drauf ist die Gebläsehechsel gestanden, lässt man die an, ist die Luft sauber. Das war dann eben auch der Zufall, dass der Schneider Albert eine Ladung „Ëpflpåtsch“ gebracht hat und er gesagt hat, dass er nochmal kommen wird und hat die Luke offenlassen. Er wollte dann erst wieder am nächsten Tag kommen. Wenn die Luke zu gewesen wäre, wäre mein Bruder erstens nicht runtergesprungen und mein Vater nach um ihn zu retten, und zweitens hätten sich nicht diese Gase gebildet. Das sind eben immer diese Zufälle.

Ich war nicht zu Hause, ich glaube ich war im Dorf, da war ein Markt. Mich hat „der Spitaler“ angesprochen. Ich solle nach Hause gehen, zu Hause ist etwas passiert. Ich habe gefragt was los ist, er sagte „Einer ist in den Silo gefallen“ und ich hab kaltschnäuzig zur Antwort gegeben: „Dann wird er wohl wieder raufgehen!“. Als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich schon gesehen, was passiert ist. Bis die Feuerwehr mit Atemschutzgeräten gekommen ist, hat es zu lange gedauert. Fünf bis zehn Minuten hat man Zeit, sonst ist das Hirn kaputt. Zu leiden haben sie nicht gehabt, das geht schnell. Der Silo ist auch falsch gebaut gewesen. Er ist 6 Meter tief gewesen und ohne Luftloch. Danach haben sie dann, wenn neue Apfelsilos gebaut worden sind, überall Luftlöcher eingebaut.

Wir danken Reiner Fauner fürs Erzählen seiner Familiengeschichten, in denen Äpfel gute und auch traurige Rollen spielen. Gerne veröffentlichen wir hier weitere Passeirer Apfelgeschichten, schreib deine einfach in die Kommentare oder schick eine Mail an info@museum.passeier.it

Eine moderne Chronik

Je mehr mitmachen, desto mehr entsteht!

© design.buero

Je mehr mitmachen, desto mehr entsteht.

Von MuseumPasseier

Was wäre, wenn ein Dorf eine Chronik plant, die alle Buchseiten und Gemeindegrenzen sprengt? An der nicht nur der Dorfchronist, ein Lehrer, ein Archäologe und eine Studentin arbeiten, sondern ALLE, die etwas zu erzählen oder zu zeigen haben? Wenn diese offene Chronik im digitalen Raum ständig wachsen würde, weil jede*r darin ergänzen, verbessern, verknüpfen, recherchieren, stöbern und spielen kann?

Wir freuen uns, Teil so einer Chronik zu sein, die derzeit mit Bildungsausschuss und Gemeinde St. Martin in Passeier entsteht. Wer sich dafür interessiert, kann gerne zu den offenen Chronik-Workshops in die lese.werk.statt St. Martin vorbeikommen.

Andenken an die lieben Verstorbenen

Zur Geschichte der Sterbebilder.

Zur Geschichte der Sterbebilder

Von Elisa Pfitscher

Totenbild, Totenzettel, Sterbebild, Trauerbild oder auch Trauerzettel. Viele Bezeichnungen für denselben Brauch innerhalb der europäisch-katholischen Kultur. Die Verteilung von Sterbebildern, welche anfangs noch handgeschriebene Totenzettel waren, erfolgte bereits seit Mitte des 17. Jahrhunderts im Gebiet der heutigen Niederlande. Zunächst nur Wenigen vorbehalten und als aufwendige Kupferstiche produziert, erreichte die Herstellung und Verteilung von Sterbebildern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch Bayern und Tirol.

Das älteste dem Museum gehörende Sterbebild stammt aus dem Jahre 1845. © MuseumPasseier

Elisabeth Jenewein aus St. Martin starb im Juni 1845. © MuseumPasseier

Kein Geistlicher und vor allem: kein Mann! Das älteste Sterbebild aus dem Passeier, welches im Museum erhalten ist, ist einer von Lueg am Fuße des Prenners stammenden Frau, welche in St. Martin verheiratet war, gewidmet. Elisabeth Jenewein war als Gross-Tabaktraffikantin des Krämerladens wahrscheinlich keine Unbekannte im Dorf. Sie führte nach dem Ableben ihres ersten Mannes Karl Amort den Laden weiter und heiratete ein zweites Mal den aus Rabenstein gebürtigen Johann Ennemoser. 1845 verstarb sie mit 46 Jahren. Gewiss gibt es noch ältere Sterbebilder aus dem Passeier, wie jenes aus der Sammlung von Harald Haller, welches aus dem Jahre 1838 stammt und, wie das von Elisabeth Jenewein, ein umfunktioniertes, auf der Rückseite bedrucktes Andachtsbild ist. (Dorfbuch St. Leonhard in Passeier, Band 1 “Geschichte und Gegenwart” 2000, S. 351)

Ursprünglich wurden sie im Gebetsbuch aufbewahrt, um immer wieder an die Verstorbenen erinnert zu werden. Allzu oft fallen sie einem gar nicht mehr auf und gehören zum Inventar wie das Kreuz an der Wand: Die Sterbebilder findet man bei uns üblich in der Stube, in einer Ecke oder im Herrgottswinkel aufgestellt, an den Leisten des Getäfels geheftet oder um das Waichprunninkriëgl aufgereiht. Irgendwann landen sie in einem Schuhkarton, weil es im Laufe der Jahrzehnte zu viele geworden sind und aus Pietätsgründen nicht weggeworfen werden. Bei besonders nahen Menschen, welche verstorben sind, verwandelt sich jener Ort, an dem die Sterbebilder platziert sind, nicht selten zu einem kleinen Altar: Geschmückt mit Rosenkranz, Blumen, Kerzen und dergleichen bleiben die lieben Menschen ständig präsent und geraten nicht in Vergessenheit.

Der sein junges Leben für Führer, Gott und Heimat zum Opfer brachte. Der Umstand, dass in den Kriegen viele junge Männer fielen, welche nicht in ihrer Heimatgemeinde überführt und bestattet werden konnten, führte dazu, dass die Totenzettel das einzige für Familie und Bekannte waren, was an den Gefallenen oder Vermissten erinnerte. Angaben zum Rang der Männer innerhalb der Armee waren stets vorhanden. Obergefreiter und Panzerjäger Alois Gufler findet auf dem Sterbebild seiner Mutter im Jahr 1959 Platz, da er nach dem Krieg nicht mehr Heim gekommen war und seine letzte Nachricht bereits über 15 Jahre zurück lag. Auch erst nach vielen Jahren wurde der Vermissten auf einem Grabstein gedacht. Bei anderen Opfern des Krieges ist der letzte Aufenthaltsort zu lesen, sowie oft sogar der Umstand des Todes. Diese Praxis zu Zeiten des Krieges trug maßgeblich dazu bei, dass das Sterbebild auch heute noch als Erinnerungsbild dient.

Sebastian Pfitscher: Er fand den Tod an der Grenze zum heutigen Russland und nur das Sterbebild dient in der Heimat als Erinnerung. © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier

500 Tage Ablaß, monatlich vollkommener. Anders als die Ansprache bei der Beerdigung, welche sich mit dem vergangenen Leben der verstorbenen Menschen befasst, richtete sich der Totenzettel ursprünglich an die Zeit nach dem Ableben, an das Jenseits. Der Sterbezettel war bis vor einigen Jahrzehnten mit der Bitte versehen, für das Seelenheil der Toten zu beten und mithilfe der sogenannten Ablassgebete ihnen den Weg durch das Fegefeuer zu erleichtern und zu verkürzen, welcher aufgrund der irdischen Schuld zu verrichten ist. Bis zur Reformation nach dem zweiten vatikanischen Konzil in den 1960ern, waren die Kärtchen mit diesen Ablässen zugunsten der Verstorbenen versehen.

Fast immer waren die Karten mit einem Ablass und den Namen der Druckereien versehen. © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier

Interessante Entwicklung in ihrer künstlerischen und inhaltlichen Form der Sterbebildchen. Ältere Kärtchen halten sich grundsätzlich an wenige Regeln, denn ihre Formen weichen stark von der heutigen einheitlichen Form ab. Wie Werner Ollig und Werner Thaler im Montaner Sterbebilderbuch ausführlich beschrieben haben, wurde anfänglich auch bei uns im Kupferstichdruck produziert, ab 1840 im neuen Stahlstichdruckverfahren. Bis in die 1960er war es zunächst üblich, dass Heiligen- und Andachtsbilder, welche in großen Druckereien gefertigt wurden, zu Sterbebilder umfunktioniert wurden, indem auf die Rückseite der Nachruf für den Verstorbenen von einer kleineren Druckerei in der näheren Umgebung gedruckt oder handschriftlich angebracht wurde. Der Name der Druckerei war meist am unteren Rand der jeweiligen Seite genannt.

Von den gewöhnlichen schwarz-weißen Motiven zu verspielten Ton in Ton Abbildungen. Seit 1860 gebrauchte man die Lithografie, den Steindruck für die Herstellung der Kärtchen. 20 Jahre später konnten die Bilder bereits mithilfe der Chromlithografie erstmals in Farbe gedruckt werden, damals aber fast ausschließlich nur die Bildseite. Ab der gleichen Zeit versah man die Karte mit einem Foto der Verstorbenen, zunächst sorgfältig zugeschnitten und anschließend in die dafür vorgesehenen Felder geklebt. Mit der Zeit nahm das Abbild des Verstorbenen immer größeren Platz ein. Fast alle Sterbebilder weisen eine schwarze Umrandung auf, den Trauerrand.

Hinter dem Brauch steckt nach wie vor die Tragik des Todes. Oft dauerte es eine Weile, bis das fertige Sterbebild in der Heimatgemeinde unter Familie und Freunde verteilt werden konnte. Es ergab sich so, dass sich auf einem Kärtchen gleich mehrere Personen befanden, welche in der letzten Zeit aus derselben Familie verstorben waren. So findet man auf einigen Kärtchen bis zu vier Verstorbene. Exemplarisch hierfür ist das Sterbebild der Familie Tribus vom Obergrafeishof im Gemeindegebiet von St. Leonhard. Bei einem Murenabgang im Juli 1940 kamen drei der vier Familienmitglieder ums Leben. Nur die Tochter überlebte das Unglück in dieser fürchterlichen Nacht.

Der tragische Fall der Familie Tribus von Obergrafeis in St. Leonhard, welche in der Nacht vom 03. Juli 1940 von einer Mure überrascht und getötet wurde. © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier

Ein Anstoß, damit sich das Rad der Erinnerung dreht. Für die Nachwelt besonders bedauerlich ist die Kürzung der Informationen auf der Sterbekarte: Die heutigen Sterbebilder geben neben dem Namen und dem Sterbedatum, einem Foto und einem frommen Spruch, nicht viel Auskunft über das Leben und Ableben des verstorbenen Menschen. Diese wenigen Zeilen, oft versehen mit einer Beschreibung der Persönlichkeit und den Umständen des Todes, machen den Blick in die Vergangenheit besonders lebhaft. Mit einigen Informationen lässt sich viel erahnen und so mancher kann sich nach einem kleinen Gedankenschubs an die Momente, als man von dem Tod des oder der Bekannten hörte, erinnern.

De mortuis nihil nisi bonum - Über Tote spricht man nur gut: So waren die Beschreibungen der Verstorbenen auf den Kärtchen immer etwas gnädig formuliert: Der Verewigte war ein vorbildlicher Gatte und Familienvater; Sein Leben war Wohltun und rastlose Arbeit; Gebet und Kirchenbesuch war für ihn selbstverständlich; In der Gemeinde war er hochgeachtet und sein Leben war geprägt von seinem ausgezeichneten Geschäftssinn… © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier

„Zur frommen Erinnerung im Gebete“. Heute steht anstelle des Gebetes häufig ein Gedicht oder ein bekanntes Zitat. Die Fotos wurden größer, aus Platzmangel wurden es faltbare Doppelblätter. Statt frommer Motive wie Christus am Kreuz und die betende Madonna sind Kunstdarstellungen und landschaftliche Motive zu sehen.

Oft verwendete Motive bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. © Elisa Pfitscher/MuseumPasseier

Einen festen Platz in der Gesellschaft. Wenn sie auch eine immense Veränderung innerhalb der letzten 150 Jahre durchgemacht haben, so behalten Sterbebilder immer noch einen festen Platz im Ritual der Verabschiedung eines Dahingeschiedenen. Sie sind für die Beschäftigung mit der Geschichte unerlässlich und nicht weniger bedeutsam für die Ahnenforschung. Wie lange es sie noch geben wird, ist unklar. Denn mittels Digitalisierung finden viele alte Traditionen ein Ende. Das Durchwühlen von alten Sterbebildern garantiert jedoch, dass man sich in vergangene Zeiten begibt und ein wenig nostalgisch und ehrfürchtig wird.

Die Spitalfrage

Warum Passeier kein Krankenhaus hat.

Die Zusage aus der Kanzlei des Erzherzog Eugen im Pfarrarchiv St. Leonhard: Für ein Andreas-Hofer-Hospital in St. Leonhard gibt es 20.000 Kronen. © MuseumPasseier

St. Leonhard kämpfte vor 113 Jahren für das Andreas-Hofer-Hospital.

Warum es nur bei der Planung geblieben ist.

Von Jasmin Angler

„Der Bezirk Passeier steht bezüglich Krankenpflege noch weit hinter der gewöhnlichen Kulturstufe zurück.“ So ernst ist die Lage also, als sich am 13. Februar 1909 die Passeirer Gemeindevertreter an Erzherzog Eugen (1863-1954) in Wien wenden. In ihrem Brief machen sie die dürftige pflegetechnische Versorgung des Tales deutlich und weisen darauf hin, dass es in den eigenständigen Gemeinden Moos, Platt und Rabenstein keine Einrichtung für kranke Menschen gibt.

Was geschieht also mit kranken Personen im Hinterpasseier? Werden sie in die Ferne geschickt, um dort medizinisch versorgt und gepflegt zu werden? Oder wird aus der Ferne jemand zu ihnen geschickt, um sich mit der kranken Person auszutauschen und medizinische Dienste zu leisten? Vor 113 Jahren müssen sich oftmals Kranke, Schwache und Hilfesuchende im Hinterpasseier von Haus zu Haus betteln. Und hoffen, im Austausch mit einer kleinen Gegenleistung aufgenommen zu werden.

Dies kann keine Dauerlösung bleiben. Das betonen die Gemeindevertreter in ihrem Schreiben an den Erzherzog: „Diese gezwungene Krankensorge bringt sowohl für die Sorge des Leibes als auch der Seele viel Unpassendes, Missliebiges und Menschenunwürdiges.“ Die Vertreter sind sich einig, dass diese Notlage Hilfe von außen erfordert. Der Pflegemangel ist so schlimm, dass kränkliche Personen oft den Winter in Scheunen verbringen müssen.

„Ein ungeregeltes Armenwesen bürgt Gefahren für Gesundheit, Religion und Sittlichkeit.“ Mit diesen Worten soll das Schreiben nach Wien die Zustände jener Zeit vor Augen führen. Es wird auch beschrieben, dass es in St. Leonhard eine Einrichtung für Kranke gibt. Diese wird sogar als “gegenwärtiges Krankenhaus” bezeichnet.

Warum ist die Lage dennoch so schlimm wie sie ist? Das damalige Gebäude für die Krankenversorgung ist kein Krankenhaus im heutigen Sinne, sondern eine kleine soziale Einrichtung, in der Arme und Kranke untergebracht werden. Es wird zu dieser Zeit Armenhaus genannt und befindet sich auf der Stickl oberhalb des Dorfzentrums St. Leonhard (heute Platzlhaus, Gerichtsweg). In den Wintermonaten ist der Weg dorthin eisig, rutschig und schneebedeckt und für die Patient*innen unmöglich begehbar. Der Besuch der Heiligen Messe ist also ausgeschlossen. Und somit ihr einziger Trost.

Die ungünstige Lage ist nicht das einzige Problem. Aufgrund von Platz- und Personalmangel werden nur maximal 15 Hilfesuchende aufgenommen, die von einer (!) Frau versorgt und gepflegt werden. Die Geschichte des Armenhauses in der Stickl startet schon am 19. Februar 1841. Ein anonymer Spender schenkt das Platzlhaus dem hiesigen Dekan. Der Geistliche, Alois Stuefer (1802–1888), legt nun die Grundlagen des späteren Armenhauses: Er beherbergt im kleinen Haus kranke Menschen aus der Pfarre. Die Nachfrage ist so groß, dass die Einrichtung um einen Stock erweitert wird.

Dann tritt Alois Stuefer das Armenhaus ab. Am 24. August 1844 überträgt der Dekan die Einrichtung dem Lokalarmenfonds. Dieser wird durch die Armenkommission vertreten, genauso wie von der Gemeindevorstehung. Später, im November 1894, bestimmt die Gemeinde im Armenhaus zusätzlich ein Arrestlokal zu erbauen.

Wir spulen wieder nach vorne. Und zwar zur dürftigen Pflegesituation in Passeier 1909. Wie reagiert Erzherzog Eugen auf das Schreiben der Gemeindevertreter vom Februar? Am 15. Juni antwortet Kanzler Moritz von Weittenhiller (1847–1911): „(…) daß seine k. und k. Hoheit der Hochwürdigst-Durchlauchtigste Herr Hoch- und Deutschmeister Erzherzog Eugen das Gesuch der fünf Gemeinden St. Leonhard, St. Martin, Platt, Moos und Rabenstein (…) betreffend die Errichtung des Andreas-Hofer-Hospitales in St. Leonhard mit dem gnädigsten Wohlwollen zur Höchsten Kenntnis genommen haben und (…) gerne bereiterklären (…) dieses Werk der Nächstenliebe und des Patriotismus (…) zu unterstützen und zu fördern.“

Doch dem Kanzler ist alles noch zu ungenau. Um mit der Planung fortzufahren, bedarf es weiterer Details. So fragt der Kanzler, wer alles im sogenannten Andreas-Hofer-Hospital untergebracht werden soll: Steht es Kranken und auch Pfründnern zur Verfügung? Pfründner können sich zu jener Zeit mit Geld in ein Krankenhaus einkaufen. Sie sind alleinstehend, haben aber die nötigen finanziellen Mittel.

Außerdem will der Kanzler die Geschlechteraufteilung klären: Wie viele Pfründner und Pfründnerinnen, wie viele kranke Männer und wie viele kranke Frauen sollen aufgenommen werden? Das Festhalten dieser Details ist nötig, um aufgrund der geplanten Maximalbesetzung das Personal anzupassen. Auch wo das neue Andreas-Hofer-Spital stehen soll, will der Kanzler wissen. Als letzte Unklarheit wird die finanzielle Frage genannt: Bevor kein genauer Budgetplan mit Kostenvoranschlag eingereicht wird, kann keine Subvention bestimmt werden.

Wo in St. Leonhard sollte das Hospital überhaupt sein? Helge Adler (1919–1989) hält Folgendes für uns fest: „Im Jahre 1909 stand das Brühwirtshaus zum Verkauf. Diese Gelegenheit sollte genutzt werden um den Neubau eines Krankenhauses für die ganze Gerichtsgemeinde Passeier, also alle Talgemeinden, zu erwirken.“ Helge Adler, geboren in Norddeutschland und mitsamt seiner Familie nach St. Leonhard ausgewandert, ordnete jahrelang das Gemeindearchiv von St. Leonhard. Seine Tochter, Susan Adler, war beruflich als Krankenschwester tätig. Krankenschwester – Krankenhaus: Aus Liebe zu seiner Tochter muss er sich für den geplanten Bau des Andreas-Hofer-Hospitals interessiert haben.

Nach weiterem Austausch der Gemeindevertretungen mit Wien kommt die Zusage vom Sponsoring schriftlich und mit Stempel. Am 22. Dezember 1909 bestätigt der Kanzler dem Vorsteher der Gemeinde in St. Leonhard, Alois Haller: Das Brühwirtshaus kann laut Budgetplan angekauft werden, um dort das Andreas-Hofer-Hospital umzusetzen. Auch der Gemeindearzt von St. Leonhard, Dr. Neurauter, bestätigt das Brühwirtshaus als geeigneten Ort.

Was kann jetzt noch dazwischen kommen? Oder besser gefragt: Wer? In der Recherche von Helge Adler lesen wir, dass die Gemeinde St. Martin dem Projekt nur unter gewissen Bedingungen zustimmt. Eine Bedingung ist, dass die Gemeinde St. Martin automatisch drei Freiplätze bekommt. Wenn dies nicht möglich ist, will man eine finanzielle Entschädigung haben.

Heute gibt es kein Krankenhaus in Passeier. Wieso nicht? Am 3. April 1910 wird vom Gemeinde-Ausschuss St. Martin Folgendes beschlossen: Der geplante Kauf des Brühwirtshauses in St. Leonhard wird nicht anerkannt. Auch Helge Adler fragt sich: „Was war geschehen? Am 22. März 1910 war der Gemeindevorsteher von St. Martin vor dem Landesausschuss in Innsbruck erschienen (…), wobei von S(t). M(artin) gegen den Kauf Einspruch erhoben wurde. Wegen der Dringlichkeit des Vorkaufs hatte der Bürgermeister von St. Leonhard (…) das Brühwirtshaus auf eigene Rechnung bereits gekauft.” Weitere Argumente waren, dass die Kosten mittlerweile erheblich höher ausfielen, dass St. Martin nicht eingebunden worden war bzw. dem dortigen Gemeindeausschuss erklärt worden ist, er hätte “nicht drein zu reden” und St. Martin “glaubte (…) großen Schaden zu erleiden”, wenn wegen des Hospitals das Gerichts-Bruderhaus in St. Martin aufgelöst würde. In St. Martin bestand nämlich, ebenso wie in St. Leonhard, ein Armenhaus und zusätzlich für das Gericht Passeier ein sogenanntes Bruderhaus. Beide in ähnlich kümmerlichem Zustand wie das Armenhaus in St. Leonhard.

Somit kommt das Andreas-Hofer-Hospital – trotz Sponsorenzusage – nicht zu Stande. Die Spitalfrage endet hiermit. Was bleibt, ist der Gedanke: Stellen wir uns vor, dass im Brühwirt, wo heute Gäste bewirtet werden, genausogut Krankenhauspatient*innen behandelt und gepflegt werden könnten.

Kunst im Fußboden

Gemälde – Teigbrett – Bodenbelag. Die vielen Leben einer Bildtafel, die im Sperrmüll gelegen hat.

Kunstwerk – Wellbrett – Bodenbelag: Die vielen Leben einer Bildtafel. © MuseumPasseier

In einem Holzfußboden mitten in St. Martin lagen sie: Bemalte Holztafeln mit eigenwilligen Motiven.

Von Judith Schwarz

Es waren einmal bemalte Holztafeln im Hohen Haus, mitten im Dorf St. Martin. Doch jemandem waren sie einst wohl im Weg und er verbaute sie als Unterlage für den Fußboden. Nach dem Herausreißen des Fußbodens landeten sie auf dem Sperrmüll und schienen selbst dort nicht am richtigen Ort zu sein. Sie wanderten zurück zum Besitzer, vom Besitzer zum Tischler, vom Tischler zum Restaurator, und – zumindest zeitweise – vom Restaurator zum MuseumPasseier zur Begutachtung.

Burg – Land – Fluss: Wo war die Bildtafel einst eingebaut, bevor sie in den Fußboden kam?

Es sind Bildtafeln, die nicht nur ehemals jemandem im Weg gewesen zu sein scheinen. Sie sind auch heute noch Gegenstände, die sich irgendwie selbst im Weg sind.

Sind sie echt? Warum nicht? Wie alt? Vor dem 18. Jahrhundert? Also Umkreis der Passeirer Malerschule? Vermutlich ja, warum auch nicht? Oder ein Import? Auch dazu: Ja, warum nicht? Künstler? Keine Anhaltspunkte. Sicher nicht der Freskant, der die Hausfassade bemalt hat. Motive? Anbetung der Hirten und Flusslandschaft mit Fischer. Jaufenburg oder Fantasielandschaft? Auf alle Fälle profan und religiös. Warum beides? Keine passende Erklärung. Und wofür? Kassettendecke? Schwierig. Wanddekor? Fraglich. Aber warum im Hohen Haus, dem ehemaligen Spital? Spende eines aufgenommenen Pflegefalls? Oder dessen Erbschaft? Evtl. nie aufgehängt, sondern sofort umgenutzt? 1781 als das Haus umgebaut wurde? Oder 1845 als es erneut umgebaut wurde? Auf einer Tafelrückseite sind Teigreste. Also eine Zweitfunktion. Oder auch anno dazumal Sperrmüll im Dorf? Und als solcher ins Hohe Haus gekommen? Als billige Unterlagen für den Fußboden? Wo hingen sie dann aber einst? Wie viele Tafeln waren es ursprünglich? Und wenn es mehrere waren, wo sind die restlichen verblieben?

Kein Märchen

Wie Passeier zu seinem Herrn Holle kam.

Wie Passeier zu seinem Herrn Holle kam.

Von Judith Schwarz

Kürzlich stolperte ich über ein Wort, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauchen würde: Serendipität. Es benennt das zufällige, glückliche Entdecken von Objekten oder Informationen, ohne dass man gezielt nach ihnen gesucht hätte. Kurz zuvor hatte ich im Taufbuch von St. Martin die Geburtsdaten eines Herrn Gamper gesucht. Als meine Augen bei einem Herrn Holle hängen blieben.

Wer zur Hölle war dieser Holle?

Und wie kam er ins Passeier? Die Angaben zu ihm lauten: Am 15. Dezember 1880 in Meran geboren, am 23. März 1881 in St. Martin in Passeier auf den Namen Karl getauft, Mutter Sophie Holle, Schauspielerin in Stuttgart, Wohnort Außerhochwies. Hollewind! Hatte es da etwa eine märchenhafte Romanze zwischen einer Schauspielerin und einem Passeirer gegeben?

Damit war Herr Gamper vergessen, der Serendipität und meiner Neugier sei Dank. Gampers hat schließlich jedes Südtiroler Tal, eine Frau Holle mit Sohn hingegen nicht. Wie kommt eine Stuttgarter Schauspielerin mit ihrem Neugeborenen nach Außerhochwies in St. Martin? Blieben sie und ihr Sohn im Passeier? Und warum tauft sie ihn erst nach über drei Monaten, wo man früher doch sozusagen “ums Verrecken” am selben Tag die Taufe vollzogen haben wollte?

Holles Taufe hatte tatsächlich weniger mit der Geburt, als mit dem Tod zu tun. Dies lässt sich aus dem Vermerk „baptizatus morte proximum“ herauslesen: Der Säugling lag im Sterben. Waren also die Geburt im Dezember, das etwaige Gerede der Leute und die Angst vor einem sogenannten “Heiden” im Haus nicht Gründe genug für eine schnelle Taufe? Und erst der nahende Tod durch Krankheit oder Unglücksfall veranlasste die Mutter, das drei Monate alte Kind zu einem Priester zu bringen?

Und der Kindsvater? Ärgerlicherweise fehlen Angaben zur Entbindung in Meran oder zur Hebamme. Und natürlich auch die Angaben zum Vater des Kindes, das den Nachnamen der Mutter trägt. Entweder weil der Pfarrer nicht nachgebohrt hat oder die Mutter nichts dazu sagen wollte. Und die Suche nach Karl Holle in Merans Taufbüchern hätte ich mir sparen können, denn das Kind wurde dort ja nicht getauft. Tja, schön blöd von mir, da lob ich mir meine Funde nach dem Prinzip der Serendipität!

Springen wir zurück in die Zeit, als es noch keine Privacy-Bestimmungen gab. Als die Namen der ankommenden Reisenden sogar in Zeitungen veröffentlicht werden konnten. So listet die Meraner Zeitung unter “Angekommene Fremde zwischen 1. und 5. Oktober” 1880 auf: Fräulein S. Holle, Stuttgart. Nun, sie war bei ihrer Anreise also bereits im vielleicht siebten oder achten Monat, denn rund vierzig Tage nach ihrer Ankunft hat sie die Niederkunft. Ein Passeirer als Vater fällt damit also wohl flach. Kam das hochschwangere Fräulein Holle vielleicht zum Entbinden in die Kurstadt? Oder doch auch zum Schauspielen?

Was treibt Fräulein Holle in Meran? Einige Ausgaben später schreibt dieselbe Zeitung, dass Fräulein Holle im Lustspiel „Hasemanns Töchter“ von Adolph Arronge in der Rolle der Emilie Hasemann aufgetreten sei. Und Zufall oder nicht: Gelobt wird die von ihr gespielte Szene, in der es über die Erziehungsmethode eines noch ungeborenen Kindes geht. Ob sie die Sätze geglaubt hat, die sie auswendig zu lernen hatte: “Abhärten muss man es [das Kind] von früh auf durch kalte Abreibungen!” (2. Akt, 7. Szene)? Die Bühnenfigur Emilie jedenfalls ist im Stück nicht schwanger, Sophie Holles Babybauch also wohl auch nicht ein Grund für das Engagenment.

Die Holle schauspielert nicht nur, sie singt auch. So zum Beispiel Mitte November, also einen Monat vor der Entbindung, im Kurhaustheater eine Arie aus der Oper „Der Waffenschmied“ von Albert Lortzing. Am Wochenende drauf zwei Arien aus „Webers Freischütz“. Und Mitte Dezember, vier Tage vor der Geburt ihres Sohnes, in der Rolle der Rosa in der Ouvertüre Martha. Vergeblich sucht man in den Berichterstattungen der hiesigen Zeitungen jedoch einen Hinweis auf ihre wohl “ansehnliche” Schwangerschaft. Höchstens der Nebensatz Frl. Holle, welche sehr gut disponiert war ließe sich als Andeutung in diese Richtung lesen oder vielmehr wunschdenken. Falls der Kurtheaterverein von der bevorstehenden Geburt gewusst hätte, hätte sie überhaupt auftreten dürfen?

Könnte es sein, dass Fräulein Holle ihre Schwangerschaft verheimlicht hat? Laut Taufbuch von St. Martin brachte Sophie Holle am 15. Dezember 1880 in Meran einen Sohn zur Welt. Die Meraner Zeitung veröffentlicht am 20. Dezember, dass der Meraner Kaufmann Kosmas Wiedner die gewesene Schauspielerin (!) am 14. Dezember wegen Nichtbezahlung von 22 Gulden und 10 Kreuzer verklagt habe und ihr Aufenthaltsort zu diesem Zeitpunkt unbekannt sei. Laut Bozner Zeitung war Fräulein Holle untergetaucht, ohne der Direktion des Kurtheaters Meldung zu machen. Vor allem letztere Aussage machte keinen Sinn, wäre ihre Schwangerschaft und damit ihr voraussichtlicher Entbindunsgtermin bekannt gewesen.

Merans Gerüchteküche brodelt. Bis endlich ein Journalist der Bozner Zeitung Ende Dezember schreibt, dass Fräulein Holle seit einer Woche wieder in Meran weile und während ihrer Abwesenheit ein Konzert in Brixen oder Innsbruck arrangiert habe, also jegliche Gerüchte über ihr plötzliches Verschwinden beste Widerlegung gefunden hätten. Die Meraner Zeitung hingegen weiß am Neujahrtag 1881, dass Sophie Holle beabsichtige aus dem Kurtheaterverein von Meran auszusteigen und mit einem auswärtigen Sänger und mehreren Einheimischen in der ersten Januarhälfte ein Konzert im Kurhaus geben werde. Man lese und staune.

Es kommt, wie es kommen muss. Oder wie es vielleicht geplant gewesen war? Das Konzert, das für den 19. Jänner 1881 angekündigt worden war, wird am Tag der Aufführung ohne Angabe von Gründen abgesagt. Danach wird es still in der Berichterstattung um Sophie Holle, die Presse scheint sich nicht mehr für sie zu interessieren – oder der Bühnenstar ihnen nichts mehr zu bieten. Dann im März dieser ominöse Eintrag im Martiner Taufbuch: Lebte sie zu dem Zeitpunkt auf Außerhochwies? Oder hatte sie etwa den Sohn zur Pflege dorthin gegeben und war selbst in Meran geblieben? Es war damals nicht unüblich, dass man in Passeier gegen ein Entgeld Kinder großzog.

Also eine Taufe ohne das Wissen der Mutter? Auch das wäre möglich. Ebenso, dass die Stuttgarterin Holle evangelisch war. Sollte sie also bei der Taufe nicht anwesend gewesen sein, dann stammten die Angaben bzw. auch die Nicht-Angaben wohl von der angegebenen Taufpatin Barbara Kofler. Das kleine Gütl Außerhochwies östlich von St. Martin (heute Josefsberg, Kammerveiterstraße 37/38) war seit 1872 im Besitz des Webers Jakob Pöhl und seiner Ehefrau Maria Kofler, Barbara Kofler also vielleicht deren Mutter oder Schwester. Und eventuell jene Frau, der Sophie Holle ihr Kind und dessen (richtige oder falsche) Geburtsdaten anvertraute.

Je mehr Antworten man sucht, umso mehr Fragen findet man. Aber irgendwann tauchten auch ein paar neue Hinweise auf. So existiert im Staatsarchiv Ludwigsburg die Personalakte Sophie Holles für das Königliche Hoftheater Stuttgart. Sie war dort 1877 als Chorschülerin eingetreten, ihr Austritt datiert auf den 21. September 1879, also ein halbes Jahr bevor sie schwanger wurde. Ebenso erfährt man, dass sie die Tochter eines Damenschneiders war, unter Verdauungsproblemen in Folge von Anämie litt und sich bei Theaterproben schwer verletzte, als sie in eine Bühnenvertiefung stürzte. Über Gliederschmerzen in Folge des Sturzes klagte sie immer wieder, ebenso über Geldprobleme. Wann genau sie Stuttgart verlässt, warum und wie es sie nach Meran verschlägt, lässt sich aus der Personalakte nicht herauslesen.

Karl in Passeier, Sophie in Stuttgart. So wird die Realität ausgesehen haben. Im Herbst 1882 ist Sophie Holle nämlich wieder in Stuttgart: Sie bittet um Wiederaufnahme als Chorsängerin im Königlichen Hoftheater, da sie ihrer verstorbenen Mutter versprochen habe, sich um ihre jüngeren Geschwister zu kümmern und diese noch zu jung seien, um in die Welt hinaus geschickt zu werden. Das Ansuchen wird abgelehnt. Wir erfahren, dass sie weibliche Handarbeit macht, im elterlichen Kleidergeschäft aushilft soweit es ihre Gliederschmerzen erlauben und ab und an ein Konzert geben kann. Im Februar 1897 spielt sie wieder im Kurhaustheater in Meran in einem Volksstück mit, berichtet die Presse. Ihr Sohn Karl ist zu der Zeit 16 Jahre alt. Ob sie ihn in Passeier besucht hat?

Was wurde aus dem Sohn von Fräulein Holle? Über seine Kindheit erfahren wir nichts. Er wird Bauernknecht in Hinterpasseier – und damit quasi chancenlos, es wie seine Mutter in die Zeitungen zu schaffen. Möchte man meinen. Die Zeitungsnotiz, die ihm gewidmet wird, belehrt uns eines Besseren. Anfang des Jahres 1920 sterben nämlich in Moos in Passeier gar einige Menschen, so dass dies dem “Burggräfler” ein Artikel wert ist. Nach dem Zimmermann Josef Mader („der Zeit seines Lebens wohl 70 Menschen die letzte Behausung geliefert und sie darin einquartiert hat“) ist der vierzigjährig Verstorbene Karl Holle genannt. Er wird als “vulgo Holle Karl” beschrieben, sein Schreibname sei unbekannt, man spekuliert: vermutlich weil er keinen hatte.

Ein Passeirer mit demselben Namen wie die Wetterfrau im Grimm-Märchen von 1812 schien dem Journalisten wohl zu weit hergeholt. Die späte Erkenntnis, dass es diesen einen Passeirer doch gegeben hat, verdanken wir einem glücklichen Zufall, vulgo Serendipität.

Wie viel sind 700 Jahre?

Viel Zeit zum Abschreiben, Zuschreiben, Umschreiben. Vielleicht haben wir deshalb die Hofgeschichten der Schildhöfe gezeichnet.

Illustration: Fabian Frötscher

Wir haben es als Text probiert, wir haben es mit Tabellen versucht, aber ganz ehrlich: Wir sind fast verzweifelt. Der Versuch, 700 Jahre Hofgeschichte für zehn nicht ganz gewöhnliche Höfe aufzuzeigen.

Text: Judith Schwarz. Bildergeschichten: Albert Pinggera

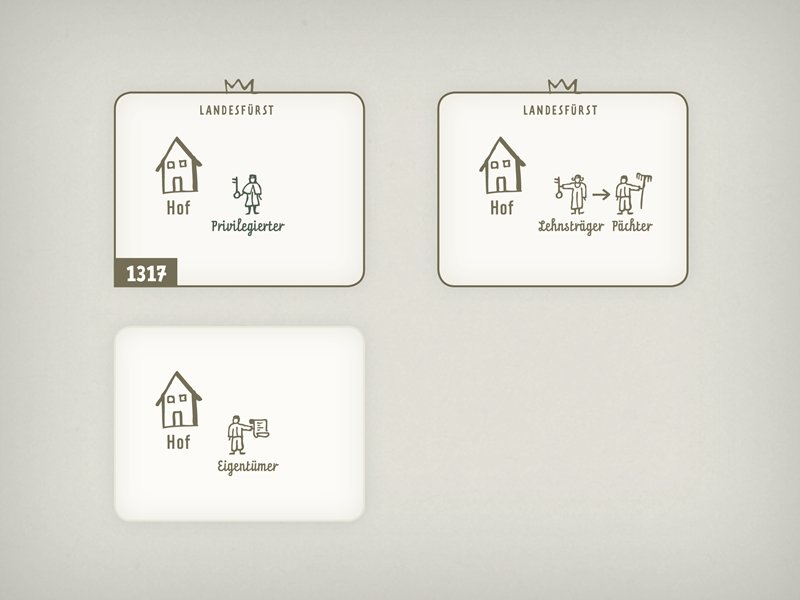

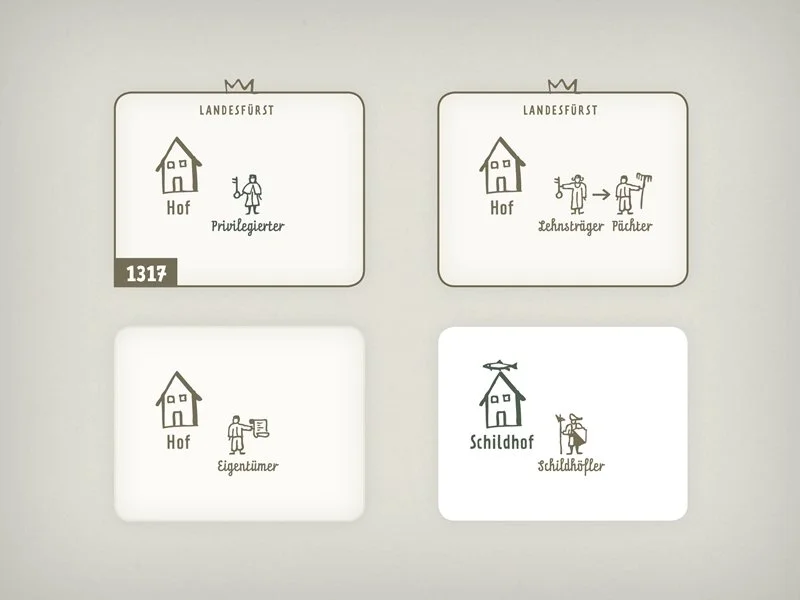

Im Grunde könnte jede einzelne Hofgeschichte ein ganzes Buch füllen. Unsere Aufgabe aber war, die Hofgeschichten von zehn Passeirer Schildhöfen in nur einem Buchkapitel darzustellen. Nun bleibt ein Hof ja nicht 700 Jahre lang derselbe, er bleibt auch nicht an derselben Stelle, er behält nicht ständig denselben Namen und er teilt sich – manchmal sogar mehrmals. Irgendwann begannen wir mit Skizzen und Zeichnungen, die design.buero in Grafiken ausarbeitete. Und allmählich bekamen wir etwas Durchblick.

Wenn die folgenden Illustrationen also linear und simpel daherkommen, dann täuscht das.

Diese Bildergeschichten haben uns unmöglich viele Umwege beschert, die wir uns hätten sparen können. Aber wir glauben, die stark vereinfachten “Comic”-Abfolgen machen sich bezahlt. Weil sie eine Unmenge an Informationen beinhalten, die wir als Text nie so spannend und platzsparend hätten bringen können.

Nichts ist interessanter, als die verstrickten Besitzverhältnisse der Anderen.

Somit gehe ich davon aus, dass sich auch Außenstehende für die Schildhofgeschichten interessieren. Im Folgenden ein paar Beispiele, um zu zeigen, wie man diese Bildergeschichten „lesen“ kann. Gleichzeitig erklärt sich dabei wunderbar die Entwicklung der Schildhöfe im Allgemeinen.

Die klassische Schildhofgeschichte verläuft so:

1317 haben wir einen Hof in Passeier, der nicht etwa 1317 neu erbaut wurde, sondern den es schon gibt.

Dieser Hof gehört dem Landesfürsten von Tirol, er ist der Eigentümer. Natürlich hat er das Land Tirol nur vom König erhalten und der wiederum von Gottes Gnaden sozusagen. Bei allen Schildhofgeschichten finden wir für kurze oder lange Zeit die Krone des Landesfürsten über den Höfen.

Der Landesfürst verleiht (nicht ohne Hintergedanken) seine Besitzrechte und Nutzrechte weiter. Der Landesfürst bleibt Eigentümer, der Privilegierte (der den Hof als Leihe, also als Lehen, erhält) wird Besitzer. Oder anders gesagt: Der Landesfürst ist Lehnsherr, derjenige mit dem Schlüssel in der Hand ist Lehnsträger.

Die Nachkommen dieser Privilegierten sterben aber nach einigen Generationen aus. Ab 1400, bei einigen Schildhöfen auch später, gibt es andere Familien als Lehnsträger auf den Höfen. Meist sind es nun Adlige, in der Bildgeschichte sind sie an Kleidung und Frisur erkennbar. Wenn wir also manchmal hören, die Schildhöfe hätten Adligen gehört, dann stimmt das zwar nicht für die erste Zeit um 1317, aber für das Spätmittelalter um 1500 sehr wohl. Diese Adligen leben meist nicht auf den Schildhöfen, sondern verpachten sie an Bauern. Wir haben also: Den Landesfürsten als Eigentümer, den Lehnsträger als Besitzer und den Bauern als Pächter auf einem Schildhof.

Irgendwann erhalten die Lehnsträger bzw. die Pächter die Höfe. Wir sehen, es steht nun kein Landesfürst oder Lehnsherr mehr drüber und der Bauer, der bislang nur Pächter war, hält nun die Urkunde in Händen und ist Eigentümer des Hofs. Bei einigen Schildhöfen passierte das früher, bei den meisten jedoch erst im 19. Jahrhundert. Das ist gar nicht so lange her.

Der nächste Schritt passiert ebenfalls im 19. Jahrhundert. Die Schildhofbauern treten mit Schild und Hellebarde auf und verwalten ab dem 20. Jahrhundert als Fischereiinteressentschaft gemeinschaftlich ihr Fischereirecht für die Passer und deren Nebenbäche.

Wieviel sind 700 Jahre? Viel Zeit, um sich seinen Hof imposant herzurichten.

Einen Turm dazu und man symbolisiert (den Wunsch nach) Macht. Rotbemalte Zinnen wirken mittelalterlich. Eine Stuckdecke erinnert an adelige Zeiten. Saltaus fällt zwar auf, ist aber untypisch für einen Schildhof. Den Tourismus störts nicht. Schildhof verpflichtet.

Saltaus kann mit einer beeindruckenden Liste aufwahrten: Bauernhof, Zollstätte, Schildhof, Gastwirtschaft, Schulhaus, Gemischtwarenhandlung, Seidenraupenzucht und heute Hotel **** Saltauserhof. Abgesehen davon wird der auffallende Schildhof, der erste am Eingang ins Passeier, mit Abstand am öftesten fotografiert.

Wieviel sind 700 Jahre? Viel Zeit, um auszusterben.

Von den Familien der ersten sieben Privilegierten ist das Geschlecht der Steinhauser Rekordhalter: Es überlebt bis um 1450. Mehr Ausdauer haben die Geschichten über Kreidefeuer, Verliese und Geheimtunnel gezeigt. Legenden leben länger!

Ein Hof. Ein Hofname. Ein Schildhof.

Das ist Steinhaus. Während andere Schildhöfe umherwandern, sich teilen, vierteln und ihre Namen wie Socken wechseln, bleibt Steinhaus.

Wieviel sind 700 Jahre? Viele Möglichkeiten der Veränderung.

Auch Landschaft muss sich verändern. 1317 lagen Puchach und Buchenegg wohl in Talmulden – bis die Kellerlahn kam. Die Höfe wurden neu aufgebaut auf sicheren Hügeln, die längst nicht mehr Hügel sind. Oubrpueche und Hoofner liegen heute – zwischen neuen Lawinenkegeln – wieder in einer Talmulde.

Bei Buchenegg ist es im Laufe von 700 Jahren zu etlichen Hofteilungen gekommen. Das neue Bauernhaus Hoofner führt nun die Bezeichnung Schildhof, besitzt aber keine Fischereirechte mehr. Dafür haben Gadenacker und Neu-Gadenacker je ein halbes Fischereirecht.

Wieviel sind 700 Jahre? Viel Zeit, um Namen zu ändern.

Zu groß die Eitelkeit neuer Besitzer, den eigenen Namen zum Hofnamen zu machen. Zu eingängig die Erfindungen und Verballhornungen der Umgangssprache. Haupold hingegen zeigt: Der Vorname des Privilegierten von 1317 hat sich 700 Jahre lang als Hofname gehalten. Im folgenden Beispiel allerdings wechselt nicht nur der Hof seinen Namen, sondern auch der Name den Hof.

Der Endhof. Gemeint ist der (von der Jaufenburg aus gesehen) derender ent gelegene Hof. Da kann man jetzt rätseln, welcher Schildhof das sein könnte.

Hier die Auflösung: 1508 haben die Gebrüder Happ den Hof als Lehen inne und nennen ihn Happerg. Nun kennen wir alle den Hof bzw. meinen ihn zu kennen.

Es folgen die Fuchs von Fuchsberg als Lehnsträger, die den Hof an einen gewissen Kolber verpachten. Und, man ahnt es, der Hof wird nun umgangssprachlich Kolber genannt. Der ursprüngliche Schildhof Happerg ist also beim heutigen Kolberhof zu suchen.

Eine neue Behausung wird gebaut, dort zieht der Pächter Kolber ein, auf diesen Hofteil geht der Namen Happerg über. Happerg ist also ein Ausbruch von Happerg.

Heute wird das alte Happerg Kolber und das neue Happerg (nach seinem neuen Besitzer) beim Fauner genannt. Und ist damit ein schönes Beispiel, wie kurzlebig Hofnamen sein können.

Mehr Bildergeschichten im Buch:

MuseumPasseier (Hrsg.): Die Schildhöfe in Passeier. verlag.Passeier 2017. 180 Seiten, 17 Euro. ISBN 978-88-89474-242.